Mehr über Queerness

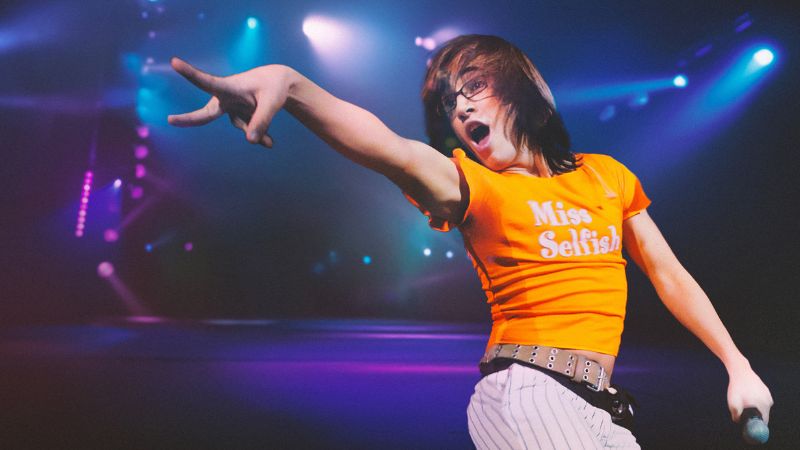

Am 6. Februar 2003 hatte Daniel Küblböck etwas geschafft, worum ihn viele beneideten: Er war Gast in der Late-Night-Show von Harald Schmidt. Küblböck war 17 Jahre alt und machte gerade als Kandidat der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Schlagzeilen. In der jüngsten Folge war Gracia Baur gerade ausgeschieden, zur Überraschung vieler und zum Entsetzen von Daniel Küblböck, der bei der Nachricht auf der Bühne schreiend und heulend zusammenbrach.

Und nun durfte er bei Harald Schmidt auftreten, und der machte als Teil des Warm-Ups kurz vor Beginn der Aufzeichnung einen Witz gegenüber dem Studiopublikum: Er werde gleich nach hinten gehen und dann „durch dieses Las-Vegas-Showtor auf der kleinen Schwuchtel aus ‚Deutschland sucht den Superstar‘ auf Sie zu reiten“.

Das müssen sie gewesen sein, die guten Zeiten, als man in Deutschland noch nicht nichts mehr sagen durfte. Man kann es sich nicht vorstellen, was es bedeutet haben muss, in diesen Zeiten jemand wie Daniel Küblböck zu sein: feminin, unkontrolliert, unverbogen, verletzlich – anders als die anderen. „Schräg“, wie man damals bestenfalls sagte. Queer, wie man heute sagen könnte, aber das war damals noch kein so verbreiteter Begriff.

Er fiel auf, aber nicht mit dem größten musikalischen Talent, sondern mit seiner Persönlichkeit. Er hatte, so ungerecht man das finden mochte, ein viel größeres Star-Potential als die meisten seiner Mitstreiter, die besser singen konnten. Mit seiner merkwürdigen Art lud er allerdings dazu ein, sich über ihn lustig zu machen. Oder, besser gesagt: Seine merkwürdige Art betrachteten viele als Einladung, sich über ihn lustig zu machen.

Die dreiteilige Dokumentation „Die Küblböck-Story – eure Lana Kaiser“, die gerade in der ARD-Mediathek zu sehen ist, erzählt vom kurzen Leben dieses Stars als einer fortwährenden Suche nach der eigenen Identität und würdigt ihn als queeren Vorreiter. Ich muss zugeben, dass ich Küblböck im Fernsehen damals nicht in dieser Art wahrgenommen habe, sondern ihn vor allem als entweder anstrengend oder überfordert erlebte. Seine Hoffnung auf Anerkennung nahm ich leider fast nur als Sucht nach Aufmerksamkeit war.

Die Doku bietet einen guten Anlass, sich dem vermeintlich bekannten Medienphänomen des unglaublich gefeierten und unglaublich verachteten Sängers noch einmal neu und aus dieser Perspektive zu widmen.

Im Rückblick ist schwer zu übersehen, wie viel die Geschichte des Daniel Küblböck, der kurz vor seinem Tod Lana Kaiser sein wollte, mit Queerness zu tun hat – mit einem Sprengen von Rollenbildern, mit einem Widerstand gegen Normen, mit einem Nicht-festlegen-Wollen, mit sexueller und geschlechtlicher Ambiguität. Tristan Ferland Milewski, der Autor der ARD-Dokumentation, arbeitet das vor allem durch Einordnungen des Entertainers Ricardo Simonetti, aber auch von Travestiekünstlerin Olivia Jones und Journalistin Anja Rützel heraus. Simonetti würdigt Daniel Küblböck alias Lana Kaiser als ein Vorbild und einen „queeren Meilenstein, der es verdient, nicht ausradiert zu werden“.

Simonetti hat auch, aus eigener Erfahrung, eine verblüffende Erklärung dafür, warum eine Person wie Lana Kaiser (oder Daniel Küblböck) ins Fernsehen und sich der Öffentlichkeit und ihren Blicken und Urteilen aussetzen wollte: „Weil ich wusste, für ihr Leben macht das keinen großen Unterschied. Egal, ob du als queere Person im Fernsehen auftrittst oder in deiner dörflichen Bubble lebst: Die Menschen urteilen sowieso über dich.“

Küblböck wird hier beschrieben als jemand, der es leichter gemacht hat für nachfolgende queere Personen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren; der seiner Zeit voraus war. Einerseits wirkt es tatsächlich so, als habe es seitdem zumindest bei der medialen Darstellung und Repräsentation von queeren Menschen Fortschritte gegeben. Andererseits erleben wir gerade, nicht nur in den USA, einen brutalen Backlash, was den Umgang vor allem mit Trans-Menschen angeht.

Und auch in Deutschland wird über LGBTQ-Rechte zunehmend so geredet, als wären da ein paar Sachen aus dem Ruder gelaufen und man müsse wieder zurück zu den Zeiten, als niemand ein großes Bohei um das alles gemacht, aber auch niemand ein Problem mit Schwulen oder Lesben gehabt habe. Männer wie der sich als Kabarettist ausgebende Physiker Vince Ebert erzählen Männern wie dem sich für einen Journalisten haltenden „Bild“-Mann Peter Tiede, wie schön es doch war, als es keine große Sache, aber auch „kein großer Skandal war“, dass der deutsche Außenminister schwul war.

Es mag kein „großer Skandal“ gewesen sein, aber Guido Westerwelle hat noch 2003 in einem Interview mit der „Bunten“ seine Homosexualität angestrengt verschwiegen und seinen politischen Gegner Klaus Wowereit wegen dessen Coming-Outs als jemanden dargestellt, der eine Art Exhibitionist ist, der andere mit seinem „Intimleben“ behelligt.

2011 musste sich Westerwelle anhören, welche grandiose Pointen ein Serdar Somuncu in einer n-tv-Talkshow aus seiner Homosexualität schöpfte. Er sei nicht „nicht dilettantisch, sondern dilettuntisch“, sagte der. Und: „Ich finde Westerwelle ekelhaft – der ist schwul und hat Narben im Gesicht.“

Wann genau war diese halbe Sekunde, während der Homosexualität nicht mehr verfolgt wurde und das vermeintliche Terrorregime der Wokeness noch nicht begonnen hatte, als einfach eine heitere, gelassene Toleranz gegenüber Homosexualität herrschte?

Aufschlussreich ist auch eine Szene aus einer kurzen Dokumentation, die RTL – mit ungleich weniger Aufwand als die ARD – über Küblböck produziert hat. Hier kommt (wie auch in der ARD) der Musikmanager Thomas Stein zu Wort, der damals auch in der DSDS-Jury saß. In der RTL-Doku erzählt Stein, wie er reagiert habe, als erstmals in der Zeitung stand, dass Küblböck homosexuell sei. Er habe Küblböck zu sich ins Büro kommen lassen und ihn gefragt: „Daniel, wann bist du denn das letzte Mal mit einem Mann im Bett gewesen?“ Küblböck habe erstaunt geguckt: „Wieso? Nee.“

Stein analysiert diese Situation rückblickend: „Er war vielleicht von seiner inneren Einstellung … so.“ Aber er sei noch nicht wirklich homosexuell gewesen, sondern das sei ihm eher von außen übergestülpt worden, weil seine Körpersprache so theatralisch gewesen sei. „Aber er ist da fast reingetrieben worden.“ Es hätte möglicherweise „anders auch ausgehen können“.

So schwer erträglich Steins bezeichnend verkrampfte Schilderung ist, dass Küblböck womöglich heterosexuell hätte werden können, wenn er nicht von außen in die Homosexualität „reingetrieben“ worden wäre (von der Übergriffigkeit der Büroszene mal ganz abgesehen): Womöglich hat seine Schilderung einen bedenkenswerten Kern. Küblböcks Outing mag zwar einerseits ein Befreiungsschlag gewesen sein für ihn (so schildert es unter anderem Olivia Jones). Es bedeutete aber auch, dass er in eine Schublade gesteckt wurde. Und die beruhte auf dem Vorurteil, dass jemand, der so exaltiert ist wie er, schwul sein muss.

In der Talkshow „Blondes Gift“ sagte Küblböck Anfang 2004: „Ich fühle mich nicht männlich. Ich fühle mich nicht weiblich. Ich fühle mich … gut.“ Und Moderatorin Barbara Schöneberger guckt schon nach dem ersten dieser drei Sätze schwer verstört.

Die ARD-Dokumentation arbeitet gut heraus, warum das „Paradiesvogel“-Label, das Küblböck bekam, problematisch ist, auch wenn es in der Regel alles andere als abwertend gemeint gewesen sein mag. Bezeichnend sind einzelne Talkshow-Ausschnitte aus einer Zeit, als Küblböck sich mit kürzeren Haaren und Bart präsentierte, männlich und modern wirkt, aber, wenn man so will, auch angepasst und unauffällig. Er bekommt Komplimente dafür, so als sei er nach einer Zeit der Verwirrung jetzt doch vernünftig geworden.

Als Frank Elstner ihn in seiner Gesprächssendung damit konfrontiert, „in welchen verrückten Klamotten“ Küblböck früher herumgelaufen sei, antwortet der: „Ich habe Röcke getragen, was ja für Männer ja gar nicht geht.“ Es ist nicht ganz klar, wie ironisch er das meint, aber er fügt hinzu: „Lange Haare, eine Brille, eine Hornbrille und auch so ein bisschen Make-up im Gesicht. Ich glaube, das macht man gerne, wenn man in der Pubertät ist, vor allem seine Eltern schocken.“ Das sei „so ein Ausleben“ gewesen: „Und jetzt muss ich das Gott sei Dank nicht mehr machen.“

Es ist schmerzhaft, das zu sehen, aber vielleicht wäre es zu einfach, es ausschließlich als eine Anpassung zu interpretieren, um nicht mehr so viel anzuecken, auch wenn das sicher eine Rolle spielte. Olivia Jones sagt, sie glaube, dass ihm „das extreme Polarisieren irgendwann zu viel geworden“ sei. Andere schildern, dass der Imagewechsel auch damit zu tun hatte, dass Küblböck als Musiker ernster genommen werden wollte.

Es war sicher ein weiterer Versuch, anerkannt zu werden, aber vielleicht war dieser seriös und vernünftig und männlich aussehende Daniel Küblböck auch ein Teil seiner Persönlichkeit und nicht nur Verstellung – man weiß es nicht.

Küblböcks Mit-Kandidatin und Freundin Gracia Baur sagt in der ARD-Doku: „Ich glaube, in unserem Land ist es tatsächlich sehr schwierig, aus einer Schublade, in die man von außen gepresst wurde, in die man sich nicht selber reingesteckt hat, wieder rauszuhüpfen. Sich noch mal neu zu entdecken und sich neu zu erfinden, für einen selber, ist sehr, sehr schwierig.“ Das gilt natürlich nicht nur für Menschen, die in dem großen Spektrum, das der Begriff queer abdeckt, ihren Platz, ihre Heimat, ihre Identität suchen. Aber für die ganz besonders.

Kurz vor seinem Lebensende präsentierte Daniel Küblböck sich als Frau, Lana Kaiser, und galt damit noch stärker als je zuvor als anders, als nicht normal. Während einer Kreuzfahrt 2018 kam er ums Leben, als er unter unklaren Umständen offenbar nachts vom Schiff ins Meer sprang. Die „Bild“-Zeitung brachte prompt eine Schlagzeile, die einen unheilvollen Zusammenhang suggerierte: „Er trug Frauenkleider, er randalierte an Bord“.

Was wirklich in ihm oder ihr vorgegangen ist, in welcher Verfassung Daniel Küblböck oder Lana Kaiser war – die ARD-Doku verzichtet weitgehend auf Spekulationen darüber. Stattdessen versucht sie, dieser komplexen Person, die immer wieder ein überwältigendes Interesse ausgelöst hat, ein positives Denkmal zu setzen, und zeigt sie nicht nur in ihrer Überforderung und ihrem Scheitern, sondern auch in ihrer Stärke und ihrem Behauptungswillen.

Dabei ist dieses Denkmal notwendigerweise auch ein Mahnmal gegen eine oft unmenschliche Medienmaschinerie, die bis heute versucht, rücksichtslos möglichst viel Content aus diesem Menschen zu generieren. Die Doku selbst hat dafür wieder Anlass geboten, geht selbst aber verantwortungsbewusst und reflektiert mit Küblböck und seinem Leben um.

Nicht viele Menschen mussten von und in den deutschen Medien so viel ertragen wie Daniel Küblböck, und die tausenden Kakerlaken, unter denen er Anfang 2004 im RTL-Dschungelcamp – ebenfalls in der ersten Staffel – begraben wurde, waren sicher nicht das Schlimmste. Nachdem der Sänger bei einem Unfall mit einem Laster schwer verletzt wurde und mehrmals operiert werden musste, schaltete Günther Jauch in seiner „Stern TV“-Sendung nur eine Woche später live ins Krankenhaus – zu einem Patienten, der sichtlich benommen und überfordert war, was aber offenbar niemanden auf die Idee brachte, auf diese quoten- und schlagzeilenträchtige Schalte zu verzichten.

„Die Küblböck-Story – eure Lana Kaiser“ zeigt das, aber sie setzt darauf, dass andere, positive Bilder von diesem Leben bleiben.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Was für ein schöner Text über diese traurige Geschichte! Gut, dass dieser Mensch respektvoll und reflektiert in einer Doku gewürdigt wird. Die Gedanken aus dem Text sind es wert, kurz innezuhalten. Die Zeit, in denen homosexuelle/queere/schillernde/changierende/whatever Menschen völlig unproblematisch ihren Platz in der Gesellschaft finden konnten – es gab sie tatsächlich nie. Und das ist schlimm.

Danke für den Artikel!

War es nicht beides? Anerkennung in einer sinnvollen Art und Weise findet man nicht im Fernsehen – selbst wenn man dort danach sucht. Und die Aufmerksamkeit, die Küblböck um sich erzeugt hat (bzw. die der Medienrummel um ihn erzeugte), war sicher nicht gut für ihn.

Ich musste bei ihm immer an Borwin Bandelows Thesen über „Celebrities“ denken: https://www.rowohlt.de/buch/borwin-bandelow-celebrities-9783499622755

„So schwer erträglich Steins bezeichnend verkrampfte Schilderung ist, dass Küblböck womöglich heterosexuell hätte werden können, wenn er nicht von außen in die Homosexualität „reingetrieben“ worden wäre.“

Ein Homosexueller (oder Hetero) ohne „theatralische“ Körpersprache wäre also gar nicht gefragt worden, ob er homosexuell sei. Bzw., dergleichen Spekulationen hätte es nicht gegeben. Andererseits ist er wegen dieser „Theatralik“ berühmt geworden.

Insofern verwechseln viele „Nicht-Diskriminierung von homosexuellen Männern“ mit „Erfolg von Menschen, die ‚unsere‘ Schwulenklischees bedienen“.

Also haben viele eben doch was gegen Schwule, mögen aber „zum Ausgleich“, dass ihre Vorurteile bestätigt werden.

Der Junge war einfach lebendig wie er war. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt.

(Guter Artikel! Werde die Doku ansehen.)

Entsetzt hat mich besonders das Verhalten von Harald Schmidt. Ich mochte ihn zwar noch nie, aber dass er so widerlich agieren kann, das war mir nicht klar.

„Kurz vor seinem Lebensende präsentierte Daniel Küblböck sich als Frau, Lana Kaiser,“

Was ich nicht verstehe: Warum respektieren wir das nicht einfach und hören auf, sie Daniel Küblböck und „er“ zu nennen? Wenn man schon nicht mit „sie“ klarkommt, weil… keine Ahnung, die Person es nicht offiziell genug mitgeteilt hat?… dann kann man doch wenigstens den gewählten Namen benutzen.

@Anna: Die Frage ist berechtigt, aber die Antwort finde ich nicht ganz so einfach. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch, um den es hier im Artikel und auch in der Dokumentation geht, als Mann und unter dem Namen Daniel Küblböck aufgetreten ist. Ich fände es zum Beispiel verwirrend, etwa zu schreiben: „Lana Kaiser ist bei DSDS Dritte geworden“. Wenn schon, müsste man schreiben: „Lana Kaiser ist als Daniel Küblböck bei DSDS Dritte geworden“ – aber wäre damit wirklich etwas gewonnen?

Ein anderer Grund ist, dass so unklar ist, wie sehr dieser Mensch kurz vor seinem Lebensende eine Identität als Frau angenommen hat. Es klingt so anmaßend, darüber nach dem Tod zu spekulieren, ob das nun nach den vielen Jahren der Suche die wirkliche, die richtige Identität ist, aber tatsächlich tue ich mich schwer damit, aufgrund der wenigen Bruchstücke, die bekannt sind, eindeutig zu sagen: Hier handelt es sich um eine Frau und man sollte das auch rückwirkend anerkennen, indem man sie nicht mit männlichen Pronomen beschreibt.

Ich finde das eine schwierige Diskussion und ich verstehe, wenn Leute das anders sehen oder handhaben. Aber dass es so komplex ist, spiegelt auch das komplexe Leben von Daniel bzw. Lana wieder. Ich habe versucht, ihm und ihr gerecht zu werden.

Etwas viel Lob für eine Doku, die zwanzig Jahre zu spät kommt und sich nicht entscheiden kann ob sie True Crime oder Regenbogen sein will. Manch eine Einordnung wirkt befremdlich – vor allem, wenn man so tut, als sei queeres Leben in den frühen 2000er Jahren so schwierig gewesen wie in den 1950ern. Und ja: irgendwie ist es anmassend, über alles zu spekulieren. Ruhe in Frieden, wer auch immer du warst.

@Stefan/ #7: Vielen Dank für die Antwort und Deine Gedanken dazu!

Es ist sicherlich ein schmaler Grat. Man muß sich aber schon fragen, wieviel mehr außer einen Namenswechsel und die Präsentation als weibliche Person wir noch brauchen, bis es uns eindeutig genug ist. Die Spekulation, Lana habe „so kurz vor ihrem Tod“ selbst nicht genau gewußt, wer sie ist, ist mE deutlich anmaßender als die eigentlich weniger spekulative Annahme, sie habe es uns doch mitgeteilt.

(PS: Ich finde „damals bekannt als“ tatsächlich gar nicht so schlecht als Lösung.)

#5 ich habe schon oft festgestellt, wenn ich Ausschnitte aus alten Schmidt-Sendungen gesehen habe, wie sehr er aus der Zeit gefallen ist.

Ansonsten denke ich, dass die Dieter-Nuhrisierung von Vince Ebert auch mal einen eigenen Artikel wert wäre. Ich fand den am Anfang eigentlich ganz okay. Aber möglicherweise habe auch ich mich seitdem verändert.

Hier wurden aber viele Sachen durcheinandergemischt!

Als mit DSDS damals diese Castingshow-Ära begann, habe ich Küblböck vor allem als „anders“ sondern als penetrant wahrgenommen. Unabhängig von seiner Sexualität, über die ich nichts wusste!

Was das anging, war für mich und meine Peer Group (jugendlich in den 1990ern) selbstverständlich, dass es queere Leute aller Art gibt und das nichts Schlimmes ist. Travestiekünstler wie Lilo Wanders, „Mary“ waren im drögen ÖRR, Linda Perry’s Musik mochte ich nach ihrem Outing nicht weniger und Guido Westerwelle war ein Politiker wie jeder andere. Die Maxime „Freiheit endet da, wo die des anderen beginnt.“ finde ich bis heute erstrebenswert.

Ein Knackpunkt klingt im Artikel an: während Westerwelle sein Privates privat sein ließ, war es für Wowereit Teil seiner Agenda. Knackpunkt ist, dass man seine Homosexualität, sein Dasein als Elternteil, sein Alter, sein Jüdischsein, usw. in der Politik betonen konnte oder eben nicht.

Dann wird das „Schrille“ mit dem Queeren vermischt! Es gibt keine Erhebungen, aber die meisten Schwulen / Lesben, die ich kenne, sind nicht ständig affektiert, bewusst schräg angezogen, penetrant, sprechen ständig über Sex usw. Es gibt über Schwule ein solches Vorurteil, dass sie eben oft „tuntig“ seien. Weil das auf Küblböck zutrifft, haben damals wohl viele gemutmaßt, dass er auch schwul sein muss.

Zuletzt dann noch die „Härte“ des Promi-Business an sich! Wer in der Öffentlichkeit steht, muss viel aushalten können. Zu Zeiten biederer Spießigkeit wurde man als TV-Promi nicht weniger übergriffig ins Büro zitiert, wenn der Erfolg der gemeinsamen Arbeit etwa auf einer betont tugendhaften Lebensführung beruhte.

Kohl-Witze bezogen sich damals zu mindestens der Hälfte auf sein Gewicht und damit verbundene Vorurteile. Wenn er jedes Mal laut aufgeheult und „Body Positivity“ geschrien hätte, wäre er kaum so beliebt gewesen.

Zugegeben, das Casting-Trash-TV stand von Anfang an dafür in der Kritik, „normale“ Menschen, besonders Jugendliche, vor ein Millionenpublikum zu bringen und sie dort zu demütigen. DSDS im Speziellen hatte mit Bohlens Rolle ja damit sein „Highlight“.

Wer aber in der Öffentlichkeit steht muss mit Spott und Häme rechnen. Da braucht man ein „dickes Fell“. Die Maschinerie muss man zurecht kritisieren, aber das ist eben nicht auf queere Menschen beschränkt.

Daran ändert auch das woke Gebaren der Medien nichts. Da haben sich schlicht die Werte gedreht, nach denen man sich empört oder nicht.

Für mich ganz persönlich war Küblböck damals einfach eine nervige Figur. Und anders als damals kann ich das heute nicht mehr gefahrlos sagen, weil das als ein Teil seiner sexuellen Orientierung verkauft wird, die es nicht ist.

Persönlich und menschlich bleibt es natürlich eine traurige Geschichte.

#11 „Knackpunkt ist, dass man seine Homosexualität, sein Dasein als Elternteil, sein Alter, sein Jüdischsein, usw. in der Politik betonen konnte oder eben nicht.“

Der Punkt ist, dass Heterosexualität, Christentum, Elternsein und andere menschliche Eigenschaften, die in Deutschland konventionellen Normen entsprechen, von Politiker*innen laufend betont werden, um politische Punkte zu machen. Wenn aber jemand seine nicht-weiße Hautfarbe, seinen Veganismus, seinen muslimischen Glauben oder seine queere Sexualität zum Thema macht, dann wird das anders wahrgenommen. Dann wird missionarischer Eifer unterstellt, jedenfalls wird es aber als übertrieben und unnötig dargestellt – so wie gerade auch von dir.

@#11

„Für mich ganz persönlich war Küblböck damals einfach eine nervige Figur. Und anders als damals kann ich das heute nicht mehr gefahrlos sagen, weil das als ein Teil seiner sexuellen Orientierung verkauft wird, die es nicht ist.“

Was ist denn das für eine Behauptung. Sie konnten und können immer über jedwede Person sagen dass sie sie als nervig empfinden. Und die Behauptung man könne heute nicht mehr alles sagen wie früher ist Standard rechte Bubble Gewäsch und zudem nicht wahr. Nur müssen sie halt bei einigen Aussagen heutzutage mit Gegenwind rechnen.

@MT Das „Argument“ vom Gegenwind wird ja oft von Leuten gebracht, die die heute in Deutschland konventionellen Normen brav befolgen. Und es sind dieselben Leute, sie den Gegenwind gleich liefern. Etwa solche, die in abgelehntem, nicht-wirksamen Gendersprech schreiben (teils sogar sprechen), selbstverständlich überhaupt nicht um zu zeigen was für gute Menschen sie doch sind.

Der Gegenwind hört aber nicht auf bei Gegenargumenten, was völlig okay wäre. Du unterstellst mir ja schon implizit eine böse Gesinnung, weil ich geschrieben habe, Küblböcks Medienpräsenz als nervig empfunden zu haben.

Das darf ich ja nicht, denn er war ja so, weil er queer war (dann ist das Vorurteil okay?) und deshalb bist Du ein Boomer/Sexist/Schlimmeres.

Wie ich aber schrieb, hat dieses überaffektierte Schrillsein nichts mit der Sexualität zu tun. Und wer seine Selbstfindung mit lautem, schrillen und – benutze Eure Sprache – „nervtötend gelesener“ Penetranz in die Öffentlichkeit verlegt, muss darauf gefasst sein, dass „die Öffentlichkeit Dinge tut und sagt, die ihnsieens möglicherweise übel triggern könnte.“

Wenn man auch auf den sensibelsten, weinerlichsten Paradiesvogel ständig Rücksicht nehmen muss, dann kann man gar nichts mehr sagen. In so einer Welt wollen die meisten nicht leben.

#13 Addendum: Gegenwind kann übrigens heute bedeuten, seinen Job zu verlieren bzw. keine neuen mehr zu bekommen. Das ist eigentlich die Art von Spießertum, die der Text anklagt, die wir eher Linken früher angeklagt haben, als wir für Toleranz eintraten.

Nur wird man heute nicht mehr geschnitten, weil man Sonntags nicht zur Messe geht, sondern weil man sich gegen Gendern ausspricht.

@Xennial

Sie haben entweder meinen Kommentar nicht richtig gelesen, nicht richtig verstanden oder wollten ihn nicht richtig verstehen.

Ich habe gesagt dass sie jede Person als nervig bezeichnen dürfen, ohne irgendeine Unterstellung. Der Satz war auch abgeschlossen ohne ein wenn und aber. Ich weiß auch nicht warum sie nervig sein mit queer sein gleichsetzen. Sie haben ihn damals als nervig empfunden…ja und! Mich hat er auch genervt. Das hat doch absolut nichts mit queer, hetero oder so zu tun.

Ich habe ihrer Behauptung, manche Dinge nicht mehr gefahrlos sagen zu können widersprochen:

„Und anders als damals kann ich das heute nicht mehr gefahrlos sagen, weil das als ein Teil seiner sexuellen Orientierung verkauft wird, die es nicht ist.“

Sie können wie gesagt immer noch alles sagen heutzutage. Es gibt nur ganz wenige Dinge die unter Strafe stehen wenn man sie sagt. Auf der anderen Seite sind es die Gegner des genderns die (Sprach)Schreibverbote erteilen an verschiedenen öffentlichen Einrichtungen.

Sie müssen wie gesagt nur damit rechnen dass jemandem nicht gefällt was sie sagen und ihnen dass auch mitteilt. Im „ach so guten“ früher haben sich viele Leute nicht getraut ihre Meinung zu sagen.

Und was außer Gegenargumenten und anderer Meinung weht ihnen denn entgegen. Haben sie Angst von irgendwelchen Linken-Aggro-Mobs verprügelt zu werden.

Es gibt viele Menschen (links, Öko, PoC usw) die diese Angst haben und haben müssen aber vor Rechten-Aggro-Mobs.

„Das „Argument“ vom Gegenwind wird ja oft von Leuten gebracht, die die heute in Deutschland konventionellen Normen brav befolgen.“

Was haben denn die zwei Dinge miteinander zu tun. Das Argument sagt einfach nur dass heutzutage die meisten Menschen ihre im Grundgesetz stehende Meinungsfreiheit auch nutzen und sich nicht von anderen herabwürdigen lassen oder ähnliches.

Und ich nehme an Ihre Tirade über das Gendern kam weil ich hier „Sie konnten und können immer über jedwede Person sagen dass sie sie als nervig empfinden.“ Person geschrieben habe. Ich meinte damit dass es egal ist über wen sie das sagen Mann Frau PoC Trans usw. Das interessiert wohl kaum jemanden.

Interessant ist nur ihr Beißreflex kaum denken sie es wird gegendert.

Aber sie haben das mit dem gendern anscheinend sowieso nicht verstanden. Da will niemand sein „Gutmenschentum“ präsentieren sondern nur, dass sich möglichst viele Menschen angesprochen und „abgeholt“ fühlen.

Und diese Formulierung: „– benutze Eure Sprache – „. Wen sind denn wir?

Und diese Aussage sagt auch schon sehr viel über sie aus:

„Wenn man auch auf den sensibelsten, weinerlichsten Paradiesvogel ständig Rücksicht nehmen muss, dann kann man gar nichts mehr sagen. In so einer Welt wollen die meisten nicht leben.“

Sie würden also einfach gerne mal wieder Leute als nervig bezeichnen und andere Dinge. Scheiß doch drauf ob ich die Gefühle von irgendwem verletze.

Nein, die meisten Menschen würden gerne in einer Welt leben in der sie nicht beleidigt und herabgewürdigt werden.

@MT Sie werfen mir vor, ich hätte nicht richtig gelesen oder verstanden, aber argumentieren mehrmals gegen etwas, was ich expressis verbis NICHT gesagt habe.

Doch, beim Gendern geht es ausschließlich um „Gutmenschentum“ wie Sie es nennen. Weder stimmt die Ausgangsbehauptung, man würde sich beim generischen Maskulinum nur Männer vorstellen, noch konnte man trotz intensiver Versuche einen Beweis vorlegen, dass sich an der Situation für Frauen oder Queere etwas verbessert. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, siehe oben.

Ihnen sind die Meldeportale unserer letzten Innenministerin bekannt, die auch „Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze“ (staatlich) sanktionieren und von „Aktivisten“ fleißig mit dem gefüttert werden, was die für „Hass und Hetze“ ™ halten? Es ist evident, dass freie Autoren nicht mehr gebucht werden, Künstler Probleme bekommen, wenn sie eine Location suchen (auch eine Städtische!) etc., wenn ihr Output nicht den Regeln dieser neuen Spießigkeit (aka Political Correctness 2.0 oder Wokeness) folgt.

Dieser Apparatschik läuft heute eben schon an, wenn die überkandidelten „Gefühle“ verletzt werden. Ob die Strafe dann Gefängnis ist oder eine extreme berufliche Erschwernis, weil man „gedoxt“ wird, ist egal. Viele behalten ihre Meinung inzwischen für sich, das ist auch eine Tatsache!

Ja, ich beziehe Sie da ausdrücklich mit ein, weil Sie den Unfug hier verteidigen also offensichtlich auch begrüßen.

Dass öffentliche Einrichtungen auf der korrekten Schreibweise insbesondere im Bereich Bildung bestehen und ideologisches Neusprech dort unterbinden, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Wenn Sie nicht wollen, dass das halbe Land sich über Sie lustig macht, dann gehen Sie nicht mit einer total überzogenen, schrillen Nummer ins Fernsehen.

Da sind aber eine Menge Unwahrheiten und Behauptungen. Zudem noch persönliche Angriffe.

Sie sind hier nicht auf eine der unseriösen Schwurbelseiten unterwegs und werden hier auch keine Zustimmung für ihre kruden Behauptungen bekommen.

Damit ist das Gespräch beendet und sie werden in Zukunft ignoriert.

#17 Xennial „Weder stimmt die Ausgangsbehauptung, man würde sich beim generischen Maskulinum nur Männer vorstellen“

Doch, die ist richtig. Nicht unterschiedslos und in allen Situation zum gleichen Grad. Aber es gibt ein bekanntes, vermeintliches Paradoxon, das das Thema gut illustriert:

„Vater und Sohn fahren im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater stirbt. Der Sohn wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Operation wird vorbereitet, alles ist fertig, als einer der Chirurgen erscheint, blass wird und sagt: ‚Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!‘.“

Und im übrigen werden die meisten deiner Argumente hinfällig, wenn man wahrheitsgemäß „müssen/dürfen“ durch „sollen“ ersetzen würde. Man darf immer noch herabwürdigende Begriffe für Minderheiten benutzen, man soll es aber nicht mehr. Und wenn jemand dich nicht als Mitarbeiter haben möchte, weil du auf deinem Recht bestehst, Schwule herabzuwürdigen, dann ist das auch dessen Recht. Ob er oder sie dich deswegen entlassen dürfte, steht auf einem ganz anderen Blatt, es wäre im Zweifel keinswegs so einfach, dich deswegen zu entlassen, wie du es darstellst.

Und abschließend: Dass immer mehr Menschen „Ihre Meinung für sich behalten“ kann man unterschiedlich bewerten. Wenn diese Meinung daraus besteht, gesellschaftliche Randgruppen durch diskriminierende oder verletzende Begriffe herabwürdigen zu wollen, dann ist es für mich in Ordnung, wenn diese Meinung nicht mehr frei von der Leber rausgehauen wird.

Die Zeiten ändern sich. Leb damit, Schneeflocke!

@surfgard

„Schneeflocke“ ist nun keine Beleidigung? – wenn auch üblicherweise auf der Seite der Rechten genutzt…

„Doch, die ist richtig. Nicht unterschiedslos und in allen Situation zum gleichen Grad. Aber es gibt ein bekanntes, vermeintliches Paradoxon, das das Thema gut illustriert:“

Nein, gerade dieses Beispiel illustriert es eben nicht und dem sitzen auch die vermeintlich begründenden Studien auf wie z.B. die Mädchen, die bei „Astronautinnen“ häufiger mit „ja“ antworten als bei „Astronauten“!

Ein Neurolinguist kann das im Detail sehr schön erklären, denn diese Assoziation erfolgt über Vorbild-Mechanismen und nicht über die Sprache!

Nach demselben Prinzip funktioniert die Spaßfrage: „Es ist der Sohn meines Vaters, aber nicht mein Bruder.“ Die meisten Leute brauchen eine Weile, um auf „Das bin ich.“ zu kommen.

Und der Vorwurf des „Mimimi“, wird ja auch gerne umgedreht wie gerade wieder von Dir: die Gendersprache wird von der Mehrheit der Bevölkerung nicht im Alltag verwendet und abgelehnt.

Es ist also nicht ein natürlicher Sprachprozess wie die aktuell beliebten Anglismen, die wieder verschwinden werden aber Spuren hinterlassen. Es ist der direkte Versuch, Einfluss auf das Denken der Menschen zu nehmen, indem man sie immer wieder mit dieser Sprechweise konfrontiert.

Das erklärte Ziel wird so nicht erreicht und wie beschrieben steht die Wirksamkeit insgesamt auf sehr wackeligen Beinen.

Witzig finde ich, dass ich von Ihnen und Ihren Vorposter reflexhaft bei „Schwurblern“ und „Rechten“ (belehrend? beleidigend? überheblich? Sie sind ja die guten, aufgewachten und weisen Menschen…) einsortiert werde, nur weil ich diese Dinge ablehne. (Und nicht einmal die Zielsetzungen.)

Klar ist „Schneeflocke“ abwertend, aber das Wort werde ich doch wohl noch benutzen dürfen, ohne gleich dafür angemahnt zu werden, oder wie? Ich wollte ja nur mal zeigen, dass es Empfindlichkeiten auf allen Seiten gibt. Aber nur die einen sollen geäußert werden dürfen, die anderen aber nicht.

„diese Assoziation erfolgt über Vorbild-Mechanismen und nicht über die Sprache“

Das bestreite ich, und es ist genau der Diskussionspunkt: Bildet Sprache nur ab, was ist, oder hat sie auch eine Wirkung auf die Wirklichkeit? Muss sich also erstz die Wirklichkeit ändern, damit sich dann auch die Sprache ändern dürfte?

Oder kannn ich bspw. die Zahl von Frauen in der Chirurgie erhöhen, wenn ich sie im Alltag sprachlich abbilde? Ich denke ja, aber nehmen wir mal an, dass das falsch wäre: Wie würdest du denn sprachlich abbilden, wenn in der Chirurgie auch ein hoher Prozentsatz von Frauen tätig wäre? Ich vermute: Gar nicht, sondern du würdest auf das „generische Maskulinum“ verweisen. Dann wäre es ein Trickargument gegen dsa Gendern, zu behaupten, erst müssen sich die Viorbild-Mechanismen ändern. Denn auch wenn sie das täten, soll sich die Sprache ja nicht ändern.

Hier ist ja der Punkt: Du musst eben keine Angst haben, dass morgen früh die Polizei vor Deiner Türe steht. Anders sieht es aus, wenn man ein Meme auf Twitter teilt (!), auf dem ein Politiker „Schwachkopf“ genannt wird.

„„diese Assoziation erfolgt über Vorbild-Mechanismen und nicht über die Sprache“

Das bestreite ich,“

Das ist evident, unterhalte Dich mal mit einem Neurolinguisten darüber!

Man kann inzwischen nicht nur das zeigen, sondern (unfreiwillig) auch belegen, dass es nicht fairer zugeht, wenn in einem Umfeld konsequent gegendert wird, eher im Gegenteil!

„und es ist genau der Diskussionspunkt: Bildet Sprache nur ab, was ist, oder hat sie auch eine Wirkung auf die Wirklichkeit? Muss sich also erstz die Wirklichkeit ändern, damit sich dann auch die Sprache ändern dürfte?“

Die Wirkung von Sprache ist vielschichtig. Du bist ja nicht der einzige, der „die Wirklichkeit ändern“ will.

Es geht hier um den Änderungsprozess selbst! Verordnungen dazu von oben gibt es zwar, aber es sind immer autoritäre Vorgänge, d.h. durch Einhalten der verordneten Sprachnorm signalisiert man, dass man „auf Linie“ ist.

Das Gendersternchen wurde im akademischen Stübchen erdacht und ich unterstelle (anders als AfD-Fans) da auch durchaus gute Absichten. Wie immer man dazu steht, es zeigt sich, dass die Mehrheit der Sprecher diese Form nachdrücklich ablehnt und sie nicht übernommen wird.

Das hat auch damit zu tun, dass eine natürliche Veränderung von Sprache immer vom Komplizierten zum Einfachen hin geschieht. Die im Kontext nutzlosen Elemente werden weggelassen. Die verbreiteten Varianten des Genderns sind allesamt kontextual nutzlos bzw. sogar schädlich, weil sie eine Bedeutung verfälschen oder ausdrücken, die nicht gegeben ist.

„Oder kannn ich bspw. die Zahl von Frauen in der Chirurgie erhöhen, wenn ich sie im Alltag sprachlich abbilde? Ich denke ja, “

Dann denkst Du falsch, denn genau diesen Nachweis kann man bis heute nicht erbringen! Es gibt diese Unart gerade im universitären Bereich seit Langem. Frauen haben durch Bevorzugung mehr Chancen auf Aufstieg als Männer, gemessen wird das allerdings am Proporz und deshalb wird es weiter betrieben.

Die Einführung von Binnen-I und Doppelnennung ist ja schon etwas länger verbreitet (hat übrigens auch nie Einzug in den sprachlichen Alltag gehalten), konnte aber auch nicht per se zeigen, dass Frauen *dadurch* bessere Chancen bekamen.

Tatsächlich wird eigentlich umgekehrt ein Schuh draus, was man hieran zeigen kann:

„Wie würdest du denn sprachlich abbilden, wenn in der Chirurgie auch ein hoher Prozentsatz von Frauen tätig wäre? Ich vermute: Gar nicht, sondern du würdest auf das „generische Maskulinum“ verweisen. Dann wäre es ein Trickargument gegen dsa Gendern, zu behaupten, erst müssen sich die Viorbild-Mechanismen ändern. Denn auch wenn sie das täten, soll sich die Sprache ja nicht ändern.“

Tatsächlich war die DDR in der Beseitigung von Rollenbildern effektiver und dort sagte man gerade nicht „Thomas ist Bäcker*in.“ sondern „Claudia ist Bäcker.“ Das deckt sich mit der Aussage einer Verwaltungsbeamtin, die mir erzählte, man habe sogar ganz ausdrücklich auf die Movierung mit -in verzichten sollen, sondern wo nötig Adjektive verwenden.

So würde auch die (natürliche!) Sprache sich entwickeln, wenn das Merkmal „Geschlecht“ / „Geschlechteridentität“ keinerlei Rolle im Kontext spielt!

Also selbst wenn es legitim wäre, in einer Demokratie „von oben“ auf die Sprache einzuwirken (da gehen bei mir eben alle Alarmglocken an, egal wie gut gemeint), ist es für das erklärte Ziel „Geschlecht soll keine Rolle bei xy spielen.“ sogar kontraproduktiv.

Als Queerer merkt man das übrigens an dieser ganz speziellen Debatte: die Themen werden so auch in den Vordergrund gedrängt, wenn es um ganz anderes geht. Die Leute sind genervt und zeigen Reaktanz. Das richtet sich dann bewusst und unbewusst gegen Queere, die selbst auch mehrheitlich nichts von Gendern halten. (Fun fact: hierzu haben wir in einer Gruppe abgestimmt mit ca. 200 Teilnehmern und dabei waren sogar Jüngere eher dagegen als ältere!)

@19:

Generisches Maskulinum wird im Deutschen nur bei generischen oder allgemeinen Gruppen oder Personen generisch verstanden, nicht bei konkreten. Der Witz ist aus dem Englischen übersetzt worden. Weil es sich hier um eine konkrete Person handelt, wäre die Übersetzung mit „Ärztin“ eigentlich die richtige.

Uneigentlich gibt es heute die Ehe für alle, natürlich kann der Sohn zwei Väter haben.

Gegenbeispiel – wenn jemand sagt: „Dachdecker müssen schwindelfrei sein.“ hieße das für Sie, dass Dachdeckerinnen nicht schwindelfrei sein müssten?

Die Hausdurchsuchung ist nicht wegen der Beleidigung von Habeck erfolgt, sondern stand bereits vorher im Zusammenhang mit anderen Delikten, insbesondere dem Verdacht auf Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Symbole. Der Durchsuchungsbeschluss wurde erlassen einen Monat bevor Habeck Strafanzeige stellte.

Zu der Wirkung von geschlechtergerechter Sprache finde ich andere Studienergebnisse als du, aber die Argumente gegen das gendern sind ja normalerweise nicht getragen von einem Bedauern über seine Wirkungslosigkeit.

Auch du sprichst ja davon, dass da etwas vorgeschrieben würde, was einfach falsch ist. Mir ist komplett unklar, weshalb man der Meinung sein könnte, dass rücksichtsvolle Sprache „von oben“ gefordert wird. Das Gegenteil ist richtig. Betroffene Menschen wie bspw. Roma haben sich seit langer Zeit gegen bestimmte Bezeichnungen gewehrt, die sie verunglimpfen. Diese Kritik wurde dann irgendwann gehört und von immer mehr Menschen berücksichtigt. Autoritär sind lediglich Genderverbote wie in Bayern. Auch ansonsten steht jedenfalls die aktuelle Bundesregierung nicht im Verdacht, besonderen Wert auf sprachliche Rücksichtnahme zu legen.

„Anders sieht es aus …“

Wieder mal ein toller Beweis dafür, dass sich die Lüge länger hält, als die Korrektur.

[Kommentar gelöscht]

Diese Diskussion ist ohnehin sehr weit vom Thema des Beitrags abgekommen und ich glaube nicht, dass wir hier jetzt noch die Diskussion führen müssen, ob es erlaubt sein muss, bestimmte Wörter zu benutzen, unter Reproduktion eben dieser Wörter. Deshalb habe ich den Kommentar #26 nicht veröffentlicht.

Vielleicht können an dieser Stelle aber generell die Off-Topic-Diskussion hier beenden?