Der Autor

Matthias Warkus ist freier Publizist in Jena. Seit 2017 hat er eine regelmäßige Kolumne zu philosophischen Themen bei „Spektrum.de“ und schreibt ansonsten u.a. für die „Zeit“ und „54books“.

Sonntag, 18.15 Uhr im SWR: kein Vorspann, keine Musik. In extremer Großaufnahme entzündet eine Hand ein rotes Feuerzeug, zischelnd springt ein Gasbrenner an. Die Flamme umspielt eine kleine weiße Glaskugel. Die sonore Stimme von Rolf Hüffer setzt ein: „Feuer und Glas. Man braucht nicht viel, um ein künstliches Auge herzustellen.“ Über die nächste halbe Stunde sehen wir genau das und nichts weiter: wie ein Glasauge gemacht wird.

Die Reihe „Handwerkskunst“ zeigt jede Woche, wie etwas von Hand hergestellt wird: eine Kirschtorte, ein Turnpferd, ein BH, ein Schwimmteich, ein Fußboden, eine Skulptur, ein Kaleidoskop, eine Praline, eine Pizza, eine Miniatur-Dampflok.

Es gibt die Sendung seit 2015 und sie ist eigentlich Anti-Fernsehen. Die Folgen bieten kaum Spannung, wenige Dialoge und erzählen nur selten Geschichten. Mit dem Tagesgeschehen, mit öffentlichem Diskurs hat „Handwerkskunst“ nichts zu tun. Es gibt keinen Moderator, sondern nur eine Off-Stimme.

Jede Folge hat neue Protagonisten. Über die erfährt man oft nicht viel, man sieht öfter ihre Hände als ihr Gesicht. Manche sind kaum zu verstehen, weil sie die unterschiedlichsten starken Dialekte sprechen. In einem Making-of der Sendung sagt die Toningenieurin, es handele es sich um das einzige SWR-Format ganz ohne Musik.

Man könnte auf die Idee kommen, so eine Sendung, gerade in einem Dritten Programm, wäre klassisches Rentnerfernsehen, wie etwa früher die SR-Produktion „Kein schöner Land“. Aber weit gefehlt: „Handwerkskunst“ erreicht laut Aussage der Redaktion zu 60 Prozent Zuschauer unter 60 Jahren und damit im Mittel ein jüngeres Publikum als das gesamte Programm des SWR. Die Hauptzielgruppe bilden dem Sender zufolge junge Männer, das Format ist inzwischen auch auf YouTube und TikTok ein Hit. Manche Videos, so zum Beispiel „Wie man ein echt gutes Brot backt“ von 2015, verzeichnen Millionen Views.

Einen erstaunlicheren Sleeper-Hit, der erst mit der Zeit richtig erfolgreich wurde, gab es im deutschen Fernsehen lange nicht mehr. Hinzu kommt inzwischen ein Spin-off, in dem Handwerker*innen ihre Meisterstücke vorstellen – durchaus folgerichtig für eine Sendung, die der „Deutschen Handwerks-Zeitung“ zufolge „jeder Handwerker in Deutschland“ kennt (das soll zumindest ein Schmied der Redaktion einmal erzählt haben).

Matthias Warkus ist freier Publizist in Jena. Seit 2017 hat er eine regelmäßige Kolumne zu philosophischen Themen bei „Spektrum.de“ und schreibt ansonsten u.a. für die „Zeit“ und „54books“.

Nur warum ist dieses auf den ersten Blick etwas seltsame Format nun so erfolgreich? Vielleicht genau wegen alledem, was es nicht ist. Es kommen keine Konflikte darin vor, keine starken Emotionen, keine Politik. „Handwerkskunst“ legt es nicht darauf an, den gesellschaftlichen Diskurs voranzutreiben, sondern schaut direkt an ihm vorbei – aber nicht eskapistisch, sondern sehr konkret auf das, was ist.

Die einzelnen Folgen werden mit großem Aufwand produziert. Der Dreh weniger Minuten dauert oft viele Stunden, jeder Arbeitsschritt wird aus zehn bis zwölf verschiedenen Perspektiven und Einstellungen gefilmt. Das Resultat ist eine ganz eigene Ästhetik. Extreme Nahaufnahmen, bei denen die Kameraleute fast in Säge- und Bohrmaschinen hineinkriechen. Lange Kameraeinstellungen, konzentriertes Schweigen, sehr präsente leise Geräusche: Kratzen, Rascheln, Wischen, Atmen, Staubwegblasen.

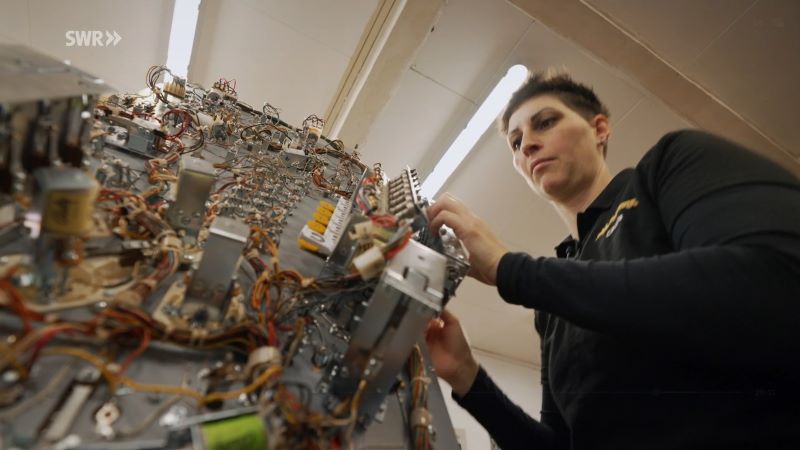

Man kann das meditativ finden, Achtsamkeitsfernsehen, und „Handwerkskunst“ wird laut Sendeplatzleiter und Sprecher Hüffer oft zum Einschlafen geschaut, doch das ist nur ein Nebeneffekt. Auch andere Genre-Bezeichnungen passen nicht. Die Sendung ist kein Service-Beitrag: Wenn Fachleute am Rand des handwerklich Möglichen einen extrem detailgetreuen Mini-Unimog bauen, einen Flipper historisch exakt restaurieren oder mit aller Maschinerie einer gut eingerichteten schwäbischen Landmetzgerei vollendete Maultaschen herstellen, lernt man zwar viel, nimmt aber kaum etwas für den eigenen Alltag mit. „Handwerkskunst“ kann ebenso wenig als klassisches Bildungsfernsehen gelten oder als Unterhaltung – weil völlig klar ist, was am Ende herauskommen wird und der Kommentar selbst besonders schwierige Arbeitsschritte nie dramatisiert.

Die Sendung zeigt kommentierte Einblicke in das Leben in der Industriegesellschaft, wo es nicht industriell ist. Und das ohne Nostalgie: Ob ein Handwerk boomt oder kurz vor dem Aussterben steht, ob mit dem Stechbeitel gearbeitet wird oder mit der CNC-Fräse, spielt für die Redaktion keine Rolle, solange ein Produkt entsteht, das Abnehmer findet. Wir sind hier nicht bei „Der Letzte seines Standes?“, vorgestellt wird kein Museumshandwerk, sondern „Handwerk im 21. Jahrhundert“. Das betont Hüffer im Making-of der Sendung explizit.

In dieser Reihe rezensieren wir Sendungen im Fernsehen (und gelegentlich auch im Radio), die sonst kaum von Journalisten beachtet werden. Wenn Sie gerne eine Sendung besprochen sähen – schreiben Sie uns.

Man könnte nun trotzdem Traditionshuberei befürchten, dass die Geschmacksvorstellungen des Manufactum-Milieus dominieren oder unauffällig Werbung für bestimmte Warenwelten des „guten Konsums“ gemacht wird. Doch Bodypainting, Latte-Art, Custom-Motorradbau oder Tätowieren kommen ebenso als Handwerk vor wie die Herstellung einer Hochzeitstorte, auf der die grässlichen Kinderschokolade-Werbefiguren von Ferrero thronen. Die Protagonist*innen sind zudem häufig wesentlich jünger, weiblicher, hipper und intellektueller, als es das Vorurteil von Menschen erwartet, die in der deutschen Provinz von körperlicher Arbeit leben.

Zugegeben, manches in den inzwischen rund 300 „Handwerkskunst“-Folgen wiederholt sich. Bestimmte Abläufe mit den dazugehörigen Maschinen und Arbeitsgängen sieht man immer wieder: dass etwa Bretter nach Optik zusammengestellt, zugeschnitten, in einer Hobelmaschine auf die richtige Dicke gebracht, verleimt und zum Trocknen in eine Presse gespannt werden, kommt gefühlt jedes Mal vor, wenn es um Holz geht. Doch in der Häufung entwickelt sogar die Wiederholung einen gewissen Charme: Irgendwann fängt man an, einen Überblick zu entwickeln, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Produkten und Prozessen zu erfassen – dass etwa ein Topf und eine Kirchturmspitze beide durch sogenanntes Metalldrücken hergestellt werden.

Die Wissensvermittlung ist allerdings sekundär. Es ist für die Zukunft des Gemeinwesens wohl kaum entscheidend, ob bekannt ist, wie Kupfertöpfe, Hornbrillen oder Terrazzoböden gemacht werden. Ganz nebenbei ermöglicht „Handwerkskunst“ Einblicke, die nichts mit den Produktionsprozessen zu tun haben.

Die meisten Folgen entstehen auf dem Land, was in unaufdringlichen, aber stimmungsvollen Zwischenschnitten zu sehen ist: gerne mit faulen Dorfkatzen im Sonnenschein, oft läuten Kirchenglocken zu Mittag. Während die Provinz im deutschen Fernsehen sonst häufig als folkloristische Serienkulisse („Die Landarztpraxis“) oder als groteske Staffage („Bauer sucht Frau“) auftaucht, in der Politikberichterstattung als Heimat von Problemen, Tristesse, Ressentiment, Überalterung und Verfall, lässt „Handwerkskunst“ eine ganze Prozession von Menschen, Orten und Dingen aus Dörfern an uns vorbeiziehen, die mit alledem nichts zu tun haben. Völlig unkitschig und ohne je Stimmung für oder gegen irgendetwas zu machen.

Den geschilderten Blick an den Diskursen vorbei gibt es im Fernsehen natürlich auch anderswo, hier aber besonders konzentriert. Und er scheint mir mehr als die meisten Talkshows, Polit-Dokus und Hauptstadtberichte dazu beizutragen, die Gesellschaft über sich aufzuklären.

Im Mittelpunkt stehen ein paar allgemeine Grundbotschaften, die nie ausgesprochen werden: Quasi alles, was irgendjemand mit den Händen tut, verdient es, gezeigt und erklärt zu werden. Es gibt eine Lebenswelt abseits der Medien, mit der man sich beschäftigen kann, ohne dass es automatisch nostalgisch und reaktionär wird. Selbst die scheinbar einfachsten Dinge sind komplizierter, als man meint. Die unterschiedlichsten Menschen haben die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Interessen. Wir leben bei aller Medialität in einer Welt aus fast durchweg von Menschen gestalteten und fabrizierten Objekten, mit denen es sich handgreiflich zu befassen lohnt („haptisch“, sagt Hüffer).

Hinzu kommt noch eine sehr angenehme Eigenschaft von „Handwerkskunst“, die erst nach sehr vielen Folgen auffällt: So stringent das Konzept, so klar ist auch, dass Konsequenz keinen Selbstzweck darstellt und jede Regel ihre Ausnahme hat. Eigentlich liegt der Fokus auf dem SWR-Sendegebiet – aber es gibt immer wieder Folgen, die woanders spielen. Eigentlich geht es nicht ums Museale – aber eine Folge zeigt, wie ein Holzeimer im 9. Jahrhunderts gemacht wurde. Eigentlich geht es um Handwerk – aber hin und wieder findet das eben in einer Fabrik statt.

Ich bin überzeugt: Wenn Fernsehen unsere Gesellschaft retten kann, dann muss es so gemacht sein wie „Handwerkskunst“. Sachlich, aber ohne Fachsimpelei, einfühlsam, aber ohne Drama, ein Ausschnitt der Welt, der letztlich die Möglichkeit bietet, darüber nachzudenken, was Menschsein, Homo faber, eigentlich heißt.

Auch „Handwerkskunst“ lässt sich natürlich kritisieren. Wir erfahren zwar in der Regel die Verkaufspreise der Endprodukte, dass etwa ein luxuriöses Kaleidoskop oder ein Modelllaster mehrere tausend Euro kosten. Aber über Material- und Fixkosten, Gewinnspannen, Zielgruppen und Verkaufszahlen hören wir nichts. Öffentlich-rechtliches Fernsehen vor 40 bis 50 Jahren war selbst bei alltäglichen Themen oft politisch, bis hin zu klar linken Positionierungen. Das ist heute, selbst wenn Rechte einem oft das Gegenteil erzählen, wesentlich abgemildert, und prinzipiell finde ich das lobenswert. Aber wenn eine Reihe, in der es quasi ausschließlich um Ware und Arbeit geht, sich von jeder politischen Ökonomie fernhält, fällt das irgendwann auf.

Verwandt damit ist eine andere Frage: Warum sich eigentlich aufs Handwerk beschränken, warum nicht die gesamte Arbeitswelt abdecken? Muss man das der „Sendung mit der Maus“ überlassen? Eine Handwerkskunst-Folge „Wie eine Website gemacht wird“ oder „Wie man einen Schuldner berät“ wäre, da bin ich sicher, exzellentes Fernsehen.

Einen ersten Versuch in dieser Richtung gibt es schon: Das bereits mehrfach erwähnte Making-of von „Handwerkskunst“ hat naheliegenderweise das Format einer „Handwerkskunst“-Folge, da die Reihe selbst schließlich in jeder Folge das „Making-of“ von irgendetwas zeigt. Es zeigt also das Handwerk der Herstellung einer Fernsehdokumentation über ein Handwerk – was unter anderem heißt, dass Hüffer im Off über sich selbst in der dritten Person redet und dass, um den Kameramann in einer unmöglichen Position zu zeigen, eine zweite Kameraperson irgendwo eine mutmaßlich noch unmöglichere Position einnimmt.

Ein Making-of-Making-of, geradezu eine Metapher für die Reflektiertheit der ganzen Sendung. Diesen Blick, diese Haltung und diese technische Perfektion, die hier wie in jeder anderen Folge zu erkennen sind, wünsche ich mir im Fernsehen eigentlich überall. Auch dort, wo es nicht ums Handwerk geht.

Wem die „Erklärstücke“ der „Sendung mit der Maus“ gefallen, dem gefällt auch diese SWR-Reihe.

Schön, dass ihr das Format ebenso feiert. Ich liebe die Gemütlichkeit und die detailverliebten Kameraeinstellungen. Das es keine Musik gibt, die mir meine Emotionen vorschreibt, finde ich absolut angemessen. Ich liebe auch Filme, denen es ohne Musik gelingt, Emotionen zu wecken. Davon gibt es leider nur wenige.

Die Idee, das Format auf andere Beruf(ungen) auszuweiten, gefällt mir. Ich hätte ebenfalls Vorschläge:

– Wie man einen Hacker überführt

– Wie man ein Therapiegespräch führt

– Wie man einen verstopften Abfluss befreit

– Wie man ein Schloss in Minecraft errichtet

– Wie man einen PC sicher konfiguriert

– Wie man Fakten checkt

– Wie ein schönes App-Interface designt

– Wie man Hasskommentare verfasst

– Wie man ein Forum moderiert

– Wie man neue Begriffe in die Welt setzt

– Wie man Texte mit Markdown auszeichnet

– Wie man Kunden supported

– Wie man eine Rettungsgasse bildet

Kameratechnisch sicher noch eine größere Herausforderung, aber ich würd alles sehen wollen.

Ich liebe die SWR Handwerkskunst! Und ich glaube, man muss da nicht soviel herumdeuteln an möglichen Absichten, Zweckrichtungen, Hintergedanken etc.: Könnern bei der Ausübung von gutem bis exzellentem Handwerk zuzuschauen und dabei tiefe Einblicke zu gewinnen, ist für mich und viele andere jedenfalls Grund genug zum Schauen. Und das wird – wie oben beschrieben – durch die Macher der Reihe wiederum exzellent umgesetzt.

Nebenbei ist das eine der wenigen Reihen, bei der sich meines Erachtens ein Blick in die Kommentarspalte bei YouTube (ich schaue es dort) lohnt: Wenn Meister des jeweiligen Gewerks mit jahrzehntelanger Erfahrung dort ihre pure Begeisterung zum Ausdruck bringen, spürt man förmlich, dass die nahezu Tränen in den Augen haben. Und die Fachsimpelei dort zu einzelnen Arbeitsschritten erweitert sehr oft meinen Horizont. Beiträge, die mir seit langem im Gedächtnis geblieben sind, sind zum Beispiel die Perückenmacherin, die teilweise einzelne Haare (!) einflicht, sowie der Bilderrestaurator, der ein Porträt flickt und wieder herrichtet.

Fazit: Tolle neue Reihe hier, gern mehr davon! Ein Träumchen wäre ein Stelldichein hier auch von Herrn Pantelouris. :)

Meine Anregung: Nicht nur auf Fernsehen und Radio beschränken. Steigerung in der Richtung von Handwerkskunst wäre beispielsweise auf YouTube der Kanal von my mechanics, der kommt ganz ohne gesprochenes Wort aus und zieht Abermillionen begeisterte Zuschauer an.

Ups, sehe gerade, die Reihe ist gar nicht neu, nehme sie aber erst jetzt als solche wahr. :))