Der „Spiegel“ und die gefährliche Kultur des Geschichten-Erzählens

Als ich für den „Spiegel“ gearbeitet habe, vor sechs, sieben Jahren, hatte das Gesellschaftsressort den Ruf, es im Zweifel nicht zu übertreiben mit der Wahrheitsliebe. Gemeint waren damit sicher keine Fälschungen und Erfindungen, aber Verdichtungen, Zuspitzungen, kreative Freiheiten. Die Unterstellung lautete: Das wichtigste Ziel sei es, die bestmögliche, dichteste, begeisterndste Geschichte zu erzählen, nicht unbedingt die genaueste.

Da war etwa ein Artikel über ein Stadion in Kabul, in dem Ende der neunziger Jahre die Taliban Menschen hinrichteten, und 2012 wieder Fußballspiele stattfanden. Ein Artikel, der den ganzen Wandel des Landes in einen einzigen Ort zu konzentrieren schien.

Die Geschichte hatte den kleinen Haken, dass es sich nicht um dasselbe Feld handelt. Der Ort der Hinrichtungen und der Ort des Fußballspiels sind nicht weit voneinander entfernt und gehören zum selben Komplex. Aber es ist nicht derselbe Platz.

Das wäre ein unwichtiges Detail, wenn der Text nicht genau dieses unwichtige Detail explizit zum zentralen Punkt der Geschichte gemacht hätte, der sie ganz besonders aufregend macht:

Dasselbe Stadion, dasselbe Feld, gedacht für dasselbe Spiel. Damals Tod, heute unbändiges Leben.

Blöd, wenn eine Leserin merkt, dass das nicht stimmt. Aber auch dank solcher Verdichtungen werden aus Reportagen im besten Fall Preisreportagen.

Eine meiner Aufgaben beim „Spiegel“ war, nach Formen zu suchen, mit denen das Nachrichtenmagazin sich erklären kann, wenn etwas schiefgelaufen ist. „Im Wissen um seine Stärken“, schrieb ich damals, 2012, in meinem Blog, „kann sich der ‚Spiegel‘ selbstbewusst einer Diskussion stellen und dabei auch Unschärfen, Irrtümer und Fehler einräumen.“

Das war naiv. Ein Grund dafür, dass ich nach kurzer Zeit wieder ging, war die frustrierende Erfahrung, wie wenige Kollegen im Haus damals meine Haltung zu teilen schienen.

Der „Spiegel“ gab und gibt sich größte Mühe, Fehler zu verhindern. Aber wenn sie passiert waren, ging es einigen Beteiligten und Verantwortlichen nach meiner Wahrnehmung damals vor allem darum, das Gesicht zu wahren. Nicht so sehr um eine möglichst schonungslose Aufklärung und Annäherung an die Wahrheit.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung lese ich es mit einem merkwürdigen Gefühl, wenn „Spiegel“-Redakteur Ullrich Fichtner heute in Pathos badet:

Wer das Atrium der SPIEGEL-Zentrale am Ericusgraben in der Hamburger Hafencity betritt, hat an der Wand gegenüber das Motto des SPIEGEL-Gründers Rudolf Augstein vor Augen, in dem sich das publizistische Ideal des Hauses in seiner knappsten Form verdichtet: „Sagen, was ist.“ Das ist der Auftrag immer gewesen, und niemand sollte die silbernen Lettern für bloßen Wandschmuck oder journalistische Folklore halten. Sagen, was ist, das heißt in den Worten des Statuts von 1949: „Alle im SPIEGEL verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Informationen, Tatsachen müssen unbedingt zutreffen […] Berichtigungen kann sich der SPIEGEL nicht erlauben.“ Das gilt. Es ist Verpflichtung. Wort für Wort.

Joa.

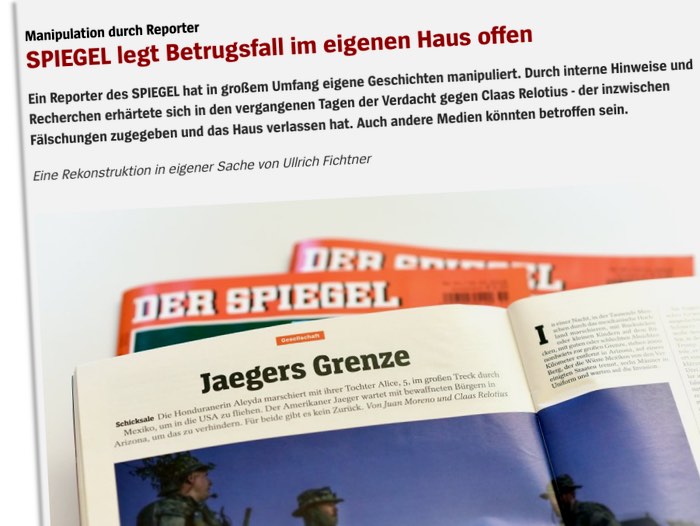

Der junge, vielfach preisgekrönte Redakteur Claas Relotius soll also bei seinen Artikeln in großem Umfang gefälscht und Redaktion und Leser betrogen haben. Der „Spiegel“ hat diesen Fall selbst öffentlich gemacht und behandelt ihn angemessen als Katastrophe.

Zentraler Aufklärungs-Artikel ist eine sehr lange „Rekonstruktion“ von Fichtner, aus der das Zitat von den „silbernen Lettern“ stammt. Fichtner steigt im kommenden Jahr in die Chefredaktion des Nachrichtenmagazins auf.

Sein Artikel kommt schonungslos daher, aber in Wahrheit ist er vor allem gegenüber dem Kollegen schonungslos. Was die eigene Rolle des Nachrichtenmagazins und seiner Kultur in dem Debakel angeht, ist er stellenweise erstaunlich selbstgerecht. Und die Art, wie Fichtner den Fall aufschreibt und daraus eine „Spiegel“-Geschichte macht, spricht dafür, dass er gar nicht erkannt hat, wie sehr gerade das Geschichten-Erzählen ein Problem in diesem Fall ist.

Das Unheil beginnt schon im ersten Satz:

Kurz vor dem Ende seiner Karriere kommen sich Glanz und Elend im Leben des Claas Relotius einmal ganz nah.

Das ist eine typische „Spiegel“-Geschichten-Konstruktion. Sie lädt eine zeitliche Koinzidenz – eine Mail, die am selben Tag eintrifft, an dem Relotius auch einen Preis bekommt – mit Bedeutung auf. Und sie berauscht sich an einer Fiktionalisierung: Fichtner nimmt vorweg, dass mit dieser Enthüllung die Karriere von Relotius zuende ist.

Mag gut sein, dass das stimmt. Kann sein, dass er in dieser Branche nie wieder ein Bein an die Erde bekommen wird. Es spricht einiges dafür. Aber es ist noch nicht passiert. Es ist zunächst einmal nur das Ende der Arbeit für den „Spiegel“.

Diese Tatsache statt der Überhöhung wäre aber wohl zu schnöde gewesen für den Einstieg in Fichtners zigtausend Zeichen lange angebliche „Rekonstruktion in eigener Sache“, die vor allem eine Abrechnung mit dem ehemaligen Kollegen ist.

Man kann darüber streiten, ob solche Dramatisierungen zulässig sind. Dass Fichtner sie ausgerechnet bei einem Artikel, der davon handelt, dass jemand es mit den Dramatisierungen über alle Grenzen hinweg übertrieb, für eine gute Idee hält, spricht für erstaunlich wenig Selbstreflexion.

Später schreibt er noch:

Es beginnt Claas Relotius‘ letztes Jahr als Journalist, 2018.

Fichtner scheint es zu genießen, das zu behaupten. Er hat einen Text geschrieben, der sich an sich selbst berauscht. Das fand der „Spiegel“ offenbar nicht problematisch.

Lustvoll beschreibt Fichtner das „Elend“ des ertappten mutmaßlichen Betrügers; gleich dreimal benutzt er das Wort, zuletzt in der Steigerung, dass sein „Elend nun ins Unermessliche wachsen“ werde. Er hat es nicht geschafft – oder nicht versucht – eine nüchterne Aufbereitung zu schreiben. Es musste wieder eine Geschichte werden.

Und während er den früheren Kollegen in unermessliche Tiefen schreibt, überhöht er sein eigenes Blatt. Wenn Fichtner schreibt, dass der Fall Relotius einen „Tiefpunkt in der 70-jährigen Geschichte des SPIEGEL“ markiere, stimmt das natürlich. Aber es ist merkwürdig, wenn er dann noch hinzufügt, „die selbst gesteckten Ziele wurden verfehlt, eigene Ansprüche weit unterboten, alte Werte verletzt“ – als bräuchte es die Ansprüche des „Spiegel“, um das Erfinden von Tatsachen zu einem Skandal zu machen; als reichten dafür nicht die ganz normalen, grundlegenden, schnöden Ansprüche eines jedes Journalismus, der dieses Wort verdient.

Fichtner treibt die Selbsterhöhung dann durch demonstrative, rekordverdächtige In-den-Staub-Werferei ins Extrem:

Das Haus entschuldigt sich auch bei seinen Leserinnen und Lesern, bei allen geschätzten Kolleginnen und Kollegen in der Branche, bei den Preiskomitees und -jurys, den Journalistenschulen, bei der Familie Rudolf Augsteins, bei Geschäftspartnern und Kunden.

Ernsthaft? Bei der Familie Rudolf Augsteins? Müsste man dann nicht vielleicht noch Nachfahren Gutenbergs um Verzeihung bitten – schließlich sind Relotius‘ Texte auf Papier gedruckt worden!

Aus dem scheinbaren Versuch, schonungslos aufzuklären, wird so eitle, klebrige Pampe.

Es ist mir ein Rätsel, wie Relotius es geschafft hat, erfundene Geschichten teilweise samt fiktiver Protagonisten durch die Kontrolle der „Spiegel“-Dokumentation zu bekommen. Fichtner schreibt, das stelle „Fragen an die interne Organisation, die unverzüglich anzugehen sind“, und das stimmt. Aber es stellt auch Fragen an die interne Kultur und an die Kultur einer ganzen Branche.

Im Nachhinein listet Fichtner viele Punkte auf, an denen man hätte stutzig werden können, ob der Reporter wirklich all das erlebt haben kann, was er beschreibt. Aber die Unglaublichkeit war ja ein wesentlicher Teil dessen, was seine Reportagen oft so preiswürdig machte.

Zum Ende seines Textes fasst Fichtner die Arbeitsweise von Relotius zusammen, die Art, wie er seine Protagonisten erschuf:

(…) sie sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, sie leben nur auf dem Papier, und ihr Schöpfer heißt Claas Relotius. Manchmal lässt er sie singen, manchmal weinen, manchmal beten. Und wenn es ihm gefällt, wie in „Jaegers Grenze“, dann lässt er seine Hauptfigur auch einmal schießen, mit einem Sturmgewehr, mit scharfer Munition, in die Nacht hinein, einfach so, und weil es an den Schluss seines Märchens gerade so gut passte.

Und, nicht zu vergessen, aber von Fichtner unerwähnt: Weil die Kollegen in der Redaktion und in den Jurys der Journalistenpreise solche Märchenschlüsse liebten. Die „Spiegel“-Reportage über den Mann, der sich Jaeger nennt und mit einer bewaffneten Bürgerwehr in Arizona Einwanderer jagt, endet so:

Es ist eine kalte Nacht in Arizona, die ersten Karawanen in Mexiko lösen sich langsam auf, der Wahlkampf in Amerika ist bereits zu Ende, und Chris Jaeger liegt auf dem Berg über der Wüste und zielt mit seinem Scharfschützengewehr auf etwas, das sich schleichend in der Dunkelheit bewegt. Er kann durch sein Zielfernrohr nicht erkennen, was es ist, vielleicht nur ein Hirsch oder ein Puma, vielleicht wieder eine Gestalt mit Rucksack.

Die Männer spähen mit Nachtsichtgeräten ins Tal. Jaeger hat sie alle aufgeweckt und alarmiert, er will, dass ihnen nicht noch ein Einbrecher entwischt.

Es ist die Nacht nach den Kongresswahlen in Amerika, und er hat tagsüber im Radio gehört, dass die 5200 Soldaten, die Trump vor den Wahlen an die Grenze beordert hat, gar keine Waffen einsetzen, auf niemanden schießen dürften, wenn die Karawanen kämen. Er hat auch gehört, dass die Nationalgarde hinter der Grenze in Wahrheit keine Mauern oder Gefängnisse für Schwerverbrecher baue, sondern Zeltlager für die Erschöpften.

Jaeger muss jetzt an Trumps Worte denken. „Fangen und zurückschlagen“, sagt er und legt in Ruhe sein Gewehr an. Er weiß nicht, was da unten im Tal ist, ein Tier oder ein Mensch.

Vielleicht glaubt er, er müsse das, was Trumps Soldaten nicht tun dürfen, nun selbst tun. Vielleicht will er nicht wahrhaben, dass Trumps Worte die ganze Zeit nur Wahlkampf waren, nur eine Show.

Jaeger blinzelt in die Dunkelheit, das Gewehr liegt auf seiner Schulter. Er hat kein Ziel. Er kann nichts sehen. Und irgendwann drückt er ab.

Mir ist bewusst, dass es leicht ist, das im Nachhinein zu sagen, aber: Was für ein unverschämtes Reporterglück müsste man haben, damit das alles passt? Der Protagonist, der Tag, die Wahlen, das Wetter, das Zitat von Trump, das Anlegen auf ein unbekanntes Ziel, der Schuss. Ist das wirklich, wie Fichtner behauptet, „plausibel“? Und nicht in Wahrheit wahnsinnig unwahrscheinlich?

Es ist ein Märchenschluss, ein Schluss, in dem sich alles verdichtet, große Geschichte, ganz anschaulich, aber vollständig und perfekt. Eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte, die viele Leute beim „Spiegel“ glauben wollten – und die, gerade auch wegen ihres märchenhaften Schlusses, wahrscheinlich einen Preis bekommen hätte.

Fichtner schreibt von Geschichten, in denen sich „Gegenwart einmal auf ein lesbares Format“ zusammenzieht:

Wer als Reporter über solches Material verfügt, und wer Talent hat für Dramaturgie, kann daraus Gold spinnen wie im Märchen. Relotius hat das Talent. Das Material erfindet er.

Er sieht das Problem nur im Material, das Relotius verwendete – und nicht in der Spinnerei und der Überhöhung dieses Handwerks durch Journalisten und ihre Preise.

Fichtner beschreibt, wie Relotius gezielt – und mit unlauteren Mitteln – versucht habe, „Preisgeschichten“ zu schreiben. Aber er lässt an keiner Stelle den Gedanken durchblicken, dass nicht nur Relotius das Problem ist, sondern auch das Genre der „Preisgeschichten“ und der Versuch, sie zu schreiben. Er versteigt sich sogar zu der Behauptung, Relotius sei ein singulärer Fall, und es gebe niemanden wie ihn. Er zitiert, wie Relotius bei seinem „Geständnis“ gesagt habe, er könne nicht akzeptieren, ohne eine „Geschichte“ von einer Recherche zurückzukommen:

„Ich habe diesen Drang, diesen Trieb, es doch irgendwie zu schaffen. Man schafft es natürlich nicht. Man schafft eine Fälschung.“

Fichtner fügt dem Zitat hinzu:

Wenn er „man“ sagt an dieser Stelle, kann er nur sich meinen und niemanden sonst.

Niemanden sonst?

Ich glaube nicht, dass Relotius‘ Fall typisch ist und dass es viele Reporter gibt, die lieber eine Geschichte erfinden, als keine Geschichte zu haben. Aber zu sagen, dass es sie gar nicht gibt, ist mutig. Unnötig mutig und selbstgerecht.

Fichtner schreibt, dass einer wie Relotius, der fabriziert und täuscht, „heute die größte vorstellbare Bastelkiste aller Zeiten zur Verfügung“ hat: All die Faktenschnipsel, die man über Facebook, YouTube, Google, Wikipedia findet:

Relotius arrangiert dieses Material, gruppiert es um ein Thema, um eine Figur, und er fährt ja auch hin zu den Orten, sieht manchmal Menschen, und sei es nur flüchtig, und all diese Elemente werden zu Farben wie auf der Palette eines Malers, aus denen er dann sein Bild des Lebens mischt.

Ich musste bei dieser Aufzählung an eine „Spiegel“-Titelgeschichte denken, die Fichtner vor Jahren gemeinsam mit Dirk Kurbjuweit geschrieben hat, über den Absturz von Dominique Strauss-Kahn – und die er anreicherte mit Versatzstücken, die man über Facebook, YouTube, Google, Wikipedia findet:

Rikers Island liegt im East River direkt in den Flugschneisen des New Yorker Airports La Guardia, die Tage auf der Gefängnisinsel beginnen und enden im Lärm sehr nahen Flugverkehrs, um 5 Uhr gehen die Lichter an in den Zellen und Baracken von 14 000 Häftlingen (…).

Strauss-Kahns Frühstück bestand aus einer Minibox Cornflakes, Milch, zwei Scheiben Toast, Obst, Kaffee oder Tee. Mittags gab es auf Rikers Island Gemüsechili mit Reis und Bohnen, zum Abendessen um 17 Uhr wurden Truthahnburger mit Kartoffelstampf gebracht. Um 23 Uhr ging in der Anlage, wie an allen Tagen, das Licht aus, aber nicht in Strauss-Kahns 3,40 mal 4 Meter großer Einzelzelle (…).

Immerhin entstieg dieser Häftling der First Class eines Air-France-Flugzeugs, einer Luxussuite des Sofitel Manhattan an der 44. Straße, wo im Nachbarhaus der verrückte Koch des „db Bistro Moderne“ schwarze Trüffeln über Hamburger hobelt, die mit Entenstopfleber gefüllt sind.

Ja, es ist ein entscheidender Unterschied, ob man mit solchem Internet-Wissen Artikel anreichert, die auf Tatsachen beruhen oder auf Erfindungen. Und doch könnte man fragen, ob nicht auch diese ganze Schein-Authentifizierung durch solche Faktenschnipsel ein Problem ist. Fichtner fragt das natürlich nicht.

Er zitiert aus einer Relotius-Reportage, in der davon die Rede ist, wie er mit einem Mädchen in der Türkei über eine Treppe mit 15 Stufen in den Keller geht, und fügt hinzu:

(…) 15 Stufen, so steht es da: 15 Stufen, weil Relotius gelernt hat, dass exakte Zahlen die Glaubwürdigkeit des Geschriebenen erhöhen.

Ein Reporter, der, während er mit einem Mädchen in einen Keller geht, die Zahl der Stufen zählt, damit sein Artikel hinterher glaubwürdiger klingt? Ist das nicht grundsätzlich ein Problem – nicht nur dann, wenn es Zweifel gibt, ob man dem Reporter überhaupt glauben kann, dass er das Mädchen getroffen hat und so auch die Zahl der Stufen in Zweifel steht?

„Claas Relotius hat alle geblendet“, schreibt Ullrich Fichtner. Das stimmt. Aber wie gern sich alle von ihm blenden ließen!

Ja! Danke.

So wichtig, so wahr. Fichtner muss sich mit diesen Vorwürfen konfrontieren lassen. Kann ihn nicht irgendwer in den nächsten Tagen oder Wochen mal angemessen dazu interviewen?

Schöne Analyse. Der Zwang zur „Geschichte“ ist tatsächlich eine Plage des zeitgenössischen Journalismus‘, und er trifft längst nicht nur den Spiegel. Es gibt z.B. diese Sorte Radio-Feature, die nur deshalb auf ihre 25 Minuten Länge kommt, weil der Autor ständig „Ich“ sagt und irgendwelche (realen oder erdachten) Szenen einbaut, die angeblich ein Feature ausmachen – statt „Die Kinderärztin Dr. Musterfrau setzt sich für Impfungen ein, denn…“ heißt es dann: „Impfungen werden heute oft kritisiert. Ich möchte wissen, wie Experten zu diesem Thema stehen. Im Internet stoße ich auf die Kinderärztin Margitta Musterfrau, die sich schon oft und kompetent zu sogenannten Impfskeptikern geäußert hat. Sie lebt in Berlin. Ich verabrede mich mit ihr an einem Dienstagnachmittag in einem Café im Prenzlauer Berg, ganz in der Nähe ihrer Praxis. Ich bin etwas zu früh dran und habe bereits einen Capuccino vor mir stehen, als Dr. Musterfrau eintritt. Sie ist eine adrett gekleidete Mitt-Fünfzigerin. Ihre randlose Brille beschlägt, denn es ist ein kalter Tag. Im Café mit seinem angesagten Schäbigkeits-Charme ist es gut geheizt, aber draußen nieselt Schneeregen herab…“ usw. usf.

Wenn diese Sorte Pseudo-Anschaulichkeit von einem preiswürdigen Stück verlangt wird, dann ist es kein Wunder, dass sich die Leute alles Mögliche aus den Fingern saugen. Bei Café-Szenerien in Berlin mag das egal sein, aber bei Reportagen aus aller Welt wird es hässlich.

Ich musste beim Lesen von Fichtners eigenlobschwangerer Selbstkasteiung übrigens auch an Enzensbergers Spiegel-Kritik von 1957 denken – da steht im Kern alles schon drin: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32092775.html

Fichtner: „[…] er [Relotius] lernt schnell. Er nimmt Hinweise dankbar auf, verarbeitet Verbesserungsvorschläge in perfekter Manier, er setzt um, was Ressortleiter ihm raten, berät sich auch mit Kolleginnen und Kollegen über seine und deren Texte“

Hat Relotius eventuell nur das kleine 1:1 des Spiegels angewendet und es dabei nur übertrieben?

Leo Friedrichs Zitat trifft es auf den Punkt. Halt der Traum-Redakteur. Und dann hat er noch dieses „Gespür“ für „Geschichten“. Was nichts anderes bedeuted, als dass man das Handwerk für den ganz großen Journalismus vergessen kann. Die Preis-Reportage kann man oder halt nicht. Das ist gottgegeben.

Lustig übrigens, dass 2011 Rene Pfister den Nannen-Preis für die Reportage zu Seehofer bekam, obwohl er den Keller mit der Modelleisenbahn von Crazy Horst nie gesehen hatte. Wurde aber von der Chefredaktion verteidigt als man ihm den Preis wieder wegnehmen wollte, denn es gebe “ keinen hinreichenden Grund, die überzeugende Leistung des Autors zu schmälern“.

Vielleicht saß Claas Relotius damals an der Hamburg School of Media, gebeugt unter dem wochenlangen Trockenbau an der Abschlussarbeit. Der Schreibtisch voller Bücher und Artikel, Dokumente und eine Tasse Kaffee und das alles lässt keinen Platz für die großen Hoffnungen des jungen Journalisten, der immer der beste war. Dann kommt Pfister und Relotius scherzt mit den Komillitonen. Dass die großen Geschichten zu schön sind um wahr zu sein. Aber dann sind sie ja nicht wahr Relo, meinen die anderen. Aber da ist Claas schon in einer anderen Welt.

Ansonsten gilt, was glaube ich Lukas Heinser mal geschrieben hat. Eine Geschichte, die zu schön ist um wahr zu sein. Ist eben nicht wahr.

—

Hier die Reaktion des Spiegel auf die Aberkennung des Nannen-Preis: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/in-eigener-sache-unverstaendnis-ueber-aberkennung-des-egon-erwin-kisch-preises-a-761579.html

Es ist Unfug, das Geschichten-Erzählen jetzt als Problem zu identifizieren. Die Kunst des Reporters liegt doch gerade darin, das Erlebte, Gesehene und Gehörte als Geschichte zu erzählen, damit es gelesen wird und nachempfunden werden kann.

Kein anständiger Reporter zählt die Stufen, wenn er mit einem Mädchen wie Alin in den Keller hinabsteigt. Vielleicht merkt er hinterher beim Schreiben der Geschichte, dass er diese Zahl gern hätte, weil sie so anschaulich ist; vielleicht kann er dann ein zweites Mal allein in den Keller gehen, vielleicht hat er ein Handyfoto vom Keller und von der Treppe, vielleicht kann er jemanden anrufen und nach der Stufenzahl fragen. Hat er all dies nicht, verzichtet er auf die Zahl.

„Er sieht das Problem nur im Material, das Relotius verwendete – und nicht in der Spinnerei und der Überhöhung dieses Handwerks durch Journalisten und ihre Preise.“

Leider wahr.

Ich kann die Kritik von Stefan Niggemeier nicht ganz nachvollziehen.

Am modernen Spiegel habe ich vieles auszusetzen, vor allem den Drang nach Aktualität, der oft zu Lasten der Substanz geht, das Marktschreierische vor allem bei den Titelgeschichten, und die Tendenz, Standardmeinungen des politischen Diskurses nur zu reproduzieren statt sie zu hinterfragen (und sei es nur, um festzustellen, dass die Standardmeinung doch Recht hat.) Ich habe deshalb schon vor fünfzehn Jahren, unter Stefan Aust, mein Spiegel-Abo gekündigt, und bei jedem der vielen CR-Wechsel seitdem auf Besserung gehofft, jedoch vergeblich.

Die Kritik hier von Stefan, so wie ich sie verstehe, lautet, dass die Textgattung, die den Spiegel auszeichnet, Fälschungen befördere, weil sie auf eine stilistisch flotte Schreibe mit spektakulären Inhalten setzt. Nach dieser Logik könnte man aber auch jeden investigativen Journalismus unter Generalverdacht stellen, denn es zeichnet ihn ja gerade aus, spektakuläre Dinge ans Licht zu bringen. Und die reiche Sprache? Guten Journalismus definiert natürlich zuerst einmal der Inhalt, aber wenn man ein größeres Publikum erreichen möchte, ist eine Sprache, die das Lesen zur anregenden Freunde, und nicht für Arbeit macht, nicht das schlechteste.

Natürlich kann man hinterher immer leicht sagen, dass Relotius‘ Geschichten zu gut waren, um wahr zu sein, und wahrscheinlich muss man es. Aber natürlich ist es ein schmaler Grat für ein Medium, seinen Journalisten genügend Freiheiten zu lassen, ihre Geschichten zu entwickeln, andererseits sie auch immer selbstkritisch zu hinterfragen. Der Spiegel macht das mit deiner Dokumentation eigentlich sehr gut, und unterscheidet sich damit auch sehr positiv von anderen politischen Leitnedien; von den Gazetten aus der „True Media“-Allianz ganz zu schweigen. Ich weiß wirklich nicht, was man grundsätzlich anders machen könnte, etwa allen Geschichten noch einmal unabhängig hinterherzurecherchieren? Aber einfach zu sagen, die Textgattung des Spiegel per se sei das Problem, ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen.

Bei all den Medienblogs wäre es mal an der Zeit für ein professionelles Watchblog, dass diese Art von Artikeln, bei denen man Zweifel haben kann, ob das wirklich alles so stattgefunden hat, und davon gibt es reichlich, sozusagen im Stile der Dokumentations-Abteilung des Spiegel, nachrecherchiert bzw. faktencheckt.

Letzten Endes ist es eine Sache des Vertrauens, wie man diese Art des Journalismus als Leser wahrnimmt. Ohne äußere Kontrollinstanz ist das Vertrauen bei mir jetzt erstmal langfristig verloren.

Ist nur ein kleiner Schritt zwischen Schwurbel und Fakt. Beweis: Fichtners Statement. Genau deswegen lese ich den Spiegel nicht mehr. Man kann es Relotius nicht verdenken.

Beim SPIEGEL hat das wirklich nur ein wenig mit der Einzelperson Relotius zu tun. Um das nachzuvollziehen, empfehle ich diese peinliche Lobeshymne auf einen Behördenchef (!) durch den „Chefreporter“ dieses „unabhängigen“ Presseorgans.

Die Dichte, die Leichtigkeit, das Pathos und die Lügen, die ihre Autorität aus ihrer Unglaublichkeit beziehen: alles ist ähnlich vorhanden wie bei Relotius herausgearbeitet. Mein absolutes Lieblingszitat:

„Wir dürfen nichts für unmöglich halten“

Wer das akzeptiert, erliegt einem Topos aus der Gehirnwäsche. Das Unmögliche, lieber Herr Ziercke, lieber Jörg Diehl, sollten wir immer für unmöglich halten. Zumindest, wenn wir bei gesundem Verstand bleiben wollen.

Genau auf den Punkt! Als ich gestern Fichtners Text las, kamen mir die gleichen Gedanken.

Ergänzen würde ich noch: Indem er so ehrgeizig die Erwartungshaltung der älteren und ranghöheren Redakteure übererfüllte, schadete Relotius auch den Kollegen, die weniger produktiv waren, weil sie nur wirklich (mühsam) recherchierte Tatsachen aufschrieben und sich nichts schnell mal aus den Fingern sogen. Es gab ja einen Leistungsträger, der zu beweisen schien, dass eine solche Traum-Performance möglich ist.

Die Verantwortung dafür, dass diese Romane als Reportagen gedruckt wurden, tragen jedoch diejenigen, die sich jetzt ihr eigenes Versagen schönreden, indem sie einen ethisch minderbemittelten Streber verbal hinrichten. Selbstjustiz à la Spiegel: Das Opfer, das Beihilfe zur Tat geleistet hat, schwingt sich zum Richter und Henker auf.

Das Unfassbare ist, dass das alles in einer Zeit passierte, in der die „Lügenpresse“-Geiferer bereits auf solche Angriffsflächen lauerten. Jetzt werden wir anderen „Mainstream“-Journalisten natürlich mit den Spiegel-Kollegen in einen Sack gesteckt. Ich könnte k…

Hier eine gute Aufarbeitung, wie Relotius recherchiert hat. Man hätte Fotos googeln wollen müssen, um zu entdecken, dass das Kraftwerk in dem kleinen Ort in Minnessota keine sechs Türme hat.

Er hat die Trump-Wähler in Minnessota vermutlich so geschildert, wie wir sie uns vorstellen wollten. Das ist das, was die bezahlten Internet-Trolle auch tun.

https://medium.com/@micheleanderson/der-spiegel-journalist-messed-with-the-wrong-small-town-d92f3e0e01a7

Reportagen wurden in den letzten Jahren so gehypt, dass sie mittlerweile oft wie Schablonen wirken. Da ist dieser getragene Ton, da ist diese durch Zahlen, die immer Faktisches simulieren, gefärbte Wahrheitsanspruch, da sind diese auf Wirkung setzenden Beschreibungen und da ist vor allem die Pseudoautorität eines Reportierenden, der angeblich dem Lesenden eine Erfahrung voraus hat. Es sind Texte mit Hybris. Was ist wichtiger, das Thema oder der Autor? (Seltener: die Autorin.)

Ich schreibe eigentlich selbst gerne Reportagen, aber zunehmend langweilen mich die Kriterien, die eine Reportage angeblich erst zu einer Reportage machen. Ich lese Reportagen auch nicht mehr so gerne, steige schnell aus und zwar dann, wenn ich auf den getragenen Ton, die Zahlen, die Fakten simulieren, die auf Wirkung setzenden Beschreibungen und die Pseudoautorität der ReporterInnen stoße. (All das, was ich im schlechtesten Falle dann alles selbst mache.)

Und dass Relotius Karriere bald zuende ist, glaube ich auch nicht. Er kann locker als Romanschreiber auferstehen.

@ Karsten Krogmann:

„Die Kunst des Reporters liegt doch gerade darin, das Erlebte, Gesehene und Gehörte als Geschichte zu erzählen, damit es gelesen wird und nachempfunden werden kann.“

Und genau das ist das Problem: Die Wirklichkeit ist in der Regel eine widersprüchliche und widerspenstige Kiste, die sich nur mit Gewalt in die Form einer runden Erzählung samt Herzschmerz, Katharsis und einer Moral am Schluss pressen lässt. Wenn aber genau das vom Reporter verlangt wird, dann muss er die dürren Fakten halt solange schminken, frisieren und verkleiden, bis der erwünschte Effekt sich einstellt.

Fälschung und Lüge wie bei Relotius dürften dabei selten das Mittel der Wahl sein, eine gewisse Indifferenz gegenüber der Sache gehört aber dazu – also genau das Gegenteil dessen, was das einfühlsam-getragene Reportage-Deutsch suggeriert. Ich finde das klebrig.

Bitter ist auch, das Relotius für mich eigentlich für einen neuen Spiegel stand, für den demütigen Repoprter, der den Außenseitern und ungehörten eine Stimme zu geben schien. Weniger von oben herab oder alles ironisierend.

Back to the Roots?!

Erwin Egon Kisch,der schon das „Babylonische Tagesblatt“ mit Reportagen versorgte.

Leider wurde nur die gefällige bibel`sche Version überliefert…

Nachtrag: Bin gerade auf einen schönen FAZ-Text von 2010 gestoßen, der das Problem des Reportage-Wesens auf den Punkt bringt:

http://www.reporter-forum.de/fileadmin/pdf/Diverse_andere_Texte/Die_Verniedlichung_der_Welt.pdf

Darin heißt es: „Das Gelingen [einer Reportage] ist gewissermaßen auch ein ethisches Problem – es fordert eine fast schon asketische moralische Strenge gegenüber all den Versuchungen, mit den Mitteln der Sprache zu blenden, zu bluffen, zu tricksen. Gegen die Versuchungen des Bescheidwissens, des Allesdurchschauens, des Alleserklärenkönnens.“ So ist das.

Dass bei Relotius die Probleme noch mal anders liegen, zeigt folgender Artikel auf medium.com, geschrieben von zwei gar nicht klischeehaften Leuten aus Fergus Falls, der von Relotius angeblich porträtierten, tatsächlich verleumdeten Kleinstadt in Minnesota:

https://medium.com/@micheleanderson/der-spiegel-journalist-messed-with-the-wrong-small-town-d92f3e0e01a7

@ Kritischer Kritiker:

Aber warum „dürre Fakten“? Eine gute Reportage braucht mehr Fakten als jeder andere journalistische Text. Es ärgert mich, dass in der Relotius-Diskussion „Reportage“ zunehmend mit „Fiktion“ übersetzt wird, mindestens aber als Recherche-Leichtgewicht gesehen wird, bei dem Sprache immer vor Inhalt zu stehen scheint. Lügen, übertreiben, ausschmücken kann auch der Autor einer Nachricht. Warum sollte ein Journalist, der seinen Beruf ernst nimmt, so etwas tun?

Sind 15 Stufen ein „Beweis“ für Authentizität? Nein. Macht es, dass ich die Geschichte besser nachempfinden kann? Schon eher. Will ich, dass ich eine Geschichte besser nachempfinden kann, oder will ich, dass die relevanten Infos da stehen? Im Zweifel eher letzteres.

Ein Grund mehr, gegen die Erwähnung von Zöpfen und Röcken zu sein.

Und ich glaube schon, dass das nicht der einzige Fall ist. Bei den dreisteren Fälschungen hätten stichprobenhafte Kontrollen ja geholfen, aber solche Sachen wie „15 Stufen hat die Treppe“? Wenn man lernt, dass exakte Zahlen wichtig sind, dann zählt man vllt. wirklich die Stufen. Oder man hat einen Zahlentick. Soll der Redakteur dann nachfragen: „Wirklich 15? Ganz schön tief für einen Keller.“ Oder in die Türkei fliegen und nachzählen?

@ Karsten Krogmann:

Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich gibt es tolle Reportagen, die sauber recherchiert sind, weder übertreiben noch dazudichten, und trotzdem eine spannende Geschichte erzählen. Ein Lügenbold wie Relotius ist sicher selten. Mir ging es um etwas anderes: Das Genre hat sich in Richtung der Formel Ergreifende Geschichte + Moralische Botschaft = Edelfeder-Niveau entwickelt, und das macht es anfällig für Bullshit. Statt Geschichten aufzuzeichnen, die das Leben schrieb, wird das Leben manchmal solange beackert, bis es wie eine Geschichte klingt.

Bei schlechten Reportagen scheinen mir Botschaft und (grober) Erzählbogen festzustehen, bevor die Recherche überhaupt begonnen hat, und das prägt natürlich die Ergebnisse: Damit alles passt, werden Fakten selektiv gesammelt; Details danach ausgewählt, ob man sie symbolisch aufladen kann; Protagonisten küchenpsychologisch analysiert, etc. Jeder Gesichtsausdruck, jeder Gegenstand und jede Gewohnheit werden so in Szene gesetzt, dass sie im Sinne der Botschaft Bedeutung erlangen. Wenn jemand in so einer Reportage z.B. eine Tasse Kaffee trinkt, dann nicht, weil er Durst hat, sondern „um noch durchzuhalten, weitere drei Stunden, bis die Schicht endlich vorbei, endlich Feierabend ist.“ Das ist Kitsch.

Entlarvend finde ich Fichtners Äußerungen zur Fergus-Falls-„Reportage“: Fichtner schreibt, Relotius habe „Amerikaner vom Land“ kennenlernen und über sie berichten sollen. Dies habe nicht funktioniert, also hätte Relotius abbrechen müssen. Aber was, bitte, hat denn da nicht funktioniert? Relotius hat durchaus Leute kennengelernt und mit ihnen geredet, leider entsprachen sie nicht dem Klischee. Natürlich hätte er trotzdem eine Reportage schreiben können. Nur die Geschichte über die strunzdummen Rednecks, die er geplant hatte (und die der Spiegel haben wollte), die hätte diese Reportage nicht hergegeben.

Relotius erfindet Fakten, damit die Geschichte passt – das ist die Ausnahme. Echte Fakten so zu auszuwählen und zurechtzubiegen, dass sie einem vorher erstellten Drehbuch entsprechen – das kommt öfter vor.

Danke für den Beitrag Nr. 3, kritischer Kritiker;

Ich mußte nicht „…an Enzensbergers Spiegel-Kritik von 1957 denken“ – denn zu diesem Thema hat sich schon Kurt Tucholsky ca. 1928 ziemlich genervt geäußert (Quelle müßte ich mal suchen…)

@Tommix #9: „Bei all den Medienblogs wäre es mal an der Zeit für ein professionelles Watchblog“.

Beim ‚Bildblog‘ kommen Reportagen mittlerweile nur noch in „6 vor 9“ als Empfehlung vor, so lange sie nicht von der ‚Bild‘ stammen. Das war auch mal anders.

So rechtfertigt sich der „Der Spiegel“ (Steffen Klusmann & Dirk Kurbjuweit): „Claas Relotius hatte offenbar das Gefühl, unseren Erwartungen nicht gerecht werden zu können mit guten und sehr guten Geschichten. Sie mussten exzellent sein. Wir haben ihm diesen Eindruck nie vermittelt, waren aber natürlich stolz über die enorme Resonanz auf seine Geschichten und über die vielen Preise, die er gewonnen hat. Ihm machte das Druck, seine Erfolge zu wiederholen, den nächsten Preis zu gewinnen. Er glaubte offenbar, dies nur über Fälschungen zu schaffen.“

DAS wäre indes eine ehrliche, eine selbstreflektierende Kritik in eigener Sache gewesen:

„Claas Relotius hatte offenbar das Gefühl, die Erwartungen unser Chefredaktion voll und ganz gerecht werden zu können mit politisch korrekten, linkspopulistischen Fake-Geschichten. Sie mussten obligatorisch einen rot-grünen Bias haben und alle Ressentiments unser engstirnig und spießig gewordenen, kapitalismusfeindlichen und antiamerikanischen Leserschaft immer und immer wieder bestätigen, nur dann waren wir beim „Der Spiegel“ rundum zufrieden und glücklich. Wir machten ihm Druck seine Erfolge, die auf das Schüren und Bestätigen von Vorurteilen und dem Protegieren von Selbstgefälligkeit und Denkfaulheit beruhen, zu wiederholen, um so unsere sinkende Auflage zu erhöhen. Er wusste offenbar, dass wir deshalb beide Augen zudrückten.“

Nebenbei bemerkt: Ein Ideologe erzählt, schreibt und berichtet nicht was „ist“ noch was sein „könnte“ sondern er erzählt, schreibt und berichtet was sein „sollte“. SOLLTE !!! So auch der Herr Relotius. Siehe auch seine erfundene Reportage über die „typischen“ Trump-Wähler in der US-Kleinstadt Fergus Falls, die so wundersam exakt in das Bild passen, das sich offenbar die noch verbliebenen, treuen Leser des Spiegel von den rualen Bewohnern der „Fly over“-Staaten der USA machen. Wäre er bei der Wahrheit geblieben, was hätte er nach seinen angeblich wochenlangen Recherchen anschließend über den Atlantik ins mächtige „Spiegel“-Schiff am Hamburger Hafen funken sollen? Etwa: „Pip..Pip..Pip..Pip..Tut mir leid. Nichts spektakuläres oder unsere Vorstellungen bestätigendes zu melden. Alle Klischees und Stereotype, die in Deutschland über Trump-Anhänger im ländlichen Mittleren Westen der USA verbreitet werden, treffen samt und sonders nicht zu. Mission failed. Die Realität ist hier so vielschichtig und differenziert, dass sie zu schildern viel zu langweilig und als Munition im Kampf gegen Rechtspopulisten nicht zu gebrauchen ist. Viele liebe Grüße, euer Claas Relotius.“ Ich meine, allen Ernstes jetzt?

Irgendwelche Einwände, Herr Niggemeier, liebe MitkommentatorInnen? Nur zu.

Bewundernswert wie Sie es schaffen, frei von Klischees, Vorurteilen und Verallgemeinerungen Klischees, Vorurteile und Verallgemeinerungen anzuprangern.

Ich drücke mal die Hoffnung aus, dass die üblichen Verdächtigen der Versuchung widerstehen, auf #24 zu antworten, und ihn stattdessen einfach ignorieren. Das ist im Übrigen eine wirklich interessante Diskussion, auf Grundlage des mE wohl bisher besten Textes zum Thema.

Gerade lese ich meine regionale Tageszeitung aus der Funke-Mediengruppe zum Frühstück. Und siehe da: Auch die beziehen sich auf „Übermedien“ im Fall „Spiegel“-Relotius. Niggemeier Co. haben Einfluss in der Medienbranche.

#21 Kritiker

Mit dem Hinweis, die Fergus-Falls-Reportage hätte keineswegs „nicht funktioniert“, sondern nur nicht so, wie es das Klischee wollte, sprechen Sie mE einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist genau das, was die moderne Medienkritik mit Narrativen bezeichnet, die, einmal etabliert, von vielen Journalisten (nicht: den meisten) bewusst oder unbewusst reproduziert werden, weil man antizipiert, was die Erwartungen sind, oder sich mangels eigener vertiefter Sachkenntnis einfach am Narrativ orientiert, oder es für richtig hält, usw.

Das Genre der Reportage in seiner modernen Form bietet eine Fülle systemischer Anreize, die Geschichte von vorne herein anhand solcher Vorannahmen einzurahmen, denn welche Fakten ich wie in eine Geschichte einfließen lasse, ist deutlich stärker subjektiviert, als wenn man sich an den Kriterien einer Nachricht zu orientieren hätte.

„Narrativ“ ist doch eigentlich schon fast ein Hasswort, oder?

Trotz seiner bescheiden-unbescheidener „Selbst“-Kritik, ich unterstelle doch, dass Fichtner auch eine Reportage über überhaupt nicht flüchtlingsfeindliche US-Amerikaner genommen hätte.

Oder, mal ganz was verrücktes, mal unterstellt, dass es bei 240 Mio. US-Bürgern für jedes Klischee ein paar „Beleg-Exemplare“ und ein paar „Gegenbeispiele“ gibt, könnte man die Gegensätze gegenüberstellen, Vergleiche ziehen, Gründe darstellen, Argumente aufführen und „trotzdem“ eine spannende Geschichte erzählen. Durchbrochene Klischees sind quasi automatisch spannender als bestätigte.

Soll heißen, die Erwartungshaltung, die Relotius so übereifrig bedienen „musste“, war wohl eher auf die Form als auf den Inhalt bezogen.

Am 06.12.18 habe ich an den SPIEGEL zum Artikel in Nr. 49 „Was der Erde droht und was wir tun können. Der Plan gegen die Klimakatastrophe“ geschrieben:

Sehr geehrte Damen und Herren,

da taucht der fatale Begriff „Klimakatastrophe“ beim SPIEGEL also wieder auf, drei Jahrzehnte nach dem unsäglichen Titelbild mit dem im Wasser versinkenden Kölner Dom. Nicht einmal die Grünen verwenden diesen Begriff mehr, sie sprechen inzwischen von der „Klimakrise“. Denn es gibt kein katastrophales Klima – selbst ein Wüstenklima ist keine Katastrophe, sondern in bestimmten Regionen ganz normal. Angst und Panik zu verbreiten gehört zum Handwerkszeug der linksgrünen Kampfpresse, und Sie setzen sich mit Ihrer letzten Ausgabe mal wieder an die Spitze. Dabei ist jedes Mittel aus der Abteilung Agitprop Recht, mit Halbwahrheiten und Fotomontagen von den unter Wasser stehenden Städten New York, Miami, Osaka und London. Aus dem Text wird dann klar, dass das vielleicht erst im einem halben Jahrtausend so sein könnte. Will man sich vorstellen, wie diese Plätze dann aussehen werden, dann möge man mit dem Zustand vor 500 Jahren vergleichen.

Im Artikel „Nass“ haben Sie es vermieden, den tatsächlichen Anstieg des Meeresspiegels exakt zu beschreiben, mit Ausnahme einer Passage, wo Herr Rahmstorf erklärt, dass das Meer in den vergangenen 100 Jahren um 20 cm gestiegen ist. In dieser Größenordnung steigt es aber bereits stetig seit der letzten Eiszeit. Somit besteht keinerlei Zusammenhang mit der Zunahme der sog Treibhausgase, und die Annahme von „Kipp-Punkten“ ist reine Spekulation. Die Computer in Potsdam und anderswo geben nämlich nur das wieder, was man vorher in sie hineinprogrammiert hat, und da kann man viel manipulieren. Die Ursachen für den Anstieg sind vielfältig, beispielsweise werden von den Flüssen jährlich Abermilliarden Tonnen bzw. Kubikmeter Sedimente ins Meer gespült. Es ist doch klar, dass dieser immerwährende Materialeintrag am Anstieg der Meere beteiligt ist. Ihre journalistische Sorgfaltspflicht wäre es gewesen, auch andere Meinungen wiederzugeben, wie etwa die der Internationalen Union zur Meeresspiegelveränderung und Küstenentwicklung (Inqua) um den schwedischen Wissenschaftler Nils Axel Möller, derzufolge es keinerlei Anzeichen für eine Beschleunigung des Ansteigens des Meeresspiegels gibt.

Bei all diesen Fake-News stellt sich die Frage, ob nicht die anrührende Geschichte vom Südseeinsulaner Ioane Teitiota frei erfunden ist. Jedenfalls haben ernsthafte Nachprüfungen von Berichten über im Meer versinkende Inseln meist ganz andere, an Ort und Stelle hausgemachte Ursachen für versalzte Brunnen und welkende Plantagen ergeben. Es ist wenig glaubhaft, dass eine Hebung des Meeresspiegels um 20 cm in 100 Jahren der Grund für die Kalamitäten eines Ioane Teitiota sein sollte. So spielt es keine Rolle, dass Sie kein Foto dieses Insulaners bringen, denn auch ein solches könnte Ihrer Abteilung für Fotomontagen entstammen.

Ein Nachrichtenmagazin hat den Anspruch auf Seriosität verwirkt, wenn an die Stelle der Information die Agitation tritt. Wir sind nicht mehr bereit, 250 € im Jahr zu bezahlen, um uns dafür auch noch nudgen zu lassen. Deswegen kündigen wir den Bezug des SPIEGEL mit Wirkung zum 31.12.2018.

Mit freundlichen Grüßen

G. Wolf

Im Hamburger Volo-Kurs des Sommers 2014 wurde uns allen das intensive, emotionale Storytelling ans Herz gelegt. Schließlich verkaufen sich im Wettbewerb der Freien vor allem Texte mit „Bumms“. Eine heftige Debatte um das Geschichtenerzählen entbrannte seinerzeits im Kurs. Dabei war die Fraktion der Storyteller – teils wirklich talentierte Leute – eindeutig in der Mehrheit.

Ich lehnte diesen thesengetriebenen Journalismus damals ab und lehne ihn auch heute noch ab. Was heute beim SPON und einigen anderen als Nachricht durchgeht, hätte es zu der Zeit, als ich die Nachrichten betreuen durfte, nie durch die Redigatur geschafft. Denn es handelt sich größtenteils um eine Mischung aus Kommentar und Meldung.

Eigentlich sollte das jetzt als Gelegenheit dienen, die Branche aufzuwecken. Für manchen Kollegen sicherlich eine 180-Grad-Wende, die dafür nötig wäre.

Ich werfe mal den Link zum „Sagen was ist“-Podcast hier rein, in der Herr Fichtner alles verstanden hat, sodass man sich fragt, ob er wohl seine Rekonstruktion inzwischen bedauert oder aber Selbst- und Fremdbild einfach extrem auseinander klafft…

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/spiegel-podcast-sagen-was-ist-zum-fall-claas-relotius-a-1244897.html

So ab Minute 21.

@ Inga (#32)

Wenn Fichtner schafft, was er im Podcast verspricht – nämlich z.B. dem Spiegel seine szenischen Einstiege auszutreiben –, dann ziehe ich meine Schiebermütze vor ihm. Anscheinend stört man sich inzwischen selbst an Texten, die nicht über türkische Politik berichten können, „ohne dass man vorher einen kleinen Angestellten braucht, der im Friseursalon von Erdogan die Haare zusammenfegt.“ Gut so.

@ Mycroft (#29)

„Durchbrochene Klischees sind quasi automatisch spannender als bestätigte. “

Sehe ich ähnlich, Relotius anscheinend nicht. Denn nach allem, was man jetzt über Fergus Falls lesen kann, hätte es ihm an Stoff nicht gemangelt: Eine linke junge Frau, die aus der Metropole Portland in ein konservatives Kaff zog, um dort Kunstaustellungen zu organisieren; ein Bürgermeister, der nebenbei eine Craftbeer-Brauerei betreibt; ein Theater, in dem auch Konzerte stattfinden, etc. pp. Nichts davon im Text.

Eine ganze Welt an Brüchen hat sich ihm aufgetan, aber Relotius hat sie ignoriert. Er hat nur das aufgeschrieben, was er vorher in die Stadt hineingelegt hat: „…unter Menschen, die Sonntags für Trump beten.“ Warum hätte er das tun soll, wenn nicht, um Erwartungen zu bedienen – seien es seine eigenen oder die unausgesprochenen der Redaktion?

@Kritischer Kritiker: Absolut! Wobei es ihm ja schon bei der berühmten „Rekonstruktion“ nicht so richtig glücken wollte… Aber vielleicht wird das ja noch.

Guten Abend. Ist von meinerseite aus etwas fehlerhaft, oder bricht der Text in der Tat nach folgendem Absatz ab:

„Diese Tatsache statt der Überhöhung wäre aber wohl zu schnöde gewesen für den Einstieg in Fichtners zigtausend Zeichen lange angebliche „Rekonstruktion in eigener Sache“, die vor allem eine Abrechnung mit dem …“

Da dürfte doch eigentlich noch mehr kommen, oder?

Ich glaube, was ein ziemlich guter Hinweis auf die Person Relotius sein könnte, ist die Aussage, die er nach Fichtner ihm im Podcast zuschreibt, er habe sich gar nicht so sehr unter Druck gesetzt efühlt, tolle Geschichten abzuliefern, sondern es sei ihm vor allem um die Kontrolle gegangen. Dass er eben nicht berichten wollte, was ist, sondern Wirklichkeit selbst gestalten. Dafür würde auch sprechen, dass er offenbar gar nicht recherchiert hat, gar nicht mit den Menschen reden wollte, sondern stattdessen nach schönen Bildern für _seine_ Story gesucht hat, wie die Leute in Fergus Falls berichten.

@Nihilokrat: Da sitzt ungefähr die Paywall, die Sie aber natürlich sehen sollten. Haben Sie irgendwelche Skripte im Browser ausgeschaltet?

@Stefan Niggemeier: Vielen Dank, darauf hätte ich natürlich auch selbst kommen sollen – für den Privacy Badger war Steady ein gefundener Pott Honig. Jetzt steht dem Lesen nichts mehr im Wege.

Danke für die rasche Antwort und ein schönes Wochenende!

Wer sich für Journalismus und Medien interessiert, kommt an „Übermedien“ von Herrn Niggemeier & Co. nicht vorbei.

Die paar Euro im Monat sind es mir wert.

Mein Kommentar im SPON-Forum (nicht veröffentlicht zurzeit):

Die „richtige“ Meinung rechtfertigt jedes Mittel

Wie tief und manipulierend sich die Order de Mufti des ehemals zurecht stolzen Spiegel-Hauses wie ein Krebsgeschwür durch wirklich jeden Artikel zieht, habe ich schon vor vielen Jahren bemerkt und mich abgewandt. Zum Glück wurde meine Lebenszeit nicht von diesen unsäglichen Lügengeschichten verseucht, zigtausende haben diese widerliche Propaganda aber für bare Münze genommen.

Schande über diese zutiefst schäbige Verunglimpfung Anders-Denkender und der genussvollen Vertiefung der Gräben in unserer Gesellschaft.

Ich bin mir sicher, daß ihr Blatt nichts dazulernen wird.

#29 Mycroft

„Durchbrochene Klischees sind quasi automatisch spannender als bestätigte.“

Das würde ich unterschreiben, aber wird aus einem gebrochenen Klischee deshalb auch die bessere Reportage im Sinne der derzeitigen Definition? Mit dem gesellschaftlichen Kaleidoskop, das sich Relotius in Fergus Falls geboten hat, können Sie keine Geschichte mehr verdichten (höchstens die, wie irreführend Klischees über Menschengruppen sein können), sondern im Gegenteil nur durchlöchern und im besten Fall zu einem weit komplexeren und weniger dichten Bild neu zusammensetzen.

Letzteres ist mE der bessere Journalismus (wenn ersteres überhaupt Journalismus im engeren Sinne ist), aber unsere Kritik ist ja gerade, dass die systemischen Anreize das anders sehen und schöne, dichte Geschichten belohnen.

Was mich an dem Artikel von Ullrich Fichtner vor allem irritiert, ist das dauernde Einstreuen von Fettdruck. In manchen Absätzen ist die Hälfte des Textes fett gedruckt, in anderen kommt Fettdruck immer wieder mal vor.

So einen dauernden Wechsel zwischen Standard- und Fettdruck kenne ich sonst nur von den knappen Kommentaren auf der zweiten Seite der Bild-Zeitung.

Was soll dieses Einstreuen von Fettdruck in einem längeren Prosatext im Spiegel? Soll der eilige Leser den Artikel nur schnell überfliegen und lediglich die fettgedruckten Wörter lesen? Dazu ergeben die fettgedruckten Wörter für sich alleine aber zu wenig Sinn. Es ist mir rätselhaft. Was steckt dahinter?

Ist irgendwo die Frage beantwortet worden, warum die Wahl überhaupt auf Fergus Falls fiel? Ich frage, weil ich aus meiner journalistischen Vergangenheit weiß, wie schwierig es ist, ganz Städte oder Orte zu „Protagonisten“ einer Story zu machen. Sie bestehen aus sehr unterschiedlichen Personen und Institutionen, die sich kaum alle in eine Schablone quetschen lassen. Mir persönlich ist das nie zufriedenstellend gelungen, auch wenn es gelegentlich von mir verlangt wurde.

Natürlich gibt es viele echte „Geschichten“, die man erzählen kann – auch zur US-Wahl. Aber diese findet man sicherlich leichter über eine ausführliche Vorab-Recherche per Internet, Social Media und Telefon als durch eine Reise „auf gut Glück“ (wenn es so gelaufen ist) und die Hoffnung, dass man vor Ort einfach seine Vorurteile bestätigt findet.

@Mel: Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das korrekt ist, aber den Text selbst erklärt das so: „bei zehn Präsidentschaftswahlen in Folge, stimmten die Bewohner von Fergus Falls für einen Kandidaten der Demokraten. Bei der letzten Wahl, im vergangenen November, wählten sie Donald Trump“.

Das, was SN und einige Kommentatoren hier relativ wertungsfrei „verdichten“ und „szenischer Einstieg“ nennen, habe ich für mich persönlich schon vor sehr langer Zeit mit „unnötig bedeutungsschwangeres, selbstgerechtes Schwadronieren“ konnotiert. Genau so, wie es Kritischer Denker in #21 beschrieben hat, mit Kaffee und Küchenpsychologie und dem zwanghaften Hineinpressen jedes kleinsten Details in „die Geschichte“.

Ich fand das schon immer unerträglich und habe solche „Stücke“ genau deswegen lange nicht mehr gelesen. Mir unverständlich, wie das jemals als Qualitätsmerkmal gelten konnte.

Insofern spricht mir dieser Artikel aus tiefster Seele.

@Überfall, Kritischer Kritiker: Das geht mir ganz genau so. Schwülstig und selbstverliebt finde ich sowas. Überhaupt, so unnötige Dramatisierungen wie Cliffhänger innerhalb des Textes, nervtötend. Da rolle ich innerlich mit den Augen oder hör gleich auf weiterzulesen.

@Dominik: Diesen Satz hatte ich – zugegebenermaßen – überlesen. Dass aber Hochburgen bestimmter Parteien manchmal überraschend anders wählen, ist wohl nichts Neues und geschieht auch in Deutschland immer wieder. Für Politikwissenschaftler ist das sicherlich ein interessantes Thema, aber ich bezweifle, dass man daraus ohne weiteres eine kohärente „Geschichte“ stricken kann. Der Medium-Post der beiden Einwohner von Fergus Falls lässt ja vermuten, dass sich die politische Grundhaltung im Ort gar nicht so sehr gewandelt hat. Wahrscheinlich war es eine reine Protestwahl – die aber natürlich kaum geeignet ist, ein irgendwie geartetes landesweites „Phänomen Trump“ zu erklären.

Vor einigen Jahren war ich selbst eine der ProtagonistInnen einer Reportage einer Journalistin. Als der Artikel erschien, wunderte ich mich schon über so viele (meist) Nebensächlichkeiten, die falsch waren. Damals dachte ich, würde ich alles, was nicht genau so war, mit Textmarker färben, wäre wahrscheinlich die Hälfte des Textes bunt. Es sollte auch eine Radiosendung dazu geben, dafür wurden von der Journalistin hin und wieder auch „Atmo“-Aufnahmen gemacht, die mir teilweise auch unpassend vorkamen. Außerdem gab es oft Suggestivfragen oder Fragen wurden wiederholt bis das Gegenüber etwas scheinbar erwünschtes antwortete. Nach Erscheinen des ersten Textes entschied ich, nicht weiter für sie zur Verfügung zu stehen, weder für die Radiosendung noch für eine Fortführung der Geschichte.. Und bin skeptischer geworden beim Lesen solcher Geschichten, Denke kleine Verdrehungen sind weit verbreitet, nur in meinem Fall habe ich bis heute nicht verstanden, warum dies nötig schien.. Vielleicht war der Text (zumindest im Kopf) schon halb fertig?!

@53:

Das wohl die Problematik, wenn Journalisten sich in Gedanken die Geschichte schon vollständig zusammengesponnen haben, und jetzt nur noch die Bestätigung durch die Realität haben möchten.

Ich erinnere mich da eine Erzählung von Helene von bdsm.at, die habe ich tatsächlich bei archive.org noch wiedergefunden:

https://web.archive.org/web/20050112133606/http://www.bdsm.at:80/helene/Diverses/Presseimpressionen.htm

Da hat eine Journalistin sich doch so schön überlegt, was sie schreiben will – so rein in ihrer blühenden Phantasie. Und dann ist die Realität plötzlich doch nicht so schlimm und aufregend, wie sie sich das in ihren Träumen ausgemalt hat, sondern total harmlos und banal.

Offenbar gewinnt im Zweifel der (zumindest gedanklich) bereits ausformulierte Artikel gegenüber der im widersprechenden Realität.

@54 Der Link funktioniert leider nicht.

Das viele Journalisten selbst von renommierten (im konkreten Fall öffentlich-rechtlichen) Medien gerne Kontakte nur zum Zusammensammeln von nebensächlichen Eindrücken zur Bestätigung eines möglichst kruden, vorgefassten Bilds verwenden habe ich schon in den 90ern als Mitveranstalter von Szenetreffen einer größeren Jugend/junge Erwachsenen Szene (LARP) erfahren „dürfen“. Anfragen gab es oft und mit größten Versprechungen, herausgekommen ist in der Regel „cringe-worthy“ Scheiß (Entschuldigt mein Deutsch). Ich glaube es gibt bis heute keinen Bericht der nicht früher oder später ins völlig abstruse, im Zweifel billig-küchentisch-psychologische Klischeezerrbilder malen abdriftet.

Mein „Lernsatz“: Wenn Journalismus schon in solchen, weltgeschichtlich mehr als irrelevanten Lebensbereichen nicht funktioniert, wie geht es dann wohl bei wirklich bedeutsamen Themen mit echtem Rechercheaufwand zu? Ein Wochenende an den Nürburgring oder nach Siegen fahren war ja Peanuts.

Zumindest teilweise ist es wohl selbst im Spiegel genau so gelaufen, Zerrbild fassen und Details (falsch) recherchieren, um das Bild dichter zu zeichnen. Kochen eben alle mit Wasser.

Man kann das, was Relotius getan hat, erst wirklich hinreichend würdigen, wenn man mal den Betroffenen zuhört (siehe der medium-Link weiter oben). Er fährt dort hin, macht Fotos von Menschen, mit denen er kein Wort redet, und setzt dann komplett erfundene Geschichten über sie in die Welt. Die Menschen aus Fergus Falls waren lediglich Staffage für seine „Story“, die auf dem Hinflug schon feststand. Ein Kolonialherr auf Fotosafari, aus gottgleicher Perspektive auf seine Ureinwohner herabschauend.

Der wirkliche Skandal ist aber, dass man mit dieser abstrusen Mischung aus Pathos, Kitsch, Klischee und Skrupellosigkeit dann auch noch Preise gewinnen kann. Gute Nacht, Journalismus. Damit darf sich dann auch der Kollege Fichtner angesprochen fühlen, der jetzt so emsig seine Hände in Unschuld wäscht. Als ob er selber nicht vorher genauso auf diese fabrizierten Stories abgefahren wäre.

@58

Die Jurys dürften ihre Lektion gelernt haben.

Der Fall Relotius bietet zweiffellos Stoff für ein Kino-Drama. Dessen Sujet ist aber ein klassisches und sehr menschliches: Vertrauen und dessen Missbrauch. Mit unserer Branche hat das nur in zweiter Linie etwas zu tun.

Soziale Systeme wie eine Belegschaft im Allgemeinen und eine Redaktion im Besonderen funktionieren nun mal auf der Basis von Vertrauen und dem, was wir überheblicherweise Menschenkenntnis nennen. Es gibt Menschen, die sich Vertrauen erschleichen und auch diejenigen auszutricksen verstehen, die sich auf ihre Menschenkenntnis etwas einbilden. Man kann natürlich einen auf Lenin machen (Kontrolle ist besser) oder gleich das Grundmisstrauen der Krypto-Anarchisten zum Lebensmotto erheben (im Bitcoinschen Konzept der „trustless systems“ vertraut man nur der Blockchain, aber niemals einer Person). Aber das wäre ein trauriges Arbeiten.

Vielleicht finden wir doch einen Mittelweg und entwickeln ein besseres Gespür für die Blender. Natürlich bleibt dann immer noch das Whistleblower-Problem: Genießt derjenige, der den Fall aufdeckt, mindestens die gleiche Glaubwürdigkeit wie der Übertäter, oder hält man ihn für einen Intriganten bzw. Neider?

Nicht immer liegt der Fall so klar wie bei dem Plagiator, den ich einst als externer Redakteur erwischt habe. Da mich sein Manuskript zu einem IT-Thema stutzig gemacht hatte, filzte ich das Archiv nach Beiträgen zu diesem Thema und stieß auf den Text einer bekannten Silicon-Valley-Korrespondentin, in dem er sich hemmungslos bedient hatte (die Kollegin arbeitete für ein anderes Objekt desselben Verlags). Aufgrund dieser nachgewiesenen Abschreiberei beendete mein Auftraggeber die Zusammenarbeit mit dem Autor mit sofortiger Wirkung.

Natürlich hätte ich mir den Wilderer auch unter der Hand vorknöpfen und ihm sagen können: „Das machst Du nicht noch mal! Morgen Abend habe ich einen sauberen Text von Dir.“ Damit hätte ich mich aber illoyal gegenüber meinem Auftraggeber verhalten und wie ein Komplize gefühlt. Und nüchtern betrachtet hatte der PlagiAutor ja nicht nur unseren Auftraggeber zu verarschen versucht, sondern auch mich, den Redakteur, dem er einen Text untergeschoben hatte, von dem wesentliche Teile nicht auf seinem Mist gewachsen waren. Der Kupferstecher wurde freilich, wie damals üblich, geräuschlos abserviert und konnte sein Wesen daher noch woanders treiben.

Ein gemeinsamer Weggefährte – selbst über jeden Zweifel erhaben – glaubte allerdings lieber dem Abschreiber als mir. Er war überzeugt: „Der XYZ macht so etwas nicht.“ Seither weiß ich: Wer unsauber arbeitende Kollegen entlarvt, die in der Branche etabliert sind, setzt durchaus Freundschaften (und im Prinzip auch Aufträge) aufs Spiel. Denn der gemeinsame Freund/Ex-Kollege war ja Redakteur und damit potenzieller Kunde. In einer Szene, in der jeder jeden kennt, verstehe ich deshalb gut, wenn Kollegen Hemmungen haben, bei einem Foulspiel in die Trillerpfeife zu pusten.

Bitte im zweiten Satz von @59 noch den Zweiffelturm reparieren! Danke! ;-)

@55

Was bedeutet „funktioniert leider nicht“ konkret? Welcher Inhalt bzw. welche Fehlermeldung erscheint nach Anklicken des Links? Was steht nach dem Anklicken des Links in der Adresszeile des Browsers? Lassen sich andere Webseiten von achive.org anzeigen?

@61

Firefox: „Hrm. The Wayback Machine has not archived that URL.“

Safari: „Safari kann die Seite nicht öffnen. Fehler: Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Protokollfehler. (NSPOSIXErrorDomain:100)“

Habe gerade Chrome ausprobiert. Damit geht`s. Seltsam.