Das Buch

Dirk Koch:

Der ambulante Schlachthof oder Wie man Politiker wieder das Fürchten lehrt.

Die letzten Geheimnisse der Bundesrepublik.

Westend, 18,90 Euro.

Dirk Koch leitete von 1973 bis 1997 das Hauptstadtbüro des „Spiegel“ in Bonn. 1981 deckte er die Flick-Spendenaffäre auf. In seinem Buch „Der ambulante Schlachthof“ erzählt er viele Anekdoten aus seinem Journalistenleben, Geschichten von konspirativen Treffen, aufregenden Recherchen, folgenschweren Enthüllungen und fast immer: exzessivem Alkoholkonsum. Sie lesen sich wie aus einer fernen Zeit, und Koch fragt, ob der gegenwärtige „Niedergang des Gewerbes“ nicht auch damit zu tun hat, dass die Journalisten einfach nicht genug Interessantes herauskriegen und veröffentlichen.

„Der Nähkasten ist voller Geschichten hinter den Geschichten“, schreibt er. „Es geht um – zeitlose – Beispiele, wie es zuging und zugeht im Gewerbe der politischen Journalisten.“

Eines davon mit besonderer aktueller Relevanz angesichts der Diskussionen über die Rolle des Journalismus ist das folgende Kapitel, das wir mit freundlicher Genehmigung des Verlages hier veröffentlichen.

Der legendäre Fernsehmann Hanns Joachim Friedrichs hat einen Lehrsatz aufgestellt. „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.“ Der Satz wird oft und gerne in Journalistenschulen und Reporterlehrbüchern zitiert. Der Spruch macht auch dadurch nicht mehr Sinn. Was heißt denn, „sich gemein machen“? Wer engagiert für Frieden, für Abrüstung, für Gleichberechtigung, für Klimaschutz, gegen Armut, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Kinderpornographie, gegen Turbokapitalismus schreibt und filmt, selbstverständlich mit Argumenten und Gegenargumenten, macht er sich dann gemein? Warum sollte er sich nicht mit einer Sache gemein machen, wenn er sie für gut hält und dies auch mitteilt? Ist es schlechter Journalismus, wenn im Interesse eines übergeordneten Zieles über etwas, zum Beispiel den Vorfall von Beiseförth, nicht berichtet wird? Nein.

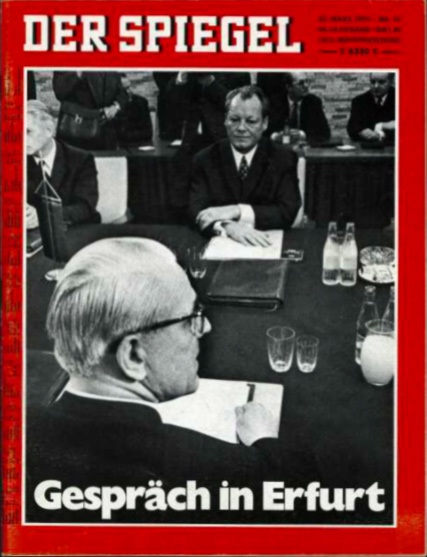

Es dunkelte, als die Aktion der großen hellen Hoffnungen anlief. Gegen 20 Uhr ruckte im Bonner Bahnhof am 18. März 1970 der Sonderzug Willy Brandts an, es ging nach Erfurt in der DDR zum ersten deutsch-deutschen Gipfel. Der Bundeskanzler strahlend heiter, in seine Entspannungspolitik mitten im Kalten Krieg war ja Bewegung gekommen, die Verhandlungen zu den Ostverträgen mit Moskau und Warschau entwickelten sich vielversprechend. Morgen früh nun das erste offizielle Treffen des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Willi Stoph. Und dies ganze anderthalb Jahre nach dem Ende des Prager Frühlings, nach der Besetzung der reformgeneigten ČSSR durch 500.000 Soldaten des Warschauer Paktes. Nun, erst hatte es noch gehakt. Die DDR-Führung wollte, anerkennungsversessen, die Zusammenkunft in ihrer Hauptstadt Ostberlin stattfinden lassen, der Regierungsflieger aus Bonn sollte in Ostberlin-Schönefeld landen. Die Bonner lehnten ab, beharrten auf Landung in Westberlin, als Demonstration der Zugehörigkeit Westberlins zur BRD.

Die DDR-Führung lehnte ab. Doch daran sollte die Begegnung nicht scheitern, man verständigte sich auf Erfurt, östlich der Todesstreifen und Drahtverhaue der innerdeutschen Grenze. Die DDR wollte die völkerrechtliche Anerkennung, auf die dann Verbesserungen der innerdeutschen Beziehungen, insbesondere Reiseerleichterungen folgen sollten. Die Regierung Brandt setzte auf die umgekehrte Reihenfolge.

Im Sonderzug – zwei Salonwagen, fünf Schlafwagen, zwei Speisewagen, ein Fernmeldeanhänger – Regierungsoffizielle, Leibwächter, Dutzende Journalisten, Gelächter, Wein, Whisky, aufgekratzte, übermütige Siegesstimmung. Für die Öffentlichkeit intoniert hatte das große Abenteuer des DDR Besuchs der Bonner Regierungssprecher, Staatssekretär Conrad Ahlers. Er machte Anleihen beim Vokabular imperialer Eroberer aus Kolonialzeiten und redete in den Tagen vor der Fahrt davon, eine „terra incognita“, unbekanntes Land, ein weißer Fleck auf der Landkarte, sei das Ziel der Reise. Die Fahrt ging über Köln und Wuppertal nach Hagen in Westfalen, dann weiter über Kassel zum kleinen Bahnhof Beiseförth bei Melsungen, wo der Zug für den Rest der Nacht auf einem Nebengleis abgestellt wurde. Der Kanzler hatte sich nach Abendessen und einem ordentlichen Rotwein in sein Schlafabteil zurückgezogen.

Im Speisewagen der Journalisten brauste die Party. Mitternacht war vorbei. Einer der engsten Mitarbeiter Brandts, ein ranghoher Beamter und für die Bonner Regierung an exponierter Stelle tätig, stieg in der Mitte des Waggons schwankend auf einen Tisch. Der Mann reckte das Sektglas hoch. Dann grölte er nach links und nach rechts laut lachend den Presseleuten zu: „Wie fühlen wir uns? Wie auf dem Polenfeldzug.“

Wie auf dem Polenfeldzug – hätte einer der Journalisten eine Meldung über diesen Satz aus der Delegation des Bonner Kanzlers abgesetzt, hätte die DDR-Führung den Vergleich des Brandt-Vorstoßes in die DDR mit dem Überfall der Hitler-Wehrmacht auf Polen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mitbekommen, Stoph hätte das Treffen wohl abgesagt, Brandt hätte zurück nach Bonn fahren müssen.

Es geschah das kleine Wunder von Beiseförth: Alle hielten dicht. Auch die CDU/CSU-nahen Journalisten im Tross, die Brandts Ost- und Deutschlandpolitik ablehnten. Mag sein, weil es, lange vor der Erfindung des Mobiltelefons, spät in der Nacht vom abgestellten Sonderzug aus unmöglich war, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Aber es gab Telefonzellen auf dem Bahnhofsgelände.

Auch ich schrieb nicht darüber. Die Worte eines angetrunkenen Regierungsoffiziellen sollten nicht eine Politik beschädigen dürfen, die ich gut fand und bei deren tastenden Anfängen ich dabei gewesen war. Die beiden deutschen Staaten, vollgestopft mit gegeneinander gerichteten Atomwaffen, waren ja die gefährlichste Gegend des Planeten. So durfte es nicht bleiben. Im August 1969 zum Jahrestag der ČSSR-Invasion hatten wir, wenige Journalisten, Helmut Schmidt nach Moskau begleitet. Der damalige Chef der SPD-Bundestagsfraktion und der Sowjetaußenminister Andrej Gromyko verständigten sich, dass man wenigstens prüfen wolle, ob eine Politik des friedlichen Ausgleichs eine Chance hätte.

Vollends überlagert wurde der Zwischenfall im Sonderzug durch die Ereignisse des nächsten Tages: Trotz des frühen Morgens freudiges, hoffnungsfrohes Willkommen, Winken überall, links und rechts der Gleise. Es wurden Blumensträuße geschwenkt, die Menschen klatschten, begeistertes Rufen entlang der ganzen Strecke des Sonderzugs vom Grenzbahnhof Gerstungen bis Erfurt. Auf den Fensterbrettern etlicher Häuser standen Vasen mit bunten Blumensträußen. Unter den Fenstern spannten sich Betttücher als Banner mit aufgemalten Grüßen an Willy Brandt. Der Reporter der „Süddeutschen Zeitung“, Hans Ulrich Kempski, schrieb: „Tausende strecken ihre wie betend gefalteten Hände aus. Und viele, sehr viele weinen.“ Über den nächtlichen Vorfall im Zug auch von Kempski kein Wort.

Vor dem Konferenzhotel „Erfurter Hof“ durchbrachen Tausende DDR-Bürger die Polizeisperren. Sprechchöre setzten ein. „Willy, Willy.“ Und: „Ha ho he – der Brandt, der ist okay.“ An einem Fenster im ersten Stock des Hotels zeigte sich Conrad Ahlers, er winkte. Beifall flatterte auf, den Ahlers kannte man vom Fernsehen. Aber die Leute riefen weiter nach Brandt wie nach einem Retter. „Willy Brandt ans Fenster, Willy Brandt ans Fenster.“ Bis sich der Bundeskanzler endlich zeigte. Brausender Jubel. Mit nach unten gesenkten Handflächen suchte Brandt die Menge zu besänftigen. Mit geringem Erfolg. Er lächelte verhalten, senkte grüßend den Kopf, zog sich nach einer knappen Minute zurück. Er wollte nicht, dass sein als Geste der Verständigung gedachter Besuch in eine Demonstration gegen die Gastgeber umschlug.

Erst gegen Mittag hatten Stasi und Vopo die Innenstadt wieder unter Kontrolle. Linientreue Demonstranten waren in grünen Lastwagen unter Planen herangeschafft worden. Die riefen dann: „Hoch hoch hoch – es lebe Willi Stoph.“ „Der Tag von Erfurt“, hielt Brandt in seinen 1989 erschienenen „Erinnerungen“ fest, „gab es einen in meinem Leben, der emotionsgeladener gewesen wäre?“

Alle die, die nichts über die Entgleisung im Zug berichtet haben, die haben sich mit einer guten Sache gemein gemacht und waren deshalb keine schlechten Journalisten.

Dirk Koch:

Der ambulante Schlachthof oder Wie man Politiker wieder das Fürchten lehrt.

Die letzten Geheimnisse der Bundesrepublik.

Westend, 18,90 Euro.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Der Autor fragt, was es denn bedeuten solle, sich nicht mit einer Sache gemein zu machen. Der Satz ergebe keinen Sinn. Die Antwort liefert er gleich anhand eines Beispiels:

„Es geschah das kleine Wunder von Beiseförth: Alle hielten dicht. Auch die CDU/CSU-nahen Journalisten im Tross, die Brandts Ost- und Deutschlandpolitik ablehnten.“

Hatten sich die CDU/CSU-nahen Journalisten also, wie der Autor am Ende des Beitrags meint, mit einer – nach seiner persönlichen, aber offenbar nicht ungeteilten Auffassung – guten Sache gemein gemacht?

Wohl kaum. Vielmehr haben sie gezeigt, wie der zitiert Satz eingangs des Artikels zu verstehen ist. Sie haben ihre persönlichen Überzeugungen hintangestellt und ein singuläres, für die Reise nicht repräsentatives (!) Ereignis nicht erwähnt.

Ich würde daher sagen: Wer das Ereignis nicht erwähnte, weil ihm die Sache wichtig war, dessen Berufethos war fehlgeleitet. Wer es nicht erwähnte, weil es im Verhältnis zum Gesamtgeschehen nur Randgeschehen, den Ausfall einer einzelnen Person, darstellte, der hatte seinen Beruf richtig verstanden.

Hatte das dann wenigstens interne Konsequenzen für den nicht Genannten? Man hätte den Vorfall ja nach oben durchstechen können.

Aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Beispiel! Dadurch, dass über einen Ausruf bei einer spontanen privaten Feier eines ranghohen „Besoffenen“ nicht berichtet wurde, hat sich niemand mit irgendetwas „gemein“ gemacht. Alle Anwesenden haben nur anständig und unter Abwägung der Umstände nicht über den Vorfall berichtet. Das zeugt von Verantwortungsgefühl und einer guten Urteilskraft, was heutzutage wohl nicht mehr bei allen Journalisten so anzutreffen ist.

Die Entfremdung zwischen Journalisten und Lesern könnte also auch in einer Veränderung des Selbstverständnisses von Journalisten seine Ursache haben. Das Credo von Hanns Joachim Friedrichs „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache“ und das von Rudolf Augstein „Berichten was ist“ treten immer weiter in den Hintergrund. Mir scheint es, dass immer mehr Journalisten ihre Beiträge im Bewusstsein schreiben „Ich muss doch für das Gute eintreten“ und sich deshalb auch mit „vermeintlich“ guten Dingen gemein machen. Früher wurden Journalistenpreise für „Qualität und unabhängige Urteilskraft“ vergeben. Heute werden sie für das „sympathische Einstehen der richtigen Haltung“ vergeben. Diese Art von „Nanny-Journalismus“, bei denen man den Lesern dazu sagt, welchen Reim er sich zu dem jeweiligen Thema machen soll, hat aber nichts mit guten Journalismus zu tun, den ich mir wünsche. Es schadet letztendlich dem Ansehen der Medien und unserer Demokratie, da sich „Gut und Böse“ eben nicht so leicht einordnen lassen. Die Entfremdung zwischen Journalisten und Lesern ist aus meiner Sicht ganz wesentlich darauf zurückzuführen!

Vorschlag: „Übermedien“ könnte doch mal eine „moderierte Debatte“ darüber starten, welchen Anteil Journalisten an der „Entfremdung“ mit den Lesern haben (z.B. mit verschiedenen Medienkritk-Thesen zum Abstimmen durch Leser).

Die Frage ist natürlich nicht uninteressant, aber mit der Antwort hat Herr Koch es sich meines Erachtens arg einfach gemacht.

Wahrscheinlich war es in diesem Fall alles irgendwie richtig so, ja.

Aber ich weiß nicht, wie wohl ich mich damit fühle, wenn wir es als guten, verantwortungsbewussten Journalismus propagieren, nur das zu berichten, wovon man der Meinung ist, die Leser(innen) würden so darauf reagieren, wie man selbst es für richtig hält …

Banales Beispiel, selbstgefälliger Text. Nicht uebermedien-tauglich.

Den Autor kann man doch schon aufgrund der schmierigen Prinzessin-Diana-Einleitung eines Kapitels desselben Buchs nicht ernst nehmen. (Konnte man auf Blendle kaufen.)

Bitte nicht mehr davon, das braucht uebermedien nicht.

Hanns Joachim Friedrichs hat als Journalist durchaus politisch Position bezogen. Das fragliche Zitat bezieht sich vor allem auf die Berichterstattung bei Katastrophen. Mehr z.B hier: http://mrtnh.de/das-objektivitaets-dogma-des-journalismus-was-wollte-hajo-friedrichs-wirklich-sagen/

Wer Friedrichs‘ Satz (der ja bekanntlich gar nicht von ihm ist) nicht versteht, für den geht er ja noch weiter: „…der überall dabei ist, ohne dazu zu gehören“. Was unmittelbar dazu führt dass jemand, der mit dem Kanzler im Salonwagen reist und sich mit dessen Mitarbeitern betrinkt vielleicht nicht unbedingt der unabhängigste Journalist ist. Wenn eine Sache so 100% richtig und wichtig ist, dass ein Journalist meint, „für“ oder „gegen“ etwas zu schreiben, sollte ein Leser ohnehin zum gleichen Schluss kommen, auch wenn nur „über“ die Sache geschrieben wird. Wenn nicht, ist das Manipulation und kein Journalismus.

PS: Dass damals nicht über Polenfeldzug-Phantasien berichtet wurde hat wohl weniger etwas mit gutem oder schlechtem Journalismus zu tun, als viel mehr mit Zeitgeist.

Wow, hier zeigt ja ein Vertreter des Spiegel herrlich deutlich, daß er schon in den 70er Jahren seinen Beruf nicht verstanden hat. Der Satz von Friedrichs wird nicht deshalb allen Journalisten eingetrichtert, weil es Mode ist, sondern weil er heute aktueller ist denn je, und mehr ignoriert wird denn je.

Die „CDU/CSU-nahen Journalisten im Tross“ haben es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erwähnt, weil es sich um eine Nichtigkeit handelte. Ein besoffener Beamter macht nach Mitternacht einen reichlich deplazierten Witz. Halleluja. Mal angenommen, ein „CDU/CSU-naher Journalist“ hätte erstens aus persönlichen Überzeugungen Brandts Ostpolitik abgelehnt und zweitens davon auch seine Arbeit leiten lassen, ganz profaner menschlicher Anstand hätte ihn immer noch davon abehalten, die Politik mit so einer aufgebauschten Nichtigkeit torpedieren zu wollen.

Aber der ganze Artikel läßt tief blicken, wie Dirk Koch und vermutlich auch viele andere im Spiegel ihren Job begriffen und wohl noch heute begreifen: als Propaganda für die vermeintlich gute Sache. Das mag löblich sein für die gute Sache, ist aber kein Journalismus. Und er muß das schon sehr verinnerlicht haben, wenn er nicht einmal mehr in der Lage ist, den Sinn in Friedrichs berühmten Satz zu erkennen.

Das Friedrichs-Zitat lenkt meines Erachtens die Aufmerksamkeit in eine falsche Richtung. Es wird meist verkürzt zitiert und suggeriert dann, es gebe ein besonderes Problem damit, dass Journalisten mangelnde Distanz hätten gegenüber irgendeiner „guten Sache“.

Das lenkt den Blick weg vom eigentlichen Problem, nämlich eine oft mangelnde Distanz gegenüber allen, die Macht ausüben.

Für diesen Distanzverlust gibt es viele Antreiber, zum Beispiel: Man hat zu wenig Zeit für Recherche und ist dankbar für das, was die wichtigen Pressestellen einem zuliefern. Man kennt und schätzt sich im „Raumschiff Brüssel“. Man will es sich mit einem Minister nicht verderben, weil man ihn auch morgen wieder für Hintergrundinfos braucht. Oder man bekommt als freier Journalist nebenbei PR-Aufträge von finanzkräftigen Interessengruppen. Und, vielleicht der wichtigste Grund: Kritik an mächtigen Personen erfordert meist eine besonders aufwendige Recherche.

Demokratie kann nur funktionieren, wenn Journalisten den Mächtigen jeden Tag kritisch auf die Finger schauen. Und dazu gehört unbedingt, dass man einer Sache auf den Grund geht – und dann nach gründlicher Recherche auch zu einem klaren Urteil kommt („Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Bestechungsskandal nur schleppend.“)

Guter Journalismus darf, nein muss sich engagieren: Für die Demokratie, für Artikel 1 des Grundgesetzes, gegen Korruption, etc.

Wie Tobias zu Recht anmerkt, hat sich auch Friedrichs ganz klar für einen engagierten Journalismus ausgesprochen: http://mrtnh.de/das-objektivitaets-dogma-des-journalismus-was-wollte-hajo-friedrichs-wirklich-sagen/

@7. Selle

„(…) Wenn nicht, ist das Manipulation und kein Journalismus. (…)“

Wenn es auf den konkreten Fall bezogen ist: Nein, es war keine Manipulation. Damals war jedem, der lesen konnte, klar welche (TV-)Magazine, Zeitungen, Zeitschriften die Ostpolitik Brandts unterstützten und welche sie ablehnten oder sogar bekämpften. Das war damals eine zentrale Frage, da hat sich nahezu jeder ganz klar positioniert, ‚weiß nicht‘ oder ‚ist mir egal‘ gab’s nicht.

Manipulation beinhaltet imho, dass der Rezipient über die Haltung des Senders nicht informiert oder sogar getäuscht wird. Das war hier definitiv nicht der Fall.

Man kann halt alles zu Tode interpretieren. Es liegt im Wesen von Leit- und Merksätzen, dass sie den jeweiligen Sachverhalt vereinfachen und zuspitzen. Unter dieser Prämisse erscheint mir das verkürzte Friedrichs-Zitat losgelöst vom ursprünglichen Kontext so als theoretisches Ideal zur Sensibilisierung und Erinnerung der Problematik durchaus brauchbar. Letztlich kommt es halt darauf an, wie man den vorhandenen Ermessensspielraum nutzt und dieses Sich-mit-einer-Sache-gemein-machen auslegt.

Davon abgesehen finde auch ich, dass der Autor mit dem medienphilosophischen Aufhänger seiner Geschichte ein bisschen zu dick aufträgt, halte sie aber dennoch für eine interessante Anekdote.

Diese Plauderei aus dem „Nähkasten“ wird weder dem Anspruch dieser Website gerecht, noch der aktuellen Situation, in der große Teile der Bevölkerung empfinden, daß die „Qualitätsmedien“ einen Agenda-Journalismus betreiben.

Ich habe das in den letzten Monaten besonders in der ZEIT beobachtet. Ein für mich ganz eigenes Licht auf dieses sich mit einer Sache gemein machen wirft das Interview mit Dieter von Holtzbrinck in der Jubi-ZEIT der vorletzten Woche. Er erzählt dort, welche Anfeindungen ihm entgegen schlugen, als er den Verlag Mitte der 90er gekauft hatte: „Ich wurde damals von den Redakteuren auch gefragt: „Für wen machen wir die ZEIT?“ Für interessierte Leser, habe ich geantwortet. „Falsch“, hieß es da, „wir machen sie für uns!“ “

Wenn ich nur für mich und meinesgleichen schreibe/ sende, geht zwar der Vorwurf, Journalisten würden eine für gut erachtete Sache propagieren, fehl – ist mir doch die Aussenwirkung schnuppe. Aber, so oder so, im Endeffekt findet sich der Großteil des Publikums nicht wieder.

Geht es bei dieser Anekdote darum, dass im Interesse eines übergeordneten „guten“ Zieles über etwas nicht berichtet wurde? Aber wo!

Hat Dirk Koch mit dieser Anekdote selbstgefällig zu dick aufgetragen? Und ob!

Was berichtet wurde entschieden ja nicht nur damals junge Journalisten und Reporter wie Dirk Koch. Ihre Ressortleiter und Chefredakteure, sowohl auf der „guten“ Seite, also bei Spiegel, Stern, Zeit und SZ , als auch auf der „nicht guten“ Seite der CDU und CSU-Medien hatten alle ihre Vergangenheitschatten im Dritten Reich, beim Spiegel oft schlimmer als etwa Beteiligung am Polenfestzug. Den Faux Pas des hohen Beamten aufzudecken hätte bedeutet,Salz in die Wunden eines Leidensgenossens zu reiben. Die Fahrt wäre fortgesetzt worden, ohne den Beamten, der eine zeitlang am verhassten Pranger hätte stehen müssen. Wenn die NS-Vergangenheit ranghoher politischer Beamte damals ins Scheinwerferlicht geriet, dann in der Regel nicht in der Folge von journalistisch Recherchen , sondern von politischen Kampagnen im Kalten Krieg. Unversteuerbare Nebeneinnahmen von Geheimdiensten auszuschlagen, fiel damals vielen erfahrenen „investigativen“ Journalisten wohl viel schwerer als heute.

Aus der Studie „Das Amt“ und der nachfolgenden Debatte war zu entnehmen, dass die ZEIT sogar bis in dieses Jahrtausend hinein die NS-Karrieren der AA-Diplomaten in Widerstandsgeschichten umschrieb, Journalisten die sie aufdecken wollten, wurden in der ZEIT unter Marion Gräfin Dönhoff abfällig niedergemacht.

Ich zweifele nicht an den damals guten Absichten von Dirk Koch.Aber anscheinend wird Nostalgie, siehe auch Irma Nelles Buch über Augstein, zur Mode – und zur Herausforderung für Medienkritik, die sich diese Bezeichnung verdienen will.