Mehr über die SZ

Die „Süddeutsche Zeitung“ gehört zu den Lieblingsmedien von Medienjournalisten, weil es im Haus an der Hultschiner Straße in München immer wieder drunter und drüber geht. Zuletzt, weil Planungen im Raum stehen, von den 506 Vollzeitstellen in der Redaktion 30 abzubauen, wie „Medieninsider“ kürzlich als Erster berichtete. Einmal beschwichtigt die Chefredaktion Äußerungen aus dem Verlag, mal ist es genau umgekehrt.

Die Lage der Pauschalist*innen der Zeitung gerät in der Berichterstattung über die SZ aber in der Regel nicht in den Blick. Pauschalist*innen sind feste freie Mitarbeiter, die durch einen Honorarvertrag an eine Zeitung oder eine Zeitschrift gebunden sind, aber auch für andere Medien arbeiten dürfen. Manche Pauschalist*innen schreiben ausschließlich Texte, andere sind in redaktionelle Prozesse eingebunden. Der Begriff „Pauschalist“ mag eine eher unglamouröse Anmutung haben. Aber: Die SZ zum Beispiel wäre ohne sie nicht die Zeitung, die sie heute ist. Zu ihren Pauschalist*innen gehören zahlreiche Galionsfiguren, die etwa das Feuilleton oder das Wirtschaftsressort wesentlich mitprägen.

Laut „BJV-Report“, der Zeitschrift des Bayerischen Journalistenverbandes, ist für die SZ eine „dreistellige Zahl“ von Pauschalist*innen im Einsatz. SZ-Betriebsrat Franz Kotteder schätzt die Zahl auf 50 bis 60. Chefredakteur Wolfgang Krach sagt gegenüber Übermedien, es seien „mehrere Dutzend“. Die Wertschätzung von Verlag und Chefredaktion hat diese maßgebliche Mitarbeitendengruppe in den vergangenen Monaten offenbar nicht mehr gespürt.

Ein wichtiger Tag in der Beziehung zwischen den SZ-Pauschalist*innen und ihrem Auftraggeber war der 4. März 2024. Bin ich über Nacht gefeuert worden? Will man mich wegmobben? Habe ich einen gefährlichen Gegenstand in der Tasche? Solche Gedanke schossen an jenem Montagmorgen mehreren festen Freien der „Süddeutschen Zeitung“ durch den Kopf, als sie merkten, dass sie das Drehkreuz im „Turm“, wie Mitarbeitende das Verlagsgebäude nennen, nicht passieren konnten.

In der Teams-Gruppe, in der viele der festen Freien der SZ vernetzt sind, vermutete man, dass am Freitag zuvor die Hausausweise der Pauschalist*innen gesperrt worden waren. Nur: Die Pauschalist*innen wussten offenbar nichts davon. Es sei typisch für die „Süddeutsche“, dass „die Betroffenen immer als Letztes erfahren, wenn oben irgendwas beschlossen wurde“, sagt Marian Alexander, eine der abgewiesenen Personen. Übermedien hat mit mehreren aktuellen und früheren Pauschalist*innen der SZ gesprochen. Niemand will mit richtigem Namen in diesem Text genannt werden.

„Da sind auch Tränen geflossen. Einige, die da bis dahin jeden Tag hingegangen sind und sich dem Blatt besonders verbunden fühlen, haben sich gefragt, warum sie eigentlich all die Jahre lang Überstunden gemacht haben“, sagt Luca König. Pauschalist*innen, die bisher automatisch Zugang zum Haus hatten, müssen sich, wenn sie ins Haus wollen, nun beim Pförtner anmelden – wie normale Besucher*innen.

Die Reaktionen der im März am Eingang Abgewiesenen sind SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach zumindest teilweise ein Rätsel: „Dass die Zugangskarten ihre Gültigkeit verlieren, haben wir im vergangenen Jahr in mehreren Runden kommuniziert. Von der Tatsache an sich kann niemand überrascht gewesen sein. Den konkreten Zeitpunkt haben wir dann nicht mehr mitgeteilt.“ Die Kritik daran könne er nachvollziehen.

Der Unmut und die Tränen sind aber auch dadurch zu erklären, dass die Betroffenen die vorher nicht konkret bekannt gemachte Kartensperrung als eine weitere Eskalation empfinden. Im vergangenen Herbst verloren Pauschalist*innen peu à peu den Zugang zu verschiedenen Redaktionssystemen und zur Bilddatenbank – eine Maßnahme, die der Verlag, ähnlich wie zuletzt die Zugangskartensperrung, damit begründet, dass er vermeiden will, dass die Pauschalist*innen als scheinselbständig eingestuft werden.

Die SZ-Pauschalist*innen, mit denen Übermedien gesprochen hat, haben Verständnis dafür, dass der Verlag beim Thema Scheinselbständigkeit rechtlich auf der Hut sein muss. Ihnen stößt allerdings auf, dass die Chefredaktion Generalmaßnahmen ergreift – anstatt jeweils den Einzelfall zu prüfen. „Ich habe mich halbtot gearbeitet, um mit der Tätigkeit für andere Auftraggeber mehr zu verdienen als bei der SZ und nicht als scheinselbständig dazustehen“, sagt Luca König.

Kurz vor Weihnachten sowie im Januar bekamen dann mehrere langjährige Mitarbeitende – teilweise nicht persönlich, sondern per Mail – aus ihren Ressorts mitgeteilt, dass ihre Verträge aufgrund von Sparvorgaben gekündigt oder ihre vertraglich festgeschriebenen Arbeitsumfänge und damit auch die Honorare um bis zu 50 Prozent gekürzt werden. Besonders hart traf das jene, die in den vergangenen Jahren von anderen Verlagen Festanstellungen angeboten bekamen, diese aber ausschlugen, weil ihnen ihre Tätigkeit für die SZ wichtiger war.

Die Festangestellten und der Betriebsrat des Süddeutschen Verlags hatten den Braten bereits Ende vergangenen Jahres gerochen. Auf einer Betriebsversammlung am Nikolaustag verabschiedeten sie einen Appell an Geschäftsführung und Chefredaktion:

„Auf keinen Fall darf es vorkommen, dass der Personengruppe der arbeitnehmerähnlich Beschäftigten ihre Verdienstmöglichkeiten entzogen werden und ihre Tätigkeit von bereits Festangestellten zusätzlich übernommen werden muss.“

Ein „anständiges Unternehmen wie der Süddeutsche Verlag“ sollte „Pauschalist*innen und freie Mitarbeiter*innen, die möglicherweise scheinselbständig beschäftigt sein könnten, in ein geordnetes Arbeitsverhältnis überführen“, hieß es darin außerdem.

Die Pauschalist*innen ärgern sich auch deshalb, weil es im Januar, wenige Tage bevor sie die schlechte Nachricht überbracht bekamen, noch ein Gespräch zwischen Pauschalist*innen und der Chefredaktion gab. Eine „Feelgood-Veranstaltung“, wie Peter Thomas – auch seinen Namen haben wir geändert – im Nachhinein sagt. Auf ein böses Erwachen deutete da nichts hin. Der „BJV Report“ schildert den Eindruck, den Teilnehmende hatten, in seiner aktuellen Ausgabe so: „Man hat unsere Sorgen verstanden. Ein Festanstellung wie es früher Praxis war, ist zwar nicht drin, aber unsere Pauschalen sind sicher.“ Chefredakteur Wolfgang Krach sagt dazu auf Übermedien-Anfrage:

„Wir haben gesagt, dass wir auch künftig mit festen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wollen, dass wir also das ‚System Pauschalisten‘ beibehalten wollen – anders als andere Medien, die sich grundsätzlich von Pauschalistinnen und Pauschalisten getrennt haben. Das heißt aber naturgemäß nicht, dass jede einzelne Pauschale sicher ist, weil es auch bei den Pauschalisten Fluktuation gibt.“

Von den in den vergangenen Wochen nach kurzen Kündigungsfristen wirksam gewordenen Streichungen betroffen seien fünf Pauschalist*innen, „davon drei aus dem Feuilleton“, sagt Krach. Von Honorarkürzungen seien, „soweit der Chefredaktion bekannt“, zwei Kolleginnen betroffen. So genau scheint der SZ-Chef das aber nicht zu wissen.

Auch wenn sich viele SZ-Pauschalist*innen in der Teams-Gruppe austauschen und dieser lose Verbund auch gegenüber Chefredaktion und Betriebsrat als Akteur auftritt: Um sich effektiv zu organisieren, sei die Gruppe zu heterogen, sagt Marian Alexander. Einige Pauschalist*innen sind schon sehr lange dabei und aus Überzeugung freie Journalist*innen, weil sie Wert darauf legen, für mehrere Auftraggeber zu arbeiten. Jüngere Mitarbeitende dagegen hofften zumindest bis vor kurzem noch, über den Pauschalistenjob den Sprung in eine Festanstellung zu schaffen. Und wer in München lebt, fühlt sich möglicherweise eher als Teil eines Teams in seinem oder ihrem Ressort als Kolleg*innen, die von einem anderen Ort aus für die SZ arbeiten.

Da die Einschränkungen für die Pauschalist*innen auch Festangestellte betreffen, hat der Betriebsrat – der für Freie aller Art formell nicht zuständig ist – Stimmen aus der Belegschaft gesammelt und sie Anfang Dezember in seinem „Info“-Blatt ohne Namensnennung veröffentlicht. Eine Person aus dem Kreis der Ressortleitenden schrieb:

„Das zum Journalismus gehörende Brainstorming, die Prozesse zur Themenfindung, das Ausarbeiten von Themen mit all den Anreicherungen, die im modernen Journalismus gefordert sind, gehen nur im Austausch – und nachdem aktuell mindestens ein Drittel des fest angestellten Teams mit Produktionsarbeiten beschäftigt ist, braucht es für diesen Austausch natürlich auch die Pauschalist*innen. Wie dieser Austausch noch möglich sein soll, wenn die von allem ausgeschlossen werden, einschließlich der Wochenkonferenzen, hat mir noch keiner erklären können – abgesehen davon, was dieser Umgang (,darf nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen werden‘) in menschlicher Hinsicht darstellt.“

Konkrete Nachteile thematisierte die oder der Ressortleitende auch: „Ganz praktisch macht es zudem natürlich wieder Mehrarbeit für die Redakteure, wenn die Pauschalist*innen jetzt nicht einmal mehr die Bilder in ihre Texte einsetzen dürfen.“ Oder wenn sie Pauschalist*innen das PDF einer Seite schicken müssen, damit diese dann per Mail Bildunterschriften machen können.

Ein Teil der Aufgaben von Pauschalist*innen bestehe mittlerweile darin, Redakteur*innen zu trösten, die aufgrund der Arbeitsbelastung „am Untergehen sind“, sagt Luca König im Gespräch mit Übermedien. Auf die Dauer sei das frustrierend. Das verstärke das Gefühl von „Ermüdung und Resignation“, das bei vielen Pauschalist*innen vorherrsche, sagt Peter Thomas. „Das Grundgefühl im gesamten Haus ist: Es kann kaum noch schlimmer kommen, aber jeder weiß, dass es passieren wird“, ergänzt Luca König.

Der Umgang mit Pauschalist*innen sei nur ein Aspekt des Grundproblems der SZ, sagt eine Person, die früher selbst zu ihnen gehörte:

„Die Chefredaktion versteht nicht, wie man gute Leute hält. Wolfgang Krach findet, dass man dankbar dafür sein muss, für die ‚Süddeutsche Zeitung‘ arbeiten zu dürfen und keine Forderungen zu stellen hat – erst recht nicht, wenn man unter 50 ist.“

Die aktuellen Sparmaßnahmen haben Leser*innen schon zu spüren bekommen – zumindest jene, die 5,20 Euro für die „SZ am Wochenende“ ausgeben. Im November 2022 hatte Chefredakteurin Judith Wittwer noch eine Wochenend-Offensive verkündet: „Das Wochenende ist Freizeit – und freie Zeit bedeutet für viele Menschen Lesezeit. Für die Süddeutsche Zeitung ist das ein großes Glück.“ Deshalb gebe es „vier neu gestaltete Bücher“. Doch Glück hin, Glück her: Zwei der genannten Wochenendausgaben-Bücher – „Liebe & Leben“, „Wohnen & Genießen“ – erscheinen seit Anfang April bereits mit zwei Seiten weniger als vorher.

Externen Protest gibt es immerhin schon: Die „SZ für Kinder“, bisher eine Zeitung in der Zeitung, besteht nun nur noch aus einer Seite und ist Teil des Buchs „Liebe & Leben“ geworden. Am zweiten Wochenende nach der Umstellung erschien auf der Seite dazu eine kurze Anmerkung: „Nach der letzten Ausgabe haben wir wahnsinnig viel Post bekommen. Die allermeisten vermissen das alte Format: die kleine eigene Zeitung zum Rausnehmen, Schmökern, Weitergeben – ohne Zeug für Erwachsene mit drauf. Wir haben diese Kritik weitergeleitet. Es ist nur so: Die Zeitung muss sparen.“

Bemerkenswert: Normalerweise reduzieren Zeitungen und Magazine ihre Umfänge eher unauffällig, gegenüber Kindern braucht es dann aber doch ein bisschen Ehrlichkeit: „Die Zeitung muss sparen.“

Verlage, die Beilagen oder Seiten für Kinder produzieren, sehen das in der Regel auch als Investition in die Zukunft. Man verknüpft damit die Hoffnung, dass die heutigen Kinder später selbst Geld für die Zeitung ausgeben. Wenn ein Verlag aber spart, als gäbe es kein Morgen, weckt das intern nicht unbedingt Vertrauen.

Beim Umgang mit der Zugangskarte hat der Verlag aber zumindest eine kleine soziale Ader offenbart. Völlig nutzlos ist die Karte für die festen Mitarbeitenden zweiter Klasse nämlich noch nicht. In der SZ-Kantine, wo die Zugangskarte das einzige Zahlungsmittel ist, „können wir damit noch zahlen“, sagt Peter Thomas – auch wenn für Pauschalist*innen der teurere Gästepreis gilt. Dass sie in der SZ-Kantine etwas zu essen bekommen, ist nicht ganz unwichtig, weil man sich in der Umgebung des „Turms“ schlecht stärken kann: Das Gebäude steht im Niemandsland.

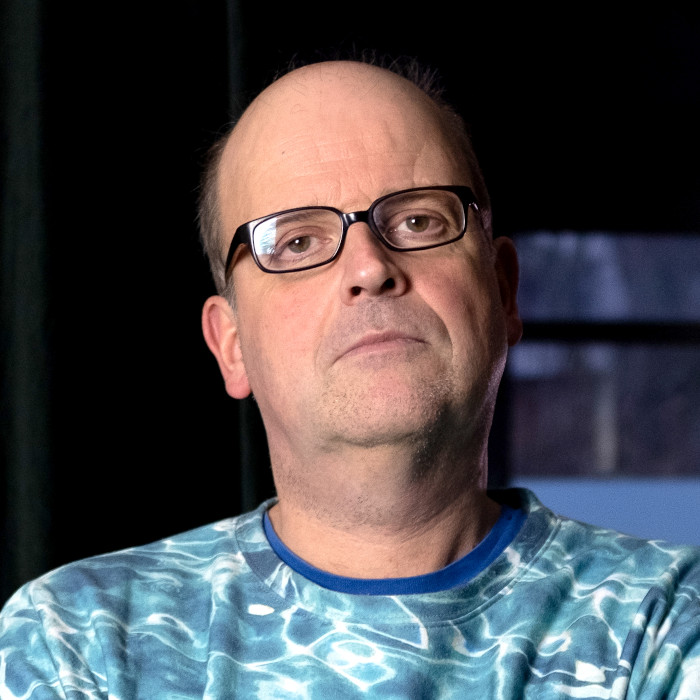

René Martens ist seit vielen Jahren Medienjournalist, er berichtet für verschiedene Verlage und ist Mitautor der MDR-Medienkolumne „Altpapier“. Er gehört außerdem regelmäßig der Nominierungskommission des Grimme-Preises in der Kategorie Information & Kultur an und hat diverse Bücher über den FC St. Pauli verfasst.

Danke für den naisen Text =)

Wenn ich das richtig lese, sparen sich die Verlage mit den Pauschalen also schlicht die Sozialabgaben und Kündigungsschutz?

Was soll eine Zeitung machen, wenn sie weniger zahlende Leser hat?

ich habe da mittlerweile keinen mitleid mehr.

warum?

nun, natürlich kann man „die“ journalisten nicht alle über einen kamm schehren. aber seit vielen, vielen jahren schreiben eben journalisten eben gegenan bei arbeitskämpfen in anderen branchen.

wie man die letzten monate ja erneut(!) erleben konnte bei den streiks der GdL.

und so geht das seit den 90ern…

also, warum sollte man da solidarität zeigen mit dem berufszweig der journalisten?

@#3:

Ach, wenn Journalisten so behandelt werden, und anscheinend ja auch nicht erst seit gestern, verstehen die vllt einfach nicht, worüber sich Menschen in anderen Branchen immer beschweren… ;-)

Kann man sich eigentlich in unseren progressiven Kreisen von Medienmenschen noch dabei erwischen lassen, dass man die Asteriskologie in Texten absolut ätzend findet? Die „Journalist*innen“, Pauschalist*innen – diese Besternung von Texten lenkt (mich jedenfalls) vom Thema ab. Muss man eigentlich ständig mit * betonen, dass man die richtige Gesinnung hat?