Die Autorin

Annika Schneider recherchiert, moderiert und plant Medienthemen beim Deutschlandfunk und beim WDR. Außerdem schreibt sie für die „Altpapier“-Medienkolumne des MDR.

Gabriela Herpell war als Zwölfjährige in Winnetou verliebt. Später lernte sie in einer kalten Frühlingsnacht in einer Hamburger Kneipe den Vater ihres Kindes kennen. Heute ist ihr Sohn längst erwachsen und der Terrier Ringo, den sie ihm zum zehnten Geburtstag schenkte, schon verstorben. Für Ringo zündet sie noch ab und zu in einer Kirche eine Kerze an. Der Song „Hallelujah“ von Jeff Buckley bringt sie regelmäßig zum Weinen.

Um all das zu wissen, muss man weder mit Gabriela Herpell befreundet sein noch das Internet durchforsten. Es genügt, regelmäßig das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen, für das sie schreibt. Treue Leserinnen und Leser dürften sich den Redaktionsmitgliedern irgendwann so nah wie guten Bekannten fühlen, denn die Journalisten und Journalistinnen berichten dort oft und gerne: über sich selbst.

Alltägliches aus ihrem Privatleben wird zu persönlichen, nachdenklichen Texten verarbeitet. Wenn Susanne Schneider nachts nicht einschlafen kann, weil sie „ein schwieriges Verhältnis zum Schlaf“ hat, schaut sie Mordserien. Marc Baumann findet Türklinken in öffentlichen Toiletten ekelig und plädiert für die Schwingtüren, wie er sie in seinem Toskana-Urlaub gesehen hat. Und Tobias Haberl ist „schwer genervt“ davon, wie oft junge Menschen das Wort „tatsächlich“ verwenden. Selbst das, was er beim Schreiben des Textes anhat (oder nicht anhat), schlägt sich in ebenjenem nieder:

„Es fällt mir gar nicht leicht, diesen Text zu schreiben. Man kommt ja schnell unsympathisch rüber, wenn man sich über Kleinigkeiten so aufregt, aber obwohl ich diesen Text in Badehose und nicht im Tweed-Sakko schreibe, kann ich irgendwie nicht aus meiner Haut, weil ich in ihnen oft bedeutsamere Zusammenhänge zu erkennen glaube, Zeichen eines Niedergangs, ja den Keim eines Unheils, mit dem wir uns dann Jahre später herumschlagen müssen.“

Die Herausforderungen des Elternseins und des Älterwerdens, Gedanken über Mode und Musik, Kindheitserinnerungen und gute Vorsätze: Es gibt fast nichts, aus dem sich nicht ein Essay machen ließe – bis hin zur Frage, ob es in Ordnung ist, aussortiertes Zeug mit einem Schild „zu verschenken“ vor die Haustür zu stellen.

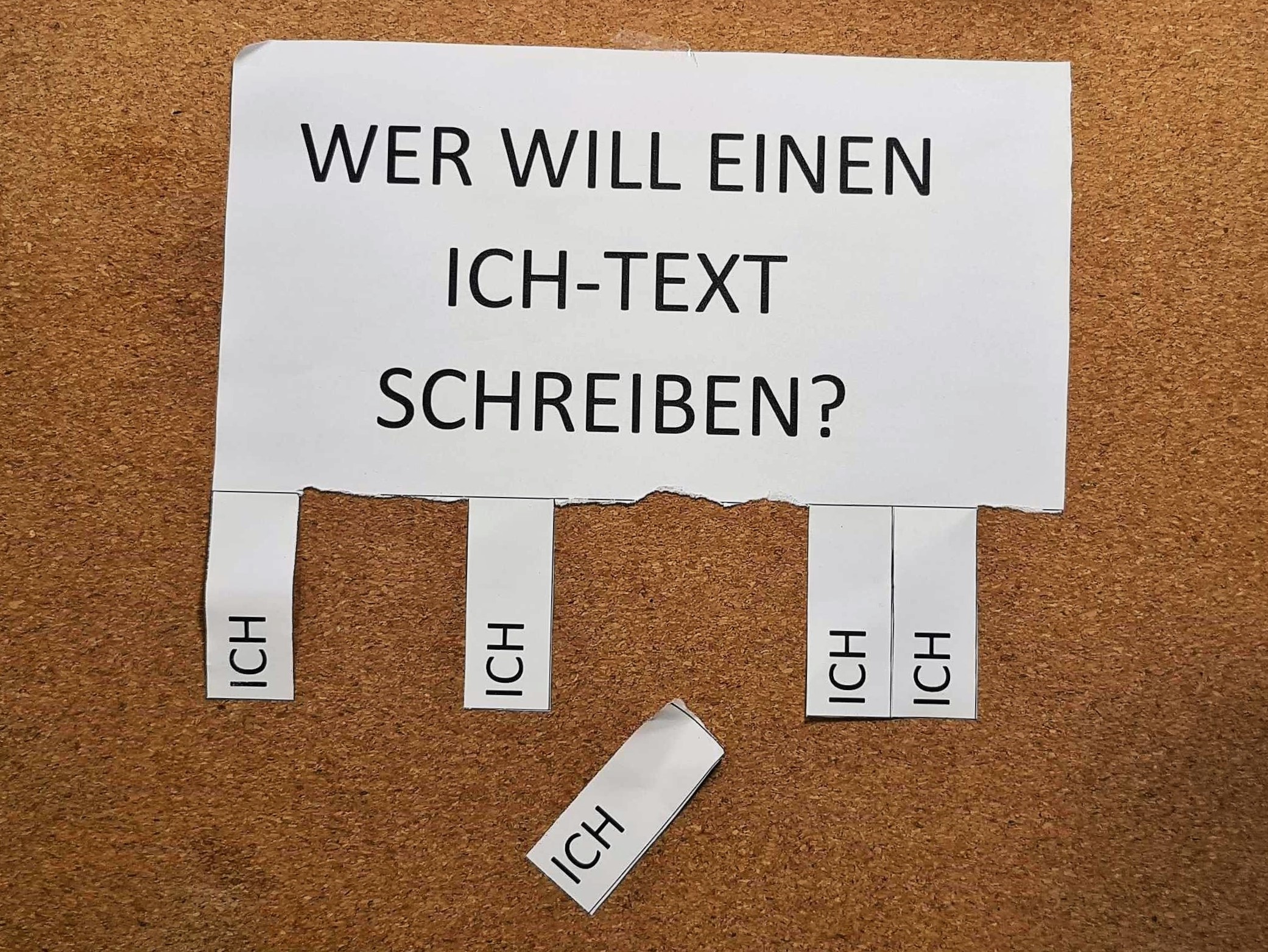

Diese „Ich“-Texte finden sich nicht nur im „SZ Magazin“. Es wimmelt in den Medien nur so von Kolumnen und Glossen, Tipps aus der Redaktion und persönlichen Reiseberichten, Korrespondententagebüchern und Alltagsanekdoten. Und das, obwohl noch vor gar nicht so langer Zeit selbst in der subjektivsten aller Textformen, dem Kommentar, jedes „Ich“ strikt herausredigiert wurde.

Annika Schneider recherchiert, moderiert und plant Medienthemen beim Deutschlandfunk und beim WDR. Außerdem schreibt sie für die „Altpapier“-Medienkolumne des MDR.

Auch diesen Text hätte – Achtung! – ich mit einer ganz persönlichen Erfahrung beginnen können, nämlich dem zunehmenden Genervtsein von den ständigen Selbstbespiegelungen, die dazu geführt haben, dass ich mein Wochenend-Abo der „Süddeutschen“ vorerst gekündigt habe und noch nicht sicher bin, ob ich mein Abo bei der „Zeit“ behalte.

Die Inflation des „Ich“ ist nicht nur eine Geschmacksfrage. Sie führt womöglich auch zu einem Qualitätsproblem, weil sie den Journalismus schlechter macht. Zum Opfer fallen dem „Selfie-Journalismus“ regelmäßig die ausführliche Recherche, die Vielfalt und manchmal auch die journalistische Unabhängigkeit. Er lässt sich deswegen auch als Symptom des Sparzwangs in vielen Redaktionen lesen.

Die Kolumnistin Silke Burmester vermutete in einem Podcast des Saarländischen Rundfunks vor Kurzem, dass die vielen „Ich“-Texte vor allem Geld sparen sollen. Anstatt aufwendige Reportagen und Recherchen zu finanzieren, berichten die eigenen Autorinnen und Autoren eben von dem, was sie sowieso erlebt haben.

Der Chefredakteur des SZ-Magazins, Timm Klotzek, weist den Vorwurf, mit „Ich“-Texten Geld sparen zu wollen, auf Anfrage allerdings weit von sich: Die Geschichten aus der „Ich“-Perspektive, die meist ein bis drei Seiten lang sind, seien gar nicht günstiger:

„Oft sind die kleineren Formate im Verhältnis zur Seitenzahl sogar teurer, weil sie ja aufwändig illustriert oder anders bebildert werden müssen. Wollte man Geld sparen, würde man eher lange Geschichten von zehn auf zwölf Seiten strecken und auf die kürzeren Formen verzichten.“

Einen Trend zu mehr „Ich“ in seinem Magazin sieht er nicht und betont: „SZ-Magazin-Journalismus war immer schon subjektiv.“

Richtig ist, dass das SZ-Magazin zu den Publikationen gehört, die sich noch sehr aufwendige Texte leisten – internationale Recherchen zum Beispiel. Gleichzeitig hat die Berichterstattung aus der „Ich-Perspektive“ zugenommen. Im jüngsten SZ-Magazin, einem Urlaubssonderheft, findet sich quasi kein Text ohne „Ich“. Und richtig ist auch, dass „Ich“-Texte einen ökonomischen Vorteil haben: Die Redaktion spart sich die aufwendige Protagonistensuche (und die dazugehörigen Reisekosten).

In einem „Zeit“-Dossier wurde kürzlich der Alltag einer Alleinerziehenden in Duisburg geschildert, die an den steigenden Energiekosten verzweifelt. Die Autorin, Valerie Schönian, begleitete die Protagonistin nicht nur „über Wochen“ in ihrem Alltag – vom morgendlichen Anziehen der Töchter bis zum abendlichen Vorlesen. Sie sprach zusätzlich mit Menschen aus ihrem Umfeld, außerdem mit Dutzenden anderen Alleinerziehenden, wie es in einer Notiz unter der Geschichte heißt. Sicherlich hätte sich auch in der „Zeit“-Redaktion eine Alleinerziehende bereit erklärt, etwas zu ihrem Umgang mit der Energiekrise aufzuschreiben – das wäre aber nicht das Gleiche gewesen.

Gegenbeispiel: Im „Tagesspiegel“ ging es in einem Text um die Frage, ob Kinder ein eigenes Zimmer brauchen und dass viele Eltern sich das bei den hohen Mieten gar nicht mehr leisten können. Anstatt dafür eine Familie zu Hause zu besuchen, erinnert sich die Autorin an einen Jugendfreund, der vor Jahren ohne eigenes Zimmer aufwachsen musste. Und anstatt sich bei fremden Familien umzuhören, befragt sie ihren „sehr durchmischten Freundeskreis“. Überschrieben ist das Ganze als „Erfahrungsbericht“.

Dass Journalistinnen und Journalisten immer weniger Zeit für Recherche haben, ist nicht neu. Im Juni hat eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung den Arbeitsdruck dokumentiert, der in der Branche herrscht. Die Kombination von Zeitnot und subjektiver Herangehensweise sind für die journalistische Unabhängigkeit allerdings eine gefährliche Mischung.

Das zeigte jüngst ein weiterer „Zeit“-Artikel, in dem es auf einer ganzen Zeitungsseite um vegetarische Fleischersatzprodukte ging: wie gesund sie sind, wie sie hergestellt werden und welche Trends es gibt. Die Ausgangsfrage des Autors für die Recherche lautete, warum die Wurst seines Lieblingsherstellers so gut schmeckt – und so gründet der komplette Text auf einem Fabrikbesuch bei einem einzigen Hersteller, mit Formulierungen wie diesen:

„Man merkt keine Sekunde, dass das kein echtes Cordon bleu ist. Die Panade: knusprig. Das Sojafleisch: im Biss wie Hühnchen. Der sogenannte Käse: zerläuft beim Anschauen.“

„Vegetarische Mühlen-Frikadellen: wow. Vegetarische Mühlen-Würstchen: sehr gut.“

„Technisch zauberhaft – das ist hier wie in der Werbung, ganz großes Rügenwalder-Mühle-Kino, vorn das Brät rein, hinten das vegetarische Produkt raus (die Frikadelle ist nicht vegan, man braucht dafür noch Ei, arbeitet aber daran, irgendwann alle Produkte vegan hinzubekommen).“

Journalismus-Dozent:innen würden ihren Studierenden einen solchen Text um die Ohren hauen und einen Vortrag über Schleichwerbung halten.

Auf Anfrage dazu heißt es von einer Verlagssprecherin der „Zeit“: „Wenn es der Transparenz dient, ist auch die Nennung von konkreten Marken und Unternehmen durchaus üblich.“ Es würden in dem Text zudem „kritische Anmerkungen von Ernährungsexperten“ und der Vorwurf, es käme Chemie zum Einsatz, diskutiert. Außerdem werde ein großer Konkurrent der Firma erwähnt. „Erwähnt“ wird tatsächlich ein zweites Unternehmen, näher beschrieben – oder gar befragt – allerdings nicht.

Die „Ich“-Inflation gefährdet die objektive Recherche. Und sie verschärft ein Problem, das die Redaktionen ohnehin schon haben: die mangelnde Diversität. Statt den Lesenden neue Perspektiven zu erschließen, beleuchten viele „Ich“-Texte in Endlosschleife das Großstadtleben in akademischen Kreisen, von Menschen, die gerne Designer-Mode und großformatige Fotobände kaufen und sich Boutique-Hotels leisten können.

SZ-Magazin-Chefredakteur Timm Klotzek verweist darauf, dass das für alle Textformen gelte – auch klassische Reportagen könnten in einem gewissen Milieu steckenbleiben. Er betont, dass die „Ich“-Geschichten nur einen geringen Anteil am journalistischen Gesamtangebot der SZ hätten und erklärt:

„Viele dieser Texte sind extrem beliebt in der Leserschaft, weil ihr die Themen und die Gedanken dazu nahe sind. Sie führen auch zu besonders viel Zustimmung oder Widerspruch bei unseren Leserinnen und Lesern.“

Es ist eine Binsenweisheit, dass viele Klicks noch lange kein Beleg für besonders relevante oder wertvolle Berichterstattung sind. Dass die „Ich“-Perspektive sich in immer mehr journalistische Texte (und Videos) geschlichen hat, hat wohl auch mit der Ästhetik von Instagram, Tiktok und Co. zu tun – Inhalte sind hier an Personen und Gesichter gekoppelt, Persönlichkeit ist Programm.

Natürlich gibt es auch Fälle, in denen die „Ich“-Perspektive einen großen Mehrwert bietet, vielleicht sogar zwingend ist, zum Beispiel wenn ein Journalist wie Marcel Laskus, der als Schüler bei dem Amoklauf 2002 in Erfurt dabei war, sich rückblickend an den Tag erinnert und andere Überlebende besucht. Vor drei Jahren schrieb Frederik Seeler bei Übermedien ein flammendes Plädoyer dafür, dass Reporterinnen und Reporter sich nicht hinter unpersönlichen Formulierungen verstecken sollten: „Sagt doch ich!“

Auch SZ-Magazin-Chef Timm Klotzek ist ein Fan vom „klaren Ich“, wie er es nennt:

„Meiner Meinung nach ist das in dem meisten Fällen die transparenteste, oft sogar bescheidenste Formulierung, um seinen Lesern zu zeigen: Sie lesen hier eine Meinung, eine subjektive Beobachtung oder Einschätzung – und zwar meine, nicht mehr und nicht weniger.“

Genau das ist aber Teil des Problems: Nicht nur die Ressourcen der Medien sind begrenzt, sondern auch die Lesezeit des Publikums ist es. Am Ende geht es bei Qualitätsjournalismus immer um Relevanz. Und zwar nicht nur, um journalistische Ideale hochzuhalten, sondern auch, um am Markt erfolgreich zu sein.

Lassen sich Alltagsberichte, persönliche Geschichten nicht in jedem Blog, jedem Forum, auf Twitter tausendfach nachlesen? Zahlen Menschen nicht deswegen für ein Zeitungsabo, weil sie annähernd objektive Recherchen erwarten – und sich Einblicke in das Leben von Menschen wünschen, mit denen sie im Alltag niemals ins Gespräch kommen würden? Oder bin das nur ich?

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Sehr überzeugender Artikel. Danke dafür!

Ich (!) finde es nicht richtig, Reportagen und Magazingeschichten mit Kolumnen und Glossen in einen Topf zu werfen. Das sind unterschiedliche Genres. Meine monatliche Kolumne lebt zum Beispiel vom gespielten Dialog mit den Lesern und Leserinnen (der mangels Rückkanal natürlich ein Monolog ist). In einer großen Recherchegeschichte für brandeins oder Technology Review käme ich hingegen nicht im Traum darauf, diese in der Ich-Form zu schreiben. Insofern läuft auch die Kritik am SZ Magazin, das (ohne nachzuzählen, also nur gefühlt) die absolute Mehrheit der Beispiele hergibt, ins Leere. Die erwähnten Stücke sind nun mal eine von der Redaktion gepflegte Stilart, die zur Identität des Hefts gehört – nicht nur in Kolumnen wie dem „Getränkemarkt“ jede Woche oder einem großen Teil von Axel Hackes „Bestem aus aller Welt“.

Ab und zu kommen dabei grandiose, lange Stücke heraus – wie Susanne Schneiders legendäre Ich-Erzählung über ihre eigene lebensbedrohliche Erkrankung vor einigen Jahren und ihren Weg zurück ins Leben.