Martin Rücker ist freier Journalist in Berlin. 2022 hat er im Econ-Verlag sein Buch „Ihr macht uns krank“ über deutsche Ernährungspolitik veröffentlicht.

Wenn „Bild“ mitten im Text zu Großbuchstaben greift, scheint ihr etwas besonders wichtig zu sein. In den vergangenen Tagen war das bei der Berichterstattung über das Bürgergeld wiederholt der Fall.

„Im Mai bezogen 4,021 Millionen erwerbsfähige Arbeitslose Bürgergeld. Also Menschen, die arbeiten KÖNNTEN, es aber nicht tun“, schrieb das Blatt in seinem Aufmacher-Thema am vergangenen Donnerstag. Die beiden Sätze gefielen der Redaktion offenbar so gut, dass sie sie in einem weiteren Artikel am Freitag noch einmal wortgleich einbaute, das Wort „KÖNNTEN“ erneut in Versalien.

Man könnte meinen, alle vier Millionen Menschen gehörten zu jenen angeblich faulen Arbeitslosen, die es sich auf Kosten der Solidargemeinschaft bequem machen. Früher hatte „Bild“ „Florida-Rolf“ und „Karibik-Klaus“, jetzt nimmt sie die große Masse der Transferempfänger:innen in den Blick.

Martin Rücker ist freier Journalist in Berlin. 2022 hat er im Econ-Verlag sein Buch „Ihr macht uns krank“ über deutsche Ernährungspolitik veröffentlicht.

Das Problem an den Sätzen ist nur: Sie stimmen nicht.

„Die Umschreibung ist nicht zutreffend“, bestätigt eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Anfrage von Übermedien. Zwar gibt es eine Statistik, die für Mai gut vier Millionen Menschen in die Kategorie der „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ sortiert – das ist zugegeben einigermaßen unglücklich betitelt. Doch es braucht keine Investigativrecherche, um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt.

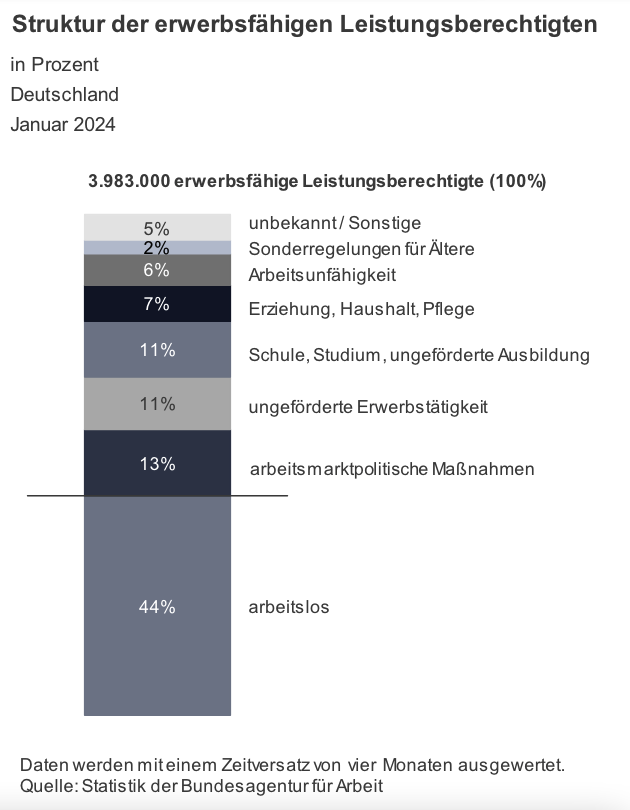

Auf jeden Fall nicht nur „Arbeitslose“, wie „Bild“ schreibt. Sondern auch Bürgergeld-Beziehende, die krank und deshalb arbeitsunfähig sind. Und die, die studieren, zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Oder die, die gerade eine Fortbildung über die Bundesagentur für Arbeit oder einen Integrationskurs absolvieren. Auch, wer gerade rund um die Uhr Angehörige pflegt, fällt bei der BA in diese Kategorie. Ebenso jene, die alleinerziehend sind und Kinder betreuen, weil sie keinen Kita-Platz haben. Sogar Menschen, die arbeiten, packt die Sozialbürokratie in diese Statistik-Schublade: Dann nämlich, wenn ihr Einkommen so gering ausfällt, dass sie zusätzlich Bürgergeld beziehen. Voraussetzung, die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (auch so ein unglücklicher, aber eben im Gesetz so angelegter Begriff) zu erhalten, sei nicht Arbeitslosigkeit, sondern „Bedürftigkeit“, so die BA-Sprecherin.

Zuletzt dröselte die Behörde auf, dass im Januar weniger als die Hälfte, nämlich nur 44 Prozent der „erwerbslosen Leistungsberechtigten“, tatsächlich arbeitslos waren und dem Arbeitsmarkt also grundsätzlich zur Verfügung standen. Selbst bei ihnen ist anzunehmen, dass nicht jeder einfach nur mit dem Finger zu schnipsen bräuchte, um morgen einen Job zu haben. Wie viele so einfach arbeiten „könnten“, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das mag unbefriedigend sein, neu ist es aber nicht. Die BA wies bereits vor Jahren mit eigenen Publikationen darauf hin, dass eben nicht alle „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ arbeiten können, und das Bundesarbeitsministerium stellt die Behauptung im Internet als eine der „gängigen Falschaussagen“ zum Bürgergeld richtig.

Das ist nicht die einzige Unschärfe der „Bild“-Berichterstattung. „Immer öfter Stütze statt Arbeit“, lautete die Schlagzeile am vergangenen Donnerstag, die dasselbe Narrativ bedient: das der vielen Menschen, die arbeiten könnten, aber nicht wollen.

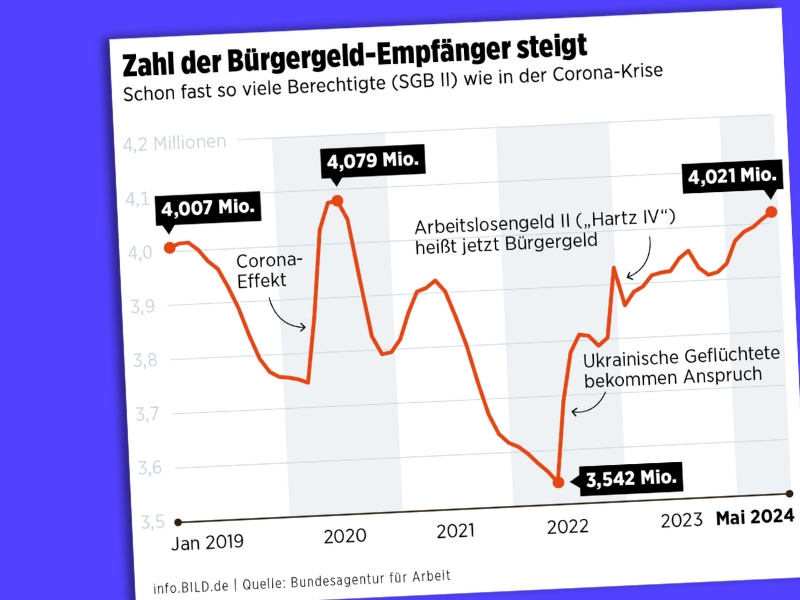

Ein vermeintlicher Beleg: Die zuletzt wachsende Zahl der Bürgergeld-Beziehenden. „Bild“ zeigt dies mit einer Grafik – und mit einem Klassiker der Statistik-Verzerrung: Die y-Achse beginnt nicht bei null, wodurch der Anstieg besonders steil und dramatisch aussieht. Vor allem kann die Kurve eines nicht zeigen: Wie viele Menschen sich bewusst – aus Bequemlichkeit, Faulheit oder warum auch immer – für „Stütze statt Arbeit“ entscheiden.

Der Punkt ist nicht, dass es bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen keine Probleme gäbe. Das ist sogar weitgehend unbestritten. Auch dass es Jahre gedauert hat, zumindest die Mehrheit der um 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren – und es sich heute wieder als schwierig erweist, Geflüchtete aus der Ukraine in Lohn und Brot zu bringen. Mit mehr als 500.000 „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ beeinflusst diese Gruppe die Statistik deutlich.

Wer sich mit Arbeitsmarktexpert:innen unterhält, hört jedoch, dass es so ganz einfach nicht ist. Zum Beispiel, weil die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Ukraine einige Menschen davon abhält, in Deutschland einen normalen Alltag mit Vollerwerbsjob zu beginnen. Die BA begründet den jüngsten Anstieg der Bürgergeld-Beziehenden zudem mit der „schwachen Konjunktur“. Die Chancen Arbeitsloser auf eine neue Beschäftigung seien „so gering wie selten zuvor“.

Das Problem ist, dass solche Grautöne und Differenzierungen untergehen – während wir über gesellschaftliche Zerwürfnisse diskutieren und darüber, ob Sozialkürzungen die knappen Haushalte entspannen sollten. In einer Zeit also, in der ein Zerrbild von Millionen faulen Arbeitslosen sich bestens instrumentalisieren lässt, um damit Politik zu machen. Was ja auch geschieht.

Vor lauter „Stütze statt Arbeit“ konnte man leicht übersehen, dass die Zahl der Menschen, die aus dem Arbeitslosengeld-Bezug nach einem Job-Verlust in den Bürgergeld-Bezug rutschen, zuletzt um mehrere hunderttausend Menschen niedriger lag als zuvor (die jüngsten Angaben der BA beziehen sich auf den Zwölfmonatszeitraum Februar 2023 bis Januar 2024 im Vergleich zum Zeitraum Februar 2022 bis Januar 2023). Das passt natürlich nicht zum Tenor der Berichterstattung.

Am Freitag legte „Bild“ mit dieser Meldung nach: „Ampel hat falsch kalkuliert: Bürgergeld bis zu zehn Milliarden Euro teurer!“ Durch höhere Regelsätze und mehr Bürgergeld-Beziehende komme es zu einer „Kostenexplosion“, die den Haushalt von Sozialminister Hubertus Heil zu sprengen droht. Angaben von Ministerium und BA zufolge ist auch das nicht richtig: Weil die von „Bild“ gemachte Hochrechnung der Kosten auf Basis einzelner Monate nicht seriös sei – und weil die Redaktion nicht berücksichtigt habe, dass ein Teil der Kosten in den Kommunen anfällt und sich insofern gar nicht 1:1 auf den Bundeshaushalt übertragen lasse. Dennoch fordert CDU-Politikerin Julia Klöckner auf Basis der „Bild“-Berichterstattung „Konsequenzen“: Das Bürgergeld dürfe nicht attraktiver sein als eine Arbeitsstelle.

Das ist ein Argument, das „Bild“ immer wieder verbreitet. So im Mai im Zusammenhang mit einem FDP-Papier, dem zufolge sich Arbeit gegenüber dem Bürgergeld „finanziell schlicht nicht lohnt“.

Was schlicht nicht richtig ist. Vor allem Unionspolitiker:innen behaupten dies zwar seit der Umbenennung von „Hartz IV“ in „Bürgergeld“ gern. Doch selbst unverdächtige Wissenschaftler haben längst richtig gestellt: „Arbeit führt in Deutschland immer zu höheren Einkommen als Nichtstun“, wie das ifo-Institut in diesem Januar eine Pressemitteilung überschrieb – anderslautende Behauptungen seien „falsch“. Der Arbeitsmarktexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln sagte dem MDR bereits Ende 2022: „Das System ist so ausgelegt, dass jeder, der arbeitet, mehr verfügbares Einkommen hat als der, der nicht arbeitet.“ Es gibt also keinen Grund für eine Redaktion, derartige Aussagen ohne die nötige Einordnung weiter zu verbreiten, auch nicht als Zitat.

Es sei denn, sie nimmt Sozialneid und gesellschaftliche Entsolidarisierung in Kauf. „So viel Bürgergeld kassiert Ihr Nachbar“, titelte „Bild“ bereits Anfang Mai. Dazu präsentierte sie eine Deutschland-Karte, die zeigt, wie viel eine durchschnittliche Bedarfsgemeinschaft in welcher Region über das Bürgergeld erhält.

Wie „Bild“ zutreffend anmerkt, gibt es die regionalen Unterschiede deshalb, weil die Wohnkosten (Miete und Heizung) von Ort zu Ort nun einmal stark variieren. Diese Kosten übernimmt das Amt – es zahlt die Beträge den Bürgergeld-Beziehenden also nicht einfach zur freien Verfügung aus. Die Beträge, mit denen sie ihren Konsum bestreiten müssen, sind dagegen bundesweit dieselben. Welchen Zweck dann aber eine Karte und der Blick zum „Nachbarn“ erfüllt, bleibt das Geheimnis von „Bild“. Wir hätten gerne gewusst, was das Blatt mit seiner Berichterstattung aussagen möchte, wie es zur Kritik der Behörden steht und ob sich die Redaktion die Statistiken vorher einmal hat erklären lassen. Doch auf Anfrage teilt eine Sprecherin nur mit: „Wir stehen zu unserer redaktionellen Berichterstattung und haben ihr nichts hinzuzufügen.“

Klar ist: Es wird immer Fälle geben, in denen Menschen das Solidarsystem ausnutzen, und ein „Florida-Rolf“ wird immer für eine Schlagzeile gut sein. In einem anderen Zusammenhang – dem durch eine Untersuchung widerlegten Klischee, dass armutsgefährdete Haushalte ein höheres Kindergeld vor allem für Zigaretten, Alkohol und Fernseher ausgeben würden – hielten das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und die Bertelsmann Stiftung 2018 einmal fest: „Diese Fälle kommen sicher vor, sie erhalten jedoch – weil sie plakativ sind und sich leicht medial zuspitzen lassen – möglicherweise mehr Aufmerksamkeit, als sie es verdienen.“

Gleiches lässt sich auch zum aktuellen „Bild“-Thema sagen: Es gibt Menschen, die lieber vom Bürgergeld leben, obwohl sie ihr (höheres) Auskommen auch mit Arbeit erzielen könnten. Die Frage ist nur, ob sich daraus Schlussfolgerungen für alle Bürgergeld-Beziehenden ableiten lassen, einschließlich der vielen, die unverschuldet in eine Notlage geraten und auf die Hilfe der Solidargemeinschaft angewiesen sind.

Die „Bild“-Redaktion hätte alle Informationen zur Verfügung, um derartige Zerrbilder gar nicht erst zu zeichnen. Anders gesagt: Sie KÖNNTE korrekt über das Bürgergeld berichten – tut es aber nicht.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Wie BILD die Debatte über das Bürgergeld verzerrt: genauso, wie sonst auch.

„Wollt ihr 16 Jahre Merz? Denn so bekommt ihr 16 Jahre Merz.“

Die rechten und neoliberalen Chefideologen demagogieren sich noch rammdösig. Aber es wirkt ja auch. Warum damit aufhören?

Um meinen Lieblingslyriker Christof Kather zu zitieren: “Ewig gestrige Machtverblödung, ist und bleibt ewiglich en vogue, Neoliberale und Neonazis, fressen aus demselben Trog.”

https://www.youtube.com/watch?v=4GdVOvrcqn8&list=OLAK5uy_lbVKxRSEePHyQGw3Mk3cid60JtcPnr5Ho&index=11

Die Brandmauer existiert ja eh nicht:

https://www.youtube.com/watch?v=okDOf8zKOzs

Und frenetisch gejubelt wird lieber bei hohlen Phrasen, als bei echter Kritik:

https://www.youtube.com/watch?v=kPx1gdnlwh0

Die Gegenrevolution ist in vollem Gange.

„Das sind alles Trendnazis. Die labern das von Tiktok nach, da ist so viel Schmutz unterwegs.“

https://taz.de/Rechte-Jugend-in-Ostdeutschland/!6015187/