Musik nur, wenn sie mau ist

Sich über Formatradios lustig zu machen, über den „Dudelfunk“, wie er auch gescholten wird, ist ungefähr so alt, wie Witze über die Deutsche Bahn zu machen. Menschen, die Musik mögen, finden dieses Gedudel per se schrecklich eintönig. Aber das ändert nichts. Kritik an der Radiomusik wird oft als intellektuelle Einzelmeinung abgetan, und Formatradios sprechen eben die Masse an. Was die hören wolle, wüssten sie ja, sagen Radiomacher gerne.

Und nun schauen wir mal, woher. Denn darum geht es hier: um Tests, mit deren Hilfe die Musik bestimmt wird, die im Radio läuft.

Angefangen mit ihren Erhebungen, mit der „Musikforschung“, haben die Sender in den Achtzigerjahren. Bis heute wird die Musik auf dieselbe Art getestet. Als vergangenes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern eine Bürgerinitiative forderte, bei NDR 1 Radio MV müsse andere Musik laufen, mehr deutsche Titel vor allem, verwies die Funkhauschefin auf eben diese Methoden. Nach ihnen sei das Programm ausgerichtet. Die genauen Ergebnisse aber hüten die Sender – könnte ja die Konkurrenz mitkriegen. Die Methoden hingegen sind gut dokumentiert.

Die Medienwissenschaftler Holger Schramm und Johannes Knoll haben dazu eine umfassende Studie vorgelegt, die viel zu wenig Beachtung gefunden hat, dabei ist sie schon von 2012. Sie zeigt, auf welche Quellen Radiomacher wert legen, wenn sie Musik auswählen.

500 Musik-Schnipsel in wenigen Stunden

Schramm und Knoll haben eine Erhebung aus dem Jahr 2002 unter allen deutschen Radiosendern wiederholt und abermals danach gefragt, wie Sender „Musikforschung“ betreiben und welchen Einfluss diese auf das Programm hat. Fazit: Die Radiowellen schwören geradezu darauf. Musiktests gelten als „bedeutendste Entscheidungsgrundlage für die Zusammenstellung des täglichen Musikprogramms“. Die befragten Sender stimmten demnach „annähernd voll und ganz zu, dass die Musikforschung nützliche wie zuverlässige Ergebnisse bringt, ihre Forschungsmethoden angemessen sind und sie insgesamt ihr Geld wert ist“, so die Forscher.

Der nahezu uneingeschränkte Glaube an die Umfragen und ihr Effekt fürs Programm ist faszinierend, insbesondere wenn man sich die Methoden und deren Fehleranfälligkeit genauer ansieht. Im Grunde gibt es zwei Arten von Umfragen: Call-Outs, also Telefonumfragen, und Auditoriums-Tests, zu denen Hörer eingeladen und kollektiv mit Musik beschallt werden.

Call-Out

Bei den Call-Outs werden, so die Studie von Schramm/Knoll, im Schnitt zwischen 100 und 200 Personen rund 30 bis 50 Hooks vorgespielt; das sind Ausschnitte aus Songs, so 6 bis 20 Sekunden lang, meistens der Refrain, weil man ein Lied daran gut erkennt. Denn darum geht es hier: um Akzeptanz. Die Probanden sollen sagen, ob sie einen Song kennen, wie er ihnen gefällt und ob sie ihn öfter hören wollen – oder ob er ihnen schon zu den Ohren raushängt.

Der Vorteil von Call-Outs: Sie sind relativ günstig und erfassen schnell viele Leute. Deswegen kommen sie am häufigsten zum Einsatz. Sender machen Call-Outs zum aktuellen Musikprogramm so alle ein bis zwei Wochen, dabei ist die Klangqualität am Telefon eher schlecht, und die Aufmerksamkeit des Zuhörers nimmt rasch ab, was allerdings auch für die Auditorums-Tests gilt.

Auditoriums-Test

Beim Auditoriums-Test ist die Zahl der Probanden größer: zwischen 150 und 300 Personen, repräsentativ ausgewählt, sitzen in einem Raum und hören Hooks. Allerdings nicht 30 bis 50 Titel, sondern ganze Kataloge der Sender, was bis zu 1.000 Titel pro Sitzung bedeuten kann. Im Schnitt, schreiben Schramm/Knoll, testen die Sender, Achtung: 553 Titel an 264 Personen. Das kann man sich ja mal vorstellen: 500 Musik-Schnipsel in ein paar Stunden hintereinander gespielt – danach schätzt man die Stille.

Auditorien sind aufwändig und teurer als Call-Outs; große Gruppen lassen sich eher in Städten versammeln, was auch heißt, dass Leute vom Land dort eher außen vor bleiben. Obwohl die Musikqualität im Auditorium besser ist, rast auch hier die Aufmerksamkeit in den Keller, je länger es dauert, was sich wiederum auf das Bewertungsverhalten auswirkt. Außerdem kann es sein, dass sich Probanden beeinflussen lassen: Seufzt ein Teilnehmer genervt, geben andere womöglich weniger Punkte. Und umgekehrt. Auditoriums-Tests machen Sender nur so ein, zwei Mal im Jahr.

Es geht um Bäh und Nicht-Bäh

Trotz der Mängel der Umfragen ist die Überzeugung, dass die Ergebnisse ihr Geld wert sind, seit vielen Jahren hoch, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr noch als bei den privaten Radios. Hörerwünsche, zum Beispiel, rangieren in der Studie weiter hinten, auf dem sechsten Platz. Auch wenn Christian Brost, Musikchef von hr3, sagt: „Hörerfeedback ist auch wichtig! Auf wen, wenn nicht auf unsere Hörer, sollten wir uns denn verlassen?“ In der Studie aber werden Wünsche eben als wesentlich weniger ausschlaggebend für das Programm bewertet. Ist auch kein Wunder: Die Sender fragen ihre Hörer ja schon, was sie am liebsten hören.

Diese Umfragen, die oben beschriebenen Musiktests, sind einigermaßen seelenlos. Ihrem Gegenstand, der Musik, rauben sie die Aura. Vermutlich kann man Songs nicht in voller Länge spielen. Aber so? Verschnipselt? Schnell? Übers Telefon? Brost von hr3 sagt: „Das sind bekannte Titel, die müssen sich die Leute nicht ganz anhören. Sie müssen sie nur schnell erkennen.“ Und vielleicht liegt gerade darin das Unbehagen: Es geht um Kategorien wie Akzeptanz, Wiedererkennbarkeit, gemessen wird der Sättigungsgrad. Bäh und Nicht-Bäh. Mit Emotion hat das wenig zu tun.

Ein anderes Problem: Die Verschnipselung macht es Liedern schwer, die variantenreich sind, die Brüche haben. Von denen werden auch mal zwei Hooks gespielt, um herauszufinden, ob das Gitarrensolo oder die Rap-Einlage ein Abschalter ist. Lieder mit Brüchen sind weniger massenkompatibel, anders als ein Pop-Song nach Schema F. Wer den liefert, hat Chancen. Wenn der Song von bekannten Künstlern kommt. Neue Künstler kommen eher nicht in die Tests und damit in die Rotation des Senders: „Man kann neue Musik nicht beforschen“, sagt Brost, „weil Menschen auf Titel, die neu sind, in der Regel schlecht reagieren.“

Was der Bauer nicht kennt, schaltet er ab. Das ist ein grundsätzliches Credo im Radio. Um überhaupt ins Programm zu kommen, müssen neue Songs also das Ohr der Musikredakteure erreichen, sie begeistern, dann werden Hörer langsam an den Titel gewöhnt. Die Redakteure sind es, die entscheiden, was gesendet und getestet wird. Ihre Meinung wird laut Schramm/Knoll in den Redaktionen zwar auch hoch bewertet, knapp hinter den Tests – aber die Tests bleiben eben die „bedeutendste Entscheidungsgrundlage“. Hinter ihnen scheint der Redakteur doch zurückzustehen.

Beim Privatsender FFH, sagt deren Programmchef Roel Ooosthout, sei es eine Mischung aus Daten, Bauchgefühl und Erfahrung, die entscheidet, wer ins Programm rücke. „Als Redakteur muss man den eigenen Musikgeschmack ausschalten und ein Gespür entwickeln, was bei den Hörern gut ankommt.“ Dabei würden die Daten eben helfen: „Es geht ja nicht darum, die Bundestags-Sitze der CDU nach der nächsten Wahl vorherzusagen. Die Daten, die wie erheben, sind nicht die Wahrheit – aber annähernd.“

Das sieht auch Musikchef Brost von hr3 so: „Die Daten aus Musiktests sind ein Erkenntnisgewinn, eine Erfahrung – aber nicht das Wort Gottes!“ Sie flössen schon stark ein, seien aber nur ein Aspekt. „Und da sitzen denkende Menschen, die das interpretieren. Man muss die Zahlen halt lesen können.“ Was, andererseits, nicht so schwer ist, wenn es in den Umfragen um „Höre ich gerne“ oder „Kann ich nicht mehr hören“ geht. Aber Zahlen, Statistiken, sind in großen Systemen wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk extrem wichtig. Sie geben Sicherheit. Die Musiktests seien, sagt Brost, „immer auch Argumentationshilfen gegenüber Kollegen“.

„Durchhörbarkeit“ und die Furcht vorm Abschalter

Dem Wesen des Formatradios nach ist es logisch, so zu forschen. Es ist marktorientiert, will viele Hörer ansprechen. Wie Formatradio klingt, zeugt deshalb auch von der Furcht, Hörer könnten abschalten, weil sie ein (neues) Lied nervt, und das darf unter keinen Umständen passieren. Wer Hörer verliert, verliert Werbeeinnahmen. Allerdings klingen inzwischen auch viele öffentlich-rechtliche Wellen wie private Gute-Laune-Sender, mit derselben Musik. Auch wenn die ARD keinem ökonomischen Zwang unterliegt, sie wird immerhin vom Rundfunkbeitrag finanziert.

Hier ist es nicht die Furcht, weniger Geld zu verdienen, sondern die Furcht, abgeschafft zu werden, wenn zu wenige zuhören. „Auch wir haben den Auftrag, viele Menschen zu erreichen, und das macht man auch über die Musik“, sagt Brost. Fragt man den hr3-Musikchef, wie er den Dudel-Vorwurf sieht und warum Radioprogramme (auch musikalisch) oft einfältig klingen, sagt er: „Für mich ist das eine so kulturkritische Diskussion. So sind eben die großen Pop-Wellen – es sind Begleiter durch den Tag.“ Ein solcher Begleiter darf demnach keine Kanten haben.

Das Ziel ist deshalb, möglichst „Durchhörbarkeit“ zu erreichen, was sich auf die oft belächelte Formel „Die Hits der 80er, 90er und das Beste von heute“ bringen lässt, die einige Sender bejubeln, also Songs zum Mitsummen und Einlullen. Radio muss beim Abwaschen funktionieren und im Auto; es bringt Musik, die sich wie ein unauffälliger Mantel um einen hüllt.

Wer neue, abseitige Musik erwartet, ist bei den großen Wellen falsch. Sperrigere Formate, Experimente, das leisten sich die Sender höchstens in den Abendstunden, wenn nicht mehr das Massenpublikum hört, sondern der Radio- bzw. Musik-Liebhaber. „Es gibt eben nur beschränkte Plätze“, sagt FFH-Programmchef Oosthout.

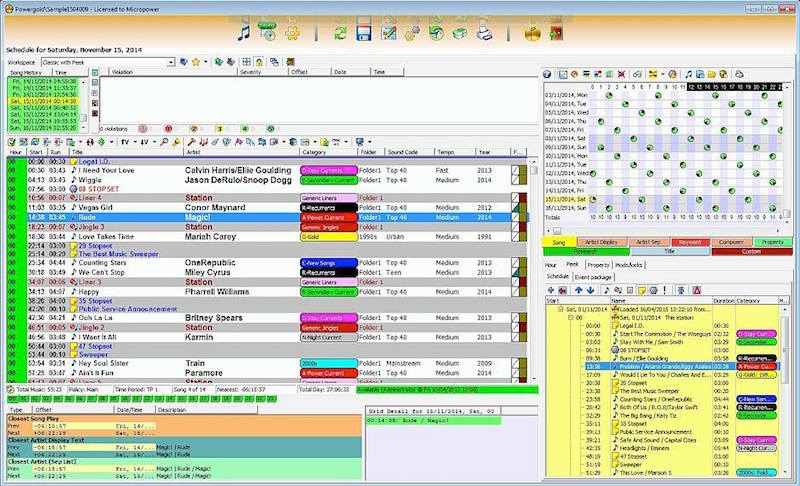

Am Ende, wenn alles getestet ist, die Musikfarbe definiert und ein Katalog von Liedern angelegt, errechnen Programme wie PowerGold, das weit verbreitet ist, anhand von Genre, Tempo, Länge und anderen Parametern, wann welches Lied läuft. Auch das: durchkalkuliert. Wann singt ein Mann, wann eine Frau? Wie viel deutsche Titel? Wann uptempo, wann langsamer?

„Das ist für mich wie Word für Texte“, sagt Christian Brost. „Das Programm sagt mir zum Beispiel, was wann gelaufen ist. Aber bedient und konfiguriert wird es von Menschen. Die, die behaupten, da würde ein Computer das Programm machen, also… das stimmt einfach nicht!“ Natürlich können Redakteure alles anpassen, angesichts der hohen Wertschätzung der Umfragen aber sind das Nuancen. Der Musikredakteur bestimmt, was in die Tests geht; was rauskommt, wird gesendet, jedenfalls tagsüber.

Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die Hörer zu fragen, was ihnen gefällt – im Internet. Dort können Sender eigene Umfragen machen, für wenig Geld. In der Studie von 2012 liegt diese Methode hinter den herkömmlichen, woran sich kaum etwas geändert haben dürfte: „Online-Umfragen sind für uns bloß ein zusätzlicher Indikator, was gut ankommt bei den Hörern“, sagt Oosthout von FFH. Der Nachteil sei, dass man nicht wisse, wer teilnehme, weil sich die Nutzer nicht registrieren müssten. Die Umfragen sind also nicht repräsentativ. Ein System, dass die genaue Messbarkeit seit Jahrzehnten exerziert, muss das extrem verunsichern.

Und doch: Das Internet ändert das Wesen des Radios. „In Sachen Musik sind wir eben nicht mehr Monopolist“, sagt Oosthout. Der Hörer sei mündiger, könne sich viel besser und breiter über Musik informieren. Was auch heißt, dass Musikredakteure ins Internet schauen: Was ist dort angesagt? Bei Youtube, Streaming-Diensten wie Spotify, in den iTunes-Charts. Möglicherweise ein guter Trend. Denn gerade die Umfragen, die seit jeher gemacht werden, könnten eben mit ein Grund dafür sein, sagen Schramm/Knoll in ihrer Studie, dass die großen Sender in Deutschland „immer austauschbarer“ klingen.

Vielleicht hilft also das Internet, vielleicht hilft die neue Mündigkeit der Hörer, dass sich das Radio wieder ändert. Dass es sich mehr traut, sich öffnet, auffällig ist, und nicht verwechselbar. Sonst geht irgendwann der eine oder andere unter im Meer getesteter, aber eintönig klingender Musik.

Schramm, Holger/Knoll, Johannes: „Wandel der Musikprogrammierung im Radio? Stand und Stellenwert der Musikforschung bei deutschen Radiosendern 2011“, in: Medien und Kommunikationswissenschaft, Heft 04/2012.

Interessanter und informativer Artikel; worauf die Erstellung des Musikprogramms eines Radiosenders fußt war mir bisher so nicht bewusst.

So geht das also. Die Frage ist, ob sich die Radiostationen gegen solche Internetradios und Streamingdineste, die sich der Musikqualität verschrieben haben, auf Dauer werden halten können. Der Mangel an Mut und die Menge an Angst vor dem Abschalten ist schon beachtlich. Ich kenne kein deutsches Radio, dass so etwas versucht hat wie FM4 aus Österreich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre (wir konnten das im Süden Deutschlands damals empfangen): Konsequent wirklich musikinteressierte Auswahl, Verzicht auf jede Form von Top-40-Musik. Heute ist der Sender so etwas wie Kult und für inzwischen älter gewordene, Medium einer gemeinsamen Musik für all die damals zwischen 15 und 25 waren und für die es eine Freude war, neue, interessante Musik aus den verschiedensten Genres (Hip Hop, Alternative Rock, Black Musik, Techno, Punk,…) durchzuhören und kennen zu lernen. Und weil man darauf vertrauen durfte, dass irgendwann wieder was gutes kommt, musste auch kein Musikredakteur Angst haben, dass die Zuhörer nur deshalb abschalten, weil mal etwas weniger gefälliges lief. Den Sender gibts heute noch. Ich hab schon lange nicht mehr reingehört, aber so gefährlich scheint das Konzept ja gar nicht gewesen zu sein.

https://de.wikipedia.org/wiki/FM4

Lustig, gerade gestern nahm ich an einer dieser Telefonumfragen teil. Ich kann alles so bestätigen. Das war ein sogenannter „Call out“, mit vielen Hörschnipseln, gekoppelt mit Fragen zu sonstigen inhaltlichen und stilistischen Vorlieben, was man denn so von „seinem“ Radioprogramm erwarte.

Diese Umfrage war mit Sicherheit nicht billig, meine „Session“ dauerte beinahe eine Stunde. Für mich war die Teilnahme sehr lehrreich, denn sie ließ mich erahnen, wie „Formatradio“ ensteht: fast ausschließlich wurde Akzeptanz des Bestehenden abgefragt, und das Ergebnis meiner Antworten, obwohl ich mich bemühte, dies zu vermeiden, kann – bedingt durch die Zusammenstellung und Inhalte der Fragen – nur sein, dass die bestehenden Komponenten eines Formatsenders untereinander „optimiert“ werden. Also mehr oder weniger „lustige Morningshow“, mehr oder weniger „angenehme Gefühle“. Aber keinesfalls war es möglich, irgendwas in das Ergebnis einzubringen, das es in diesen Formaten nicht schon lange gibt.

Die musikalischen Inhalte sprachen ebenfalls eine eindeutige Sprache: es wurden verschiedene Unterformen des Pop abgefragt. Würde ich mich nicht ein wenig mit populären Musikformen auskennen, hätte ich die Unterschiede kaum bemerkt, so generisch waren sie. (Eindeutig) andere Genres kamen dagegen nur in sehr grober Form vor: genau ein Segment, das wirklich eindeutig „Rock“ zugeordnet werden konnte – und das beinhaltete ausschließlich 70ger und 80ger Titel – und drei „Klassik“-Segmente, eins mit unbekannteren Stücken, eins mit Mainstream-Klassik und eins mit Movie-Soundtracks (der Interviewer lachte sehr, als ich ihm alle Filme aufzählen konnte grin emoticon ). Dagegen rund 10-12 Pop-Segmente, unterteilt in Subgenres zwischen Dancefloor bis – zumindest so ein bisschen, man will ja nicht übertreiben – Singer-/Songwriter und verschiedene Dekaden bzw. Dekadenmixe, jeweils verschieden zusammengesetzt pro Block.

Im Pop-Bereich nichts Unbekanntes, im Genrebereich nichts, das über Generisches hinausging, kein Alternative, kein Independent, nichts auch nur ansatzweise progressives, egal ob Pop-, Rock-, oder Dancefloor.

Und dann stolpere ich heute über diesen Artikel in Übermedien. Und wundere mich nicht mehr weiter.

Einziger kleiner Kritikpunkt: ich hätte gern mehr Hintergrund zu der erwähnten Studie gewusst, einen Link wenigstens und/oder etwas mehr im ein oder anderen Detail eingehend.

@3 Sven Scholz: Quellenangabe und Link zur Studie, die allerdings kostet, stehen unterm Artikel.

(OT: Wäre es nicht sinnvoll, Quellenangaben auch den nicht – Zahlern zu geben? Immerhin basieren ja die „Leseproben“ oft auch schon auf diesen Quellen)

Oh, super, danke – hab ich den übersehen?

@5 Michael: Schramm, Holger/Knoll, Johannes: „Wandel der Musikprogrammierung im Radio? Stand und Stellenwert der Musikforschung bei deutschen Radiosendern 2011“, in: Medien und Kommunikationswissenschaft, Heft 04/2012

Die „Musikforschung“, die Radiosender hier betreiben, erinnert in mancherlei Hinsicht an die Untersuchungen der US-Firma „Muzak“, lange Zeit marktführender Musikberieselungsdienstleister für Fabriken, Büros und andere Örtlichkeiten. (Der Firmenname wanderte in den allgemeinen englischen Wortschatz ein und bedeutet soviel wie „Fahrstuhlmusik“.)

Als „Muzak“ 1961 auf den deutschen Markt expandierte, brachte der SPIEGEL einen netten Artikel, in dem einige der katalogisierten musikalischen „Erfahrungsregeln“ aufgeführt sind:

– Musik darf nicht pausenlos gespielt werden. Die wirksamste Dosis: zwölf Minuten in jeder halben Stunde.

– Die Stücke müssen leise gespielt werden und mindestens zwei Jahre alt sein; sie dürfen weder Gesangspartien noch Instrumentalsoli enthalten – sonst besteht Gefahr, daß sie die Zuhörer von der Arbeit ablenken.

– Als besonders geeignet gelten Foxtrott, Walzer, Samba und Quickstep.

– Vorteilhaft für Industriebetriebe sind Instrumentierungen mit Trompeten und anderen Metall-Blasinstrumenten; für Banken und Büros wird Streichmusik empfohlen.

– Die stärkste Wirkung übt ein Orchester von 30 Metallbläsern aus, das einen Quickstep spielt. Solche Musik darf jedoch nur verabfolgt werden, wenn die Leistung am stärksten absinkt – vormittags gegen elf Uhr und in den frühen Nachmittagsstunden.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43364102.html

@ MAXIMILLION

FM4 ist mein absoluter Lieblingssender hier im Süden, er bietet immer noch eine große Vielfalt an Genres.

Es sind die vielen „Kleinigkeiten“ die ein Sender hörenswert machen.

Am Beispiel FM4:

– Nachrichten zur vollen Stunde in englisch, zur halben Stunde in deutsch (selten auch mal französisch). -> Mehrsprachigkeit

– Nach den Nachrichten eine kurze Info bezgl. Wetter, keine Verkehrsnachrichten und keine Blitzerinfo.

– Verzicht auf Teaser der nächsten gleich kommenden „tollen Hits“.

uvm.

Radio sollte eben Musik spielen.

>> dabei ist die Klangqualität am Telefon eher schlecht, und die Aufmerksamkeit des Zuhörers nimmt rasch ab <<

Ja, dann passt das doch. Zum Radio und zu den Hörern. Adäquate Methode. ;-)

Ich finde daher „Neu für den Sektor“ auf 1Live ganz nett. Ist zwar jetzt auch nicht überragend aber wenigstens ein versucht. Bei unseren Österreichischen Nachbarn auf FM4 habe ich aber das Gefühl, dass die das spielen, was sonst niemand spielt. Kommt hier aber auch gut an!

Eine Zeitlang gehörte ich auch mal zu einer „Call out“-Zielgruppe und wurde mehrfach befragt. Nicht uninteressant. Letztendlich führt diese Art der Musikauswahl aber zu experiementfreien kleinsten gemeinsamen Nennern, die nur deswegen bei den Sendern immer etwas unterschiedliche klingen, weil sie für sich andere Zielgruppen definieren. Nicht aufregen, höchstens mal erinnerungsschwanger seufzen, ansonsten unauffällig. Zum Hinhören zu blass, zum Weghören zu flach. Und sich dann wundern, dass Radio das Nebenbeimedium schlechthin geworden ist.

Für mehr Hinhörradios!

Keine Frage: Dieser Musiktest ist kein Musiktest. Er ist nur was er ist: Ein Schnipseltest. Und viele „Kulthits“ von einst hätten überhaupt keine Chance so einen Test zu „bestehen“, weil sie zu dynamisch, zu abwechslungsreich sind. Jedes Gitarrensolo, jeder 5-Minüter, jeder Stilmix ist da raus. Schade, dass so viele Sender ihren HörerInenn so wenig zutrauen. Aber es gibt ja durchaus Ausnahmen. Die abendlichen Musiksendung zum Beispiel bei radio eins. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Der ganze Irrsinn des Formatradios ist mir vor Augen und Ohren getreten, als ich mal „Sanft & Sorgfältig“ mit Olli Schulz und Jan Böhmermann auf N-JOY angehört habe und die Sendung später nochmal im radioeins-Podcast nachhörte.

Bekanntlich haben beide Moderatoren eine starke Affinität zur Musik, und fast immer nehmen die Musiktitel, die in der Sendung gespielt werden, irgendwie Bezug auf das Gespräch oder auf das Thema der Sendung. Man könnte sagen, die Musik ist integrativer Teil der Veranstaltung, damit verwoben und verstrickt. Gerne kommt es auch zum amüsanten Streit über die zu spielenden Nummern. Jedenfalls ist die Anmoderation der Musik selten eine einfache Anmoderation, sondern kreativ und geistreich aufgeladen.

Und was macht N-JOY (wie wahrscheinlich auch andere Sender, die S&S übernehmen)? Natürlich wird ohne Rücksicht auf Verluste die Musik aus der eigenen Rotation gespielt. Und damit das nicht auffällt – die Musik soll ja eben nicht auffallen – müssen ganze Moderationsteile weggekürzt werden. Um den eigenen Formatvorgaben zu entsprechen, setzt sich dort also jemand ans Schnittpult und zerhackstückt aus Angst vor der Quote eine tolle Radiosendung. Jeden Sonntag wird in diesem Land gebührenfinanziertes Radiogold – zu Powergold.

@14: Ich höre derzeit ältere Sendungen von Sanft&Sorgfältig nach, und ärgere mich regelmäßig, dass die Musik natürlich aus dem Podcast heraus geschnitten ist, weil man nach der „spannenden“ Anmoderation dann auch den Song hören will… aber nicht kann.

Ist mir einfach nur unklar, warum der ÖR-Rundfunk so mutlos ist. Anstatt 10%-Dudelfunk wegen der Marktkompatibilität und dann aber 90% Nische zu betreiben, macht man es umgekehrt und kürzt die Nische noch zusammen. Das Internetradio ist dann auch weniger Konkurrenz (und für Autofahrer auch meist keine Alternative), sondern erleichtert dann eher noch den Verweis „Geh doch nach drüben!“ äh, „Wenn dir unser Musikangebot nicht passt, dann such dir doch was Internet…“

ich hab auch schon an solchen Studienteilgenommen, allerdings auf einer Internetseite über ein Marktforschungsinstitut, das einen die 3 bevorzugten sender auswählen ließ. 1,5h lang, unterbrechung und später weitermachen war möglich. wurde auch mit 15€ schmerzensgeld vergütet.

Gefühlt hab ich in den 1,5h hooks aber max. nur 10 Künstler und deren unterschiedliche Songs gehört. Da ist die Möglichkeit etwas anderes gut zu finden gar nicht erst gegeben.

Seit über 8 Jahre beobachte ich hr3 und erstelle Statistiken (siehe http://und-taeglich-gruesst-das-murmeltier.de). Innerhalb dieses Zeitraums wurde die Musikauswahl noch schlechter, noch eintöniger als es schon war. Das Radio wird sich von alleine nicht ändern.

Musik im Radio:

NDR 90,3 Tag für Tag, Woche für Woche: Und täglich grüßt das Murmeltier …

Ständig das gleiche zu hören, morgens,mittags,abends, quält schon.

Zum Teil sogar gleiche Abfolgen. Wieso weiss ich denn oftmals, was als nächstes gespielt wird.

Habe mich mal an die Redaktion mit diesen Fragen gewandt und höre, dass die 50jährigen-Plus auf Grund von Umfragen das so haben wollen.

Außerdem sind das angeblich die Stammhörer von 90,3.

Meine Frau und ich, gut 75jährig, erstaunt über diese Einstellung, zweifeln diese Darstellung und abwimmelnde Antworten an.

Ich könnte ja einen anderen Sender wählen, nur, ehrlich, ich bin zu faul dazu, nur um Musik zu hören, ständig am Gerät rumzudüppeln.

Ich denke, die Redaktion macht es sich einfach zu leicht und spielt fest installierte Abfolgen. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sprechmoderatoren überhaupt noch hinhören, was da so rauskommt.

Also, ich moniere ausschließlich das Musikprogramm. Die Beiträge selbst sind in Ordung und die Moderatoren am Rohr sind ausnahmslos sympatisch.

-Ende der Durchsage-

Schönen Sonntag noch.

Hamburg und Hafengeburtstag 7.Mai 2017

Interessanter Artikel. Im TV ist ja gleiches vorzufinden. Auch ich als Radioliebhaber, den qualitativen Untergang von HR XXL, Fritz, Radio eins, MDR Sputnik sowie Energy Sachsen (ja das war mal ein guter Sender bis kurz vor 2000!) mitverfolgend, lobe mir die inzwischen hochwertigen Alternativen. Im terrestrischen Bereich sind in Berlin FLUX FM als gutes Alltagsradio zu nennen, FM4 aus Österreich schon immer Maß der Dinge.

Im Internet sei jedem Musikliebhaber ByteFM ans Herz gelegt, dieses Format ereichen nur wenige Wellen maximal im Nachtprogramm.

Da kann man wirklich nur froh sein, dass es inzwischen online gute Alternativen gibt. Ich höre eigentlich nur noch detektor FM und Deutschlandfunk Nova. In NRW ist es durch das „Radiomonopol“ ja sogar noch trauriger.