Die Kolumne

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und BILDblog. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“. In seinem Notizblog macht er Anmerkungen zu aktuellen Medienthemen.

Es ist eine Frage wie aus einem großen ZDF-Sonntagsfilm, nur ohne die wildromantische Küste Cornwalls: „Lieben die Medien Habeck mehr als Merz?“

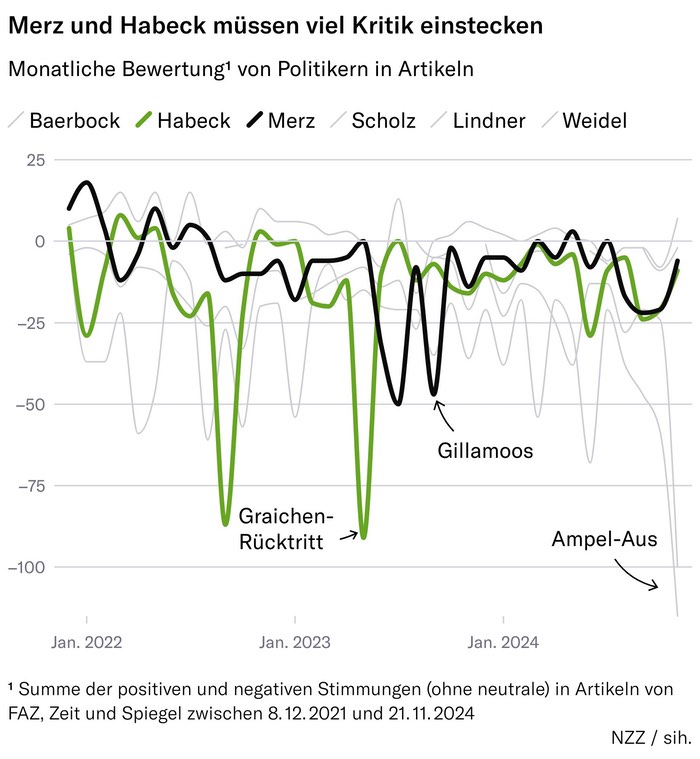

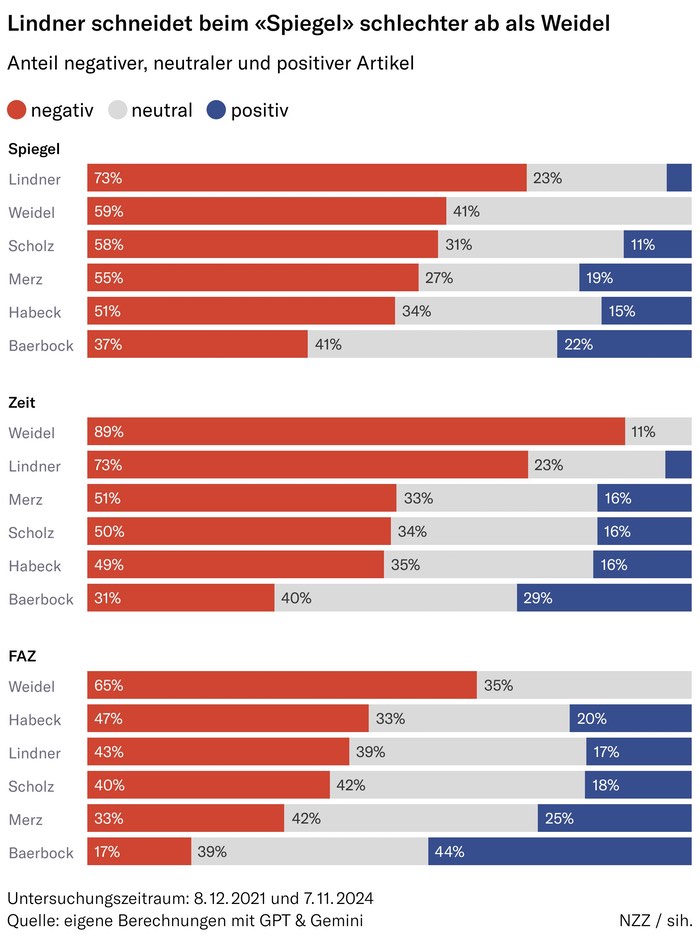

Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) hat sich nicht nur getraut, sie zu stellen, sondern auch versucht, sie zu beantworten. Mithilfe künstlicher Intelligenz hat sie mehr als 5000 Artikel aus den vergangenen drei Jahren ausgewertet. Als „die Medien“ dienen ihr „Zeit“, „Frankfurter Allgemeine“ und „Spiegel“. Und weil darin Robert Habeck insgesamt nur ein bisschen schlechter wegkommt als Friedrich Merz, obwohl er nach Ansicht der NZZ viel mehr Anlass zur Kritik gegeben hätte, lautet ihre Antwort: Ja, die Medien lieben Habeck offenbar mehr als Merz.

Vor allem aber lieben sie Habeck und Merz viel mehr als Lindner.

Das ist ungefähr das, was man vermutlich auch ganz ohne künstliche Intelligenz geschätzt hätte. Aber dass hinten rauskommt, was man sich vorne schon gedacht hatte, spricht ja nicht dagegen, ein Gefühl mithilfe von Daten zu überprüfen. Und die Daten, die die NZZ ihren Abonnentinnen und Abonnenten präsentiert – die sie vermutlich zu einem nicht geringen Teil lesen, weil sie das Gefühl haben, dass „die Medien“ Habeck mehr lieben als Merz und Lindner – sind im Detail durchaus interessant. Aber auch ein bisschen merkwürdig.

Und ihre Interpretation durch die NZZ ist mindestens gewagt.

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und BILDblog. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“. In seinem Notizblog macht er Anmerkungen zu aktuellen Medienthemen.

Die Merkwürdigkeit beginnt bei der Auswahl der drei untersuchten deutschen „Leitmedien“. Warum fehlen zum Beispiel die für ihre besondere FDP-Nähe berüchtigten Axel-Springer-Medien „Bild“ und „Welt“? Die NZZ antwortet uns darauf: „Wir haben nur Leitmedien im Sinne von führenden Qualitätsmedien ausgewertet, die in ihren Texten eine ähnliche Tonalität haben. Hätten wir beispielsweise die ‚Bild‘ mit einbezogen, hätte es die Auswertung erheblich verzerrt.“ Die „Welt“, nach der wir explizit gefragt hatten, kommt in der Antwort der NZZ nicht mal vor. Sie antwortet weiter: „Wir schreiben nicht ‚die‘ deutschen Leitmedien, sondern immer von ‚deutschen Leitmedien‘ und ‚den untersuchten Leitmedien‘. Demnach erheben wir auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.“

Naja! Die NZZ-Autoren sprechen durchaus von „die Medien“ und verallgemeinern ihre Ergebnisse. Sie formulieren Sätze wie: „Kein Politiker bekommt so gute Presse wie Baerbock“ oder sprechen davon, welcher Politiker „unter Journalisten“ besonders unbeliebt sei.

Interessant wäre es auch gewesen, wie bei der NZZ-Auswertungsmethode die NZZ-Berichterstattung bewertet worden wäre: Liebt die NZZ Merz mehr als Habeck? Auf unsere Anfrage betont die Zeitung, dass sie zwar „in ihrer Kernzielgruppe ein etabliertes Leitmedium“ in Deutschland sei. „Allerdings reicht unsere Marktdurchdringung noch nicht an die der untersuchten Medien heran. Wir haben uns zudem bewusst entschieden, unsere eigene Berichterstattung nicht einzubeziehen, um den Eindruck von Eigenwerbung zu vermeiden.“

Das wirkt auf den ersten Blick plausibel und auf den zweiten feige: Wer sagt denn, dass das Ergebnis als Werbung für die NZZ getaugt hätte, die in Deutschland mit dem Slogan „Der andere Blick“ für sich wirbt? Was, wenn die Zu- und Abneigung zu einzelnen Politikern noch krasser oder irrationaler ausgefallen wäre? Der Eindruck von Eigenwerbung entsteht umso mehr, wenn die NZZ nur die vermeintliche Entkoppelung der deutschen Presse von der Realität dokumentiert – ohne sich selbst ebenfalls demselben Test auszusetzen.

Die NZZ hat von zwei KI-Programmen eine „Sentimentanalyse“ machen lassen: „Sie bewerteten die Artikel also danach, ob die darin zum Ausdruck gebrachte Stimmung gegenüber den Politikern jeweils eher positiv, neutral oder negativ war“, heißt es unter dem Artikel. Auf Nachfrage ergänzt eine Sprecherin, dass die KI-Modelle dabei nicht zwischen eigenen Zuschreibungen durch die Journalisten und denen anderer (also zum Beispiel Experten oder konkurrierende Politiker) unterscheidet. „Allerdings wird die im Text erzeugte Stimmung auch durch die Auswahl der Experten und Gesprächspartner beeinflusst.“

Die Stimmung war demnach so, dass es im Verlauf über die drei Jahre bei Robert Habeck und Friedrich Merz jeweils zwei dramatische Ausreißer nach unten gab: beim Wirtschaftsminister den Streit um die Frage, ob die drei verbliebenen Atomkraftwerke am Netz bleiben sollen, und die Debatte um das Heizungsgesetz und seinen damaligen Staatssekretär Patrick Graichen; beim CDU-Vorsitzenden die Diskussion, ob die „Brandmauer“ zur AfD auch auf kommunaler Ebene gilt, sowie Ausfälle gegen Asylbewerber, Flüchtlinge und Migranten.

Ein für die NZZ-Autoren besonders plakatives Ergebnis: „Hinter Alice Weidel von der AfD ist der mit Abstand unbeliebteste Spitzenpolitiker unter Journalisten (…) der liberale Finanzminister Christian Lindner.“ Das „hinter Alice Weidel“ ist zweideutig; gemeint ist offenbar, dass Weidel noch unbeliebter ist als Lindner. (Außer im „Spiegel“, wo Lindner nach der Auswertung noch schlechter wegkommt.) In der FAZ liegt Lindner hingegen knapp vor Habeck.

Was lässt einen Politiker gut erscheinen „in der Presse“? Die NZZ meint, dass es bei der anhaltend beliebten Annalena Baerbock vor allem an der „Vielzahl an Reisen“ liegt, „bei denen Journalisten der Zeitung die Aussenministerin begleiteten“.

Sind Journalisten bei einigen Politikern weniger kritisch? Um diese Frage zu beantworten, haben wir 5600 Artikel deutscher Leitmedien analysiert.

Die vielleicht grösste Überraschung: Ausgerechnet in der konservativen FAZ schneidet Grünen-Ministerin Baerbock am besten ab. 1/5 pic.twitter.com/dHsk3NFPuO

— Simon Haas (@simhaas) December 2, 2024

Aber die NZZ nennt auch einen anderen Punkt:

„Die Frage, warum die Aussenpolitik unter Annalena Baerbock so wohlwollend beurteilt wird, beantwortet ein Blick auf die einzelnen, von der KI bewerteten Artikel. Da gab es beispielsweise Texte, in denen sich Autoren der ‚FAZ‘ positiv zu Baerbocks ‚schwingenden Plisseeröcken‘ oder ‚mintfarbenen Mänteln‘ äusserten.“

Nun ja: Das war ein Text, der davon handelte, dass deutsche Politiker nicht mehr versuchten, mit ihrer Kleidung nicht aufzufallen – und als Beispiel neben Angela Merkel (CDU), Claudia Roth (Grüne), Dorothee Bär (CSU) ausführlich Konstantin von Notz (Grüne), Annalena Baerbock (Grüne) und Silvia Breher (CDU) nennt.

In der Datenauswertung der NZZ wirkt das aber wie ein Einzellob für Baerbock. Die Zeitung staunt auch darüber, dass Baerbocks „feministische Aussenpolitik“ in der FAZ „überraschend gut wegkommt“. Der Beleglink führt zu einem FAZ-Artikel, der differenziert beschreibt, was Baerbock und andere darunter verstehen, der erwähnt, dass die Gegner dieser Politik in dem Artikel nicht vorkommen wollten, und der damit endet, ausführlich Masih Alinejad zu Wort kommen zu lassen, die iranische Oppositionelle, die Baerbock „Heuchelei“ und „Doppelmoral“ vorwirft.

Es liegt in der Natur solcher quantitativen Auswertungen, dass sie Komplexität reduzieren, aber wird man solcher Berichterstattung gerecht, wenn man sie einfach von einer KI als „positiver Artikel“ über Baerbock einsortieren lässt?

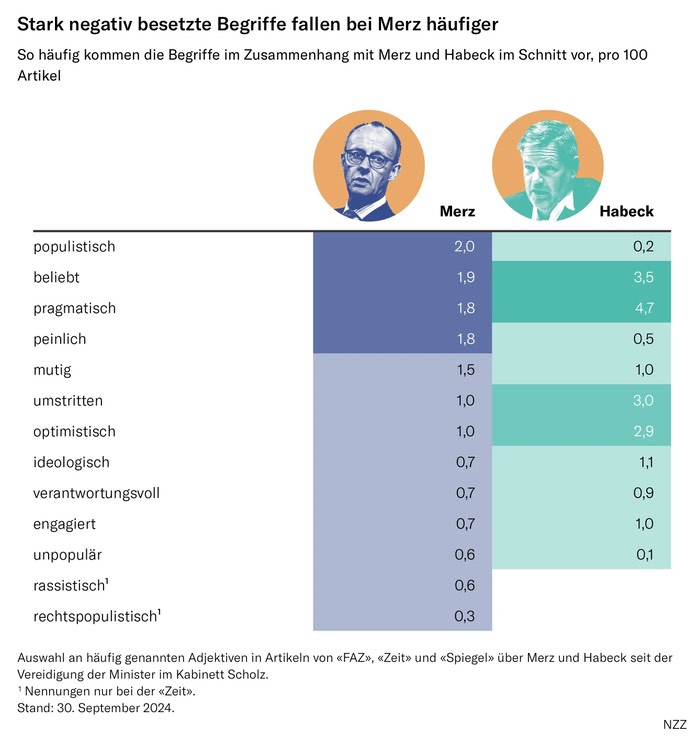

Die NZZ hat zusätzlich zur Sentimentanalyse die drei Zeitungen auch nach Adjektiven durchsucht, die mit Habeck und Merz in Verbindung gebracht werden. Danach „erhärtet“ sich ihr Verdacht, dass die untersuchten Medien „mit zweierlei Maß messen“: Im Zusammenhang mit Merz finden sich häufiger Begriffe wie „populistisch“, „peinlich“ und „mutig“, Habeck liegt bei Begriffen wie „beliebt“, „pragmatisch“ und „optimistisch“ vorne.

Wie wenig das im Zweifel aussagt, räumt die NZZ selbst ein: Das Wort „beliebt“ sei im Zusammenhang mit Habeck auch verwendet worden, „um zu beschreiben, wie tief der Minister mittlerweile in der Gunst der Wähler gesunken ist“. Das ist ja schön, wenn die NZZ selbst auf diese Tatsache hinweist – aber was ist eine Auswertung wert, die nicht unterscheiden kann, ob ein Wort in einem Artikel nur benutzt wurde, um darauf hinzuweisen, dass es für diesen Politiker nicht mehr zutrifft?

Zwei stark negative Begriffe fallen nur im Zusammenhang mit Merz – und nur in der „Zeit“: „rassistisch“ und „rechtspopulistisch“. Auf Nachfrage von uns hat die NZZ uns mehrere entsprechende Artikel aus der „Zeit“ geschickt. Das Label „rassistisch“ fällt unter anderem im Zusammenhang mit Merz‘ Formulierung von den „kleinen Paschas“, seinem Bierzelt-Satz Berlin-Kreuzberg sei nicht Deutschland, Gillamoos sei Deutschland, und ähnlichen Äußerungen des CDU-Vorsitzenden.

Spricht die von der NZZ ausgemachte Tendenz, dass Habeck von den Journalisten der drei Zeitungen eher als Pragmatiker gelte und Merz eher als Scharfmacher, wirklich dafür, dass es in den Redaktionen „mehr Sympathien für den erfolglosen Wirtschaftsminister gibt als für Merz“, wie die NZZ meint? Oder spiegelt das nicht einfach die tatsächliche Positionierung von Merz wider, der immer wieder mit Äußerungen gegen Ausländer auffiel – und sich womöglich selbst bewusst als Scharfmacher positionierte?

Im Kleingedruckten unter dem Artikel räumt die NZZ ein: „Die unterschiedliche mediale Berichterstattung kann nicht nur auf die Haltung der Journalisten zurückzuführen sein, sondern auch auf das Verhalten und die Aussagen der Politiker.“ Diesen Gedanken verdrängt sie aber bei der Präsentation ihrer Ergebnisse weitgehend.

Sie interpretiert die positiven oder negativen Bewertungen der Politiker stattdessen als Ausdruck von Sympathie der Journalisten. Die spielt sicher eine Rolle, und ich halte es gar nicht für unplausibel, dass bestimmte Medien Robert Habeck mehr „mögen“ als Friedrich Merz und Christian Lindner und das auch auf die Berichterstattung durchschlägt.

Aber was wäre eine „richtige“, von solchen Sympathien unverzerrte Darstellung von Politikern – oder woran zeigt sich eine systematische Verzerrung? Die NZZ greift auf verschiedene Parameter zurück, zum Beispiel, dass Merz in repräsentativen Umfragen „mal mehr, mal weniger deutlich vor Habeck“ liegt. „Dennoch gehen die untersuchten Medien mit dem konservativen Oppositionsführer ähnlich hart ins Gericht wie mit dem grünen Minister.“ Ist das wirklich ein valides Kriterium? Und wenn ja, dann wäre doch die kritischere Darstellung Lindners in den Medien genau richtig, weil sie seinen niedrigen Beliebtheitswerten entspricht?

Die NZZ meint, der „erfolglose Wirtschaftsminister“ müsste eigentlich in jedem Medium in den vergangenen drei Jahren deutlich mehr schlechte Presse bekommen haben als der Oppositionsführer, unter dessen Führung die Union in den Umfragen deutlich zugelegt hat. Das klingt wie ein sehr simples Bild von der Art, wie Medien funktionieren. Und nach einer ziemlich willkürlichen Bewertung – nach der Medien zum Beispiel auch führende AfD-Politiker positiv beschreiben müssten, wenn die rechtsradikale Partei in den Umfragen steigt.

Ist es legitim, aus einer nicht uninteressanten, aber letztlich sehr beschränkten Untersuchung die umfassende Schlussfolgerung zu ziehen, die in der Überschrift steht: „So ungleich behandeln deutsche Medien linke und rechte Politiker“? Die NZZ sagt, sie wollte bei ihrer Auswertung den „Eindruck von Eigenwerbung“ vermeiden. Wenn das stimmen sollte, wäre ihr das verblüffend schlecht gelungen.

Man kann mit KI schneller Ergebnisse erzielen, größere Datenmengen für umfangreiche Recherchen nutzen, bereits gefundene Lösungen anwenden, statt eigene mühselig zu entwickeln … Man braucht für das sinnvolle Arbeiten mit KI aber ein eigenes Skillset.

Wer das gefundene Ergebnis nicht qualifizieren kann, besitzt dieses Skillset nicht.

Kommt dann noch Vorsatz hinzu, nur Ergebnisse anzustreben, die dem eigenen bias entsprechen, wird es auch rasch mal peinlich.

Zu einer vermeintlichen Bevorzugung Annalena Baerbocks:

Dass Außenminister/innen sowohl medial als auch in der Bevölkerung traditioniell etwas besser dastehen, ist ja nichts neues und war aus dem Bauch heraus früher noch eine deutlich stärkere Tendenz.

Na dieselbe Auswertung hätte ich gerne mag für NZZ und WELT gesehen. Hoffentlich machen sich ZEIT und SPIEGEL da gleich mal ran.

Der noch recht neue deutsche Ableger der NZZ (Redaktion in Berlin) hatte von Anfang an eine ziemlich rechtskonservativer und teils populistischer Schlagseite. Viele halten die NZZ Deutschland für das Schweizer Original.

Die immer verdächtigere Verquickung von tendenziösen Inhalten und verkaufter Auflage beziehungsweise Klickzahlen ist ein zunehmend interessantes Thema.

Hier wurde ja auch schon über die schwäbische Zeitung berichtet, die nach rechts rutscht, um die auf sinkenden Auflagezahlen zu retten. Wäre mal eine größere Analyse wert.

confirmation bias, der. Ein anderes Beispiel ist mir unlängst gerade aufgestossen, interessanterweise von einer ehemaligen nzz-Berlin MA, Anja Stehle, hier für Die Zeit aktiv.

„An kaum einem anderen Zuschuss lässt sich das besser ablesen als an der E-Auto-Prämie, die Autokäufer seit 2016 in unterschiedlichen Höhen abgreifen konnten – bis die Ampelregierung sie nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts 2023 abrupt beenden musste. […]

In den Chefetagen von Volkswagen, BMW und Co. hat die Gelddroge offenkundig den Blick auf die Kunden vernebelt. Unter dem Einfluss der Staatshilfen haben sie viel zu große und teure E-Autos entwickelt. Erst als die Prämie wegfiel, war klar: Die deutschen Autobauer haben gar keine Modelle für eine real existierende Nachfrage im Programm, sondern für eine staatlich gesteuerte. “

https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-12/subventionspolitik-ampel-koaltion-robert-habeck-northvolt#cid-73092378

Es war also ganz sicher nicht etwa das sog. Dienstwagenprivileg, das die deutschen Autobauer beeinflusste auf dicke SUVs u.ä. zu setzen, und der etwa 10 mal so große chinesische Markt hatte auch gar keinen Einfluss auf die Produktpalette. Und die Manager der Automobilbranche agieren ja, wenn sie nicht per Subventionsdroge benebelt werden, ausschliesslich rational. Was alles eben so Sinn ergibt, wenn man von vornherein Habeck und die Grünen als Verursacher erkannt hat.

Frühe sang Rudi Carell mal, dass nur die SPD „schuld war“, heute sind es die Grünen.

So viel zur journalistischen Sorgfalt.

Interessant, da hängt man jahrelang in der digitale Geisteswissenschaften-Blase rum und fragt sich, wann man das eigentlich mal alles mal braucht und dann ist es ausgerechnet die NZZ, die zeigt, wie wichtig auch diese Forschung ist. Das was die da nämlich gemacht haben, ist weit hinter dem state-of-the-art, was man im Bereich digitale Textanalyse machen kann. Ich würde auch mal ein großes Fragezeichen hinter die Anwendung von KI setzen. Sentimentanalysen funktionieren auch ganz ohne KI – klingt dann nur nicht so schick ;)

Sinnvoll wäre neben der Erweiterung des Korpus auch eine kluge Vorverarbeitung der Texte. Man hätte bspw. sehr leicht alle wörtlichen Zitate rausnehmen können. Auch ein inhaltliches Clustern der Texte wäre vielleicht interessant. Und das Problem, wie man mit Negationen umgeht, ist für Leute aus den digitalen Geisteswissenschaften nun auch nicht neu.

Leider kommen Forscher:innen nicht so einfach an die Texte, sonst könnte man das, was hier gemacht wurde auch in vernünftig machen. Diese quick-and-dirty-Auswertung ist tatsächlich nur peinlich bzw. sehr fishy. Mit der klassischen 5-Minuten-Google-Recherche hätte man zig Expert:innen auf dem Gebiet der digitalen Sentimentanalyse finden können, die einem das ganze so aufsetzen, dass das ganze nicht so maximal unterkomplex ist. Die tendenziöse und teilweise abstruse Interpretation kommt dann noch als extrabescheuertes Sahnhehäubchen oben drauf!

PS: Sorry, für das Rumgenerde. Ich freue mich nur ehrlich, endlich mal Anwendung für die Dinge, die ich in meinem Job lerne, in der Welt zu finden.

Der Datenjournalismus der NZZ ist regelmäßig ein großes Plädoyer gegen den Datenjournalismus

Also etwas hängt mein Beispiel. weil ja die „E-Auto-Prämie“ bereits 2016 von Schwarz-Rot eingeführt wurde und nur als Beispiel dafür herhalten sollte, wie übel Subventionen im allgemeinen so sind. Gegenbeispiel ist dann auch Musk und Tesla, der ja

“ Der E-Auto-Bauer Tesla hat seinen Weg ganz ohne Staatsgeschenke ins brandenburgische Grünheide gefunden. Überzeugt haben der Anschluss an erneuerbare Energiequellen und die Tatsache, dass es in Deutschland viele Zulieferer, Know-how und Arbeitskräfte im Automobilsektor gibt.“ [quelle s.o.]

Was nur leider auch wieder nicht so ganz stimmt. Zum einen wollte Musk abgreifen, leider aber war Grünheide etwas zu spät fertig, weshalb die neuen Technologien in Texas als zuerst eingesetzt wurden, die zum Empfang der EU Förderung berechtigt hätten und zweitens erfahren wir:

„Die neue Batteriefabrik des E-Auto-Herstellers in Deutschland verliert Teile ihrer Wertschöpfung an US-Standorte – weil in Amerika Subventionen winken. Die Tesla-Arbeitsplätze in Deutschland sollen aber bestehen bleiben.“

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wegen-us-subventionen-tesla-schrumpft-batterieplaene-fuer-gruenheide-18697478.html

Diese bescheidenen Informationen sind dann wohl dem confirmation bias zum Opfer gefallen.

Schade.

Ob aber die KI das auch als „Sympathien für den erfolglosen „Wirtschaftsminister“ in der Zeit gewertet hätte?

„Politik nach dem Leitsatz „Viel hilft viel!“

Drei Jahre lang hat Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem primitiven Leitsatz „Viel hilft viel!“ Politik gemacht, hat, scheinbar nimmermüde, den Haushalt umgepflügt und die Milliarden von der einen in die andere Ecke geschoben. Bis 2024 sollen sich die Staatshilfen im Vergleich zu 2021 auf gut 49 Milliarden verdoppelt haben.“ schreibt Frau Stehle in der Zeit.

Was war da bloß sonst noch so los in den 3 Jahren?

Ich komme gerade nicht drauf.

Wörter wie „pragmatisch“ können lobend, abwertend oder neutral gemeint sein; ich traue eine KI nicht zu, solche Nuancen realistisch abzubilden.

Dass bestimmte Zeitungen für bestimmte Politiker mehr Sympathie als mit anderen hegen – sei es unverdient oder nicht – ist jetzt nicht so eine neue Erkenntnis, aber da sehe ich schon ein Argument, BILD und WELT direkt rauszuhalten. Das Drecksblatt – so bemerkt es selbst die KI – ist voreingenommen? Und Natrium brennt besser, wenn es nass wird.

Andererseits, weil das so ist, gilt ein Sympathie-Barometer bei der ZEIT streng genommen nur für die Zeit, selbst wenn man die methodischen Probleme nicht hätte.