Die Kolumne

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und BILDblog. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“. In seinem Notizblog macht er Anmerkungen zu aktuellen Medienthemen.

Der Stern-Preis, den Ältere noch als Henri-Nannen-Preis kennen, „gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachigen Journalismus“, so steht es jedenfalls in fast allen Artikeln über den Stern-Preis, nicht zuletzt auf den Seiten des „Stern“. Und die bedeutendste Kategorie dieses bedeutendsten Preises ist die „Geschichte des Jahres“. In der Eigenbeschreibung wird der Anspruch an die auszuzeichnende journalistische Arbeit in schwindelerregende Höhen geschraubt:

„Diese Kategorie kürt die journalistische Glanztat der vergangenen zwölf Monate. Eine Geschichte, der es mit großer Eindringlichkeit oder Unmittelbarkeit gelungen ist, das Publikum über alle Grenzen von Alter und Weltanschauung hinweg in ihren Bann zu ziehen. Die nachhaltige Resonanz erzeugt hat. Die Maßstäbe setzt für die ungebrochene Kraft von großem Journalismus.“

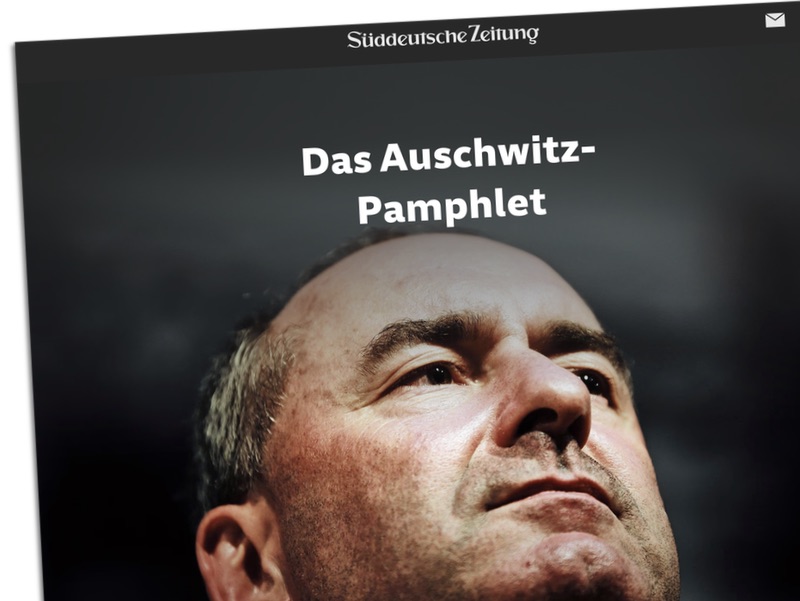

Gewinner in diesem Jahr ist die Enthüllung der „Süddeutschen Zeitung“ im August vergangenen Jahres, dass Hubert Aiwanger, der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident, als Jugendlicher eine Hetzschrift über das „Vergnügungsviertel Auschwitz“ geschrieben haben soll, was er bestreitet.

Ja, das ist angesichts der vielfältigen Kritik, die es an dieser Berichterstattung gab, ein bisschen überraschend. Wobei man natürlich sagen kann, dass sie das Publikum tatsächlich über alle weltanschaulichen Grenzen hinweg in ihren Bann gezogen hat, halt nur, je nach Position, aus einer Faszination heraus, wie sehr Journalismus zur Kampagne gegen politische Gegner verkommen könne.

Aber es waren nicht nur Aiwanger selbst, seine politischen Freunde, chronische Gegner der „Süddeutschen Zeitung“ und generelle „Lügenpresse“-Rufer, die die Berichterstattung der SZ beanstandeten – oft in maßloser Form. Auch in der Branche gab es Kritik, insbesondere an der ersten Seite-3-Geschichte, die jetzt preisgekrönt wurde. „Spiegel“-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit sagte, die SZ habe Fehler gemacht – vor allem dadurch, dass die Journalisten „nicht mit einer Nachricht rausgegangen sind, sondern mit einer erzählenden Reportage, die vieles mitreflektiert, unterstellt und nahelegt. Da wären Sachlichkeit und Direktheit besser gewesen.“

Hier auf Übermedien habe ich insbesondere die Art, wie der SZ-Artikel seine eigene mögliche Wirkung vorwegnahm und sich an ihr geradezu berauschte, kritisiert: Als Beispiel dafür, wie man nicht über einen Fall wie Aiwanger berichten sollte. Heute, mit dem Abstand von zehn Monaten und nach einer Landtagswahl, bei der Aiwangers Freie Wähler deutlich Stimmen gewannen, lesen sich manche Passagen noch merkwürdiger, in denen der SZ-Text herbeiraunt, dass mit ihm die Erfolgs-„Welle“, auf der Aiwanger reite, brechen könnte.

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und BILDblog. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“. In seinem Notizblog macht er Anmerkungen zu aktuellen Medienthemen.

Auch SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach hat intern inzwischen Fehler eingeräumt. Zumindest der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Seite-3-Geschichte sei falsch gewesen. Er selbst habe die finale Version am Tag des Andrucks erst am späten Nachmittag gelesen. Auch aus Fairness gegenüber den Kollegen, die diese Recherche verantwortet hatten, habe er an der Veröffentlichung festgehalten. Dies sei ein Fehler gewesen, weil man sich damit angreifbar gemacht habe, zitierte das Branchenmagazin „Medieninsider“ den Chefredakteur.

Dass ein Artikel umstritten ist, schließt nicht aus, ihn trotzdem für preiswürdig zu halten. Aber es macht die Auszeichnung mindestens: erklärungsbedürftig. Fand die Jury die journalistische Kritik an dem Stück nicht stichhaltig? Fand sie es, im Gegenteil, eine vorbildliche Art, mit heiklen Recherchen umzugehen? Ging es ihr weniger um die einzelnen Formulierungen als um die Wirkung des Stücks? War es auch eine Art Trotz-Preis, um den Autorinnen und Autoren, die massiv und zweifellos auch ungerecht angegriffen wurden, im Nachhinein eine Würdigung ihrer Arbeit zukommen zu lassen?

Oder einfach gefragt: Was macht gerade diesen Artikel zur „journalistischen Glanztat der vergangenen zwölf Monate“, im deutschen Journalismus insgesamt, wohlgemerkt?

Den Preis in der Kategorie „Geschichte des Jahres“ vergibt der Beirat des Stern-Preises. Er besteht aus Melanie Amann („Spiegel“), Helene Bubrowski („Table Media“) Ulrike Köppen (Bayerischer Rundfunk), Juliane Leopold (ARD-aktuell), Katja Pietsch (Radio Bremen), Niddal Saleh-Eldin (Axel Springer), Gregor Peter Schmitz („Stern“), Patrik Schwarz („Zeit“) und Stefan Schmitz („Stern“).

In der Pressemitteilung und auf den Seiten des Preises selbst erfährt man dazu: nichts. Die Seite, auf denen die Gewinner bekannt gegeben werden, ist die kargstmögliche Tabelle, die nicht einmal Links zu den ausgezeichneten Arbeiten enthält, geschweige denn irgendetwas anderes.

(Auf meine Anfrage an die Pressestelle des Preises, ob es eine Begründung der Jury gibt, die man mir zuschicken kann, habe ich bislang keine Antwort bekommen.)

Aber der „Stern“ als Ausrichter betreibt ja, was viele nicht wissen, selbst auch eine Seite mit journalismusähnlichen Inhalten. Hier findet sich „In eigener Sache“ die Meldung „‚Süddeutsche Zeitung‘ erhält stern-Preis für Aiwanger-Recherche“. Sie beginnt mit dem Ausruf „Welch ein Abend!“, ohne die in diesen Worten steckende Frage je zu beantworten. Die Gewinner werden pflichtschuldig aufgeführt, hier immerhin mit Links zu den Quellen, aber warum die „hochkarätig besetzte Jury“ diese „exzellenten Arbeiten“ konkret auszeichnet, bleibt ungestellt und unbeantwortet.

In einem weiteren Artikel gibt es „Impressionen des stern-Preises 2024“, eine weitere karge Auflistung der Gewinner, die Behauptung, dass „die bedeutendsten deutschsprachigen Journalistinnen und Journalisten des Landes“ ausgezeichnet wurden, und eine weitere Bildergalerie. Konsequenterweise sind auf keinem einzigen Foto die Preisträger zu sehen, dafür aber auf dreien „Stern“-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz (einmal mit einem weiteren „Stern“-Chefredakteur und den Worten: „Zwei Gleichgesinnte untereinander“, was immer das bedeuten mag).

Schließlich gibt es noch einen Artikel, diesmal mit der Überschrift „Das sind die ausgezeichneten Journalistinnen und Journalisten“ und einer anderen Bildergalerie. Gründe für die Auszeichnungen stehen auch hier nicht, aber immerhin erfährt man: „Untergebracht waren die Gäste des stern-Preises im PIERDREI Hotel Hafencity Hamburg.“

Anderswo im Netz findet man eine dpa-Meldung, die nüchtern die Preisträger nennt. Die „Welt“ hat sie angereichert mit Informationen über die Kritik, die an der ausgezeichneten SZ-Aiwanger-Geschichte geäußert wurde, wodurch die Frage, warum sie trotzdem nach Meinung der Jury die „Geschichte des Jahres“ war, besonders unbeantwortet wirkt – außer natürlich für die „Welt“-Kommentatorenschaft, die schon zu wissen glaubt, warum man sich solche Preise zuschustert, und erwartbar, aber teilweise auch nachvollziehbar zynisch reagiert.

In der „Süddeutschen Zeitung“ selbst immerhin findet man die Andeutung einer Erklärung:

Die Stern-Preis-Jury sagte, insbesondere über diese Recherche „haben wir leidenschaftlich diskutiert und gestritten“. Sie stehe jedoch für „hervorragenden Journalismus, der Debatten auslöst und aufdeckt, worüber mächtige Politiker lieber schweigen möchten“.

(Lustigerweise schreibt die SZ in ihrem Vorspann, sie habe „die Auszeichnung in der Kategorie ‚Geschichte des Jahres‘ über Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten“ gewonnen, was klingt, als wäre das eine wirklich spezielle Kategorie, die Aiwanger im Prinzip sogar gefallen könnte.)

Warum vergibt man einen Preis für ausgezeichneten Journalismus, ohne zu erklären, was diesen Journalismus auszeichnet? Guter Journalismus ist keine Kunstform, die sich selbst genügt, sondern dient der Gesellschaft. Müsste ein Journalismus-Preis, der irgendeine öffentliche Relevanz beansprucht, nicht mit dem Publikum kommunizieren, überhaupt: mit irgendwelchen Menschen jenseits derjenigen, die sich vor Ort gegenseitig auf die Schultern geklopft haben?

Das gilt grundsätzlich, aber bei einem Artikel, der so umstritten war wie der Aiwanger-Artikel der SZ, wäre es ganz besonders wichtig. Sonst entsteht bestenfalls der Eindruck, dass Artikel nur für die Kollegen geschrieben werden, und schlechtestenfalls, dass man dem kritischen Publikum mit diesem Preis einfach den Stinkefinger zeigen wollte.

Nachtrag, 15:00 Uhr. „Medieninsider“ berichtet, dass Jury-Mitglied Juliane Leopold in der Laudatio gesagt habe, die SZ-Recherchen hätten alles geliefert, was eine Geschichte des Jahres ausmache. Unter anderem: Die Recherchen seien akribisch gewesen und hätten für eine Debatte gesorgt; die SZ habe die Kritik daran „ernst genommen“ und „aufgearbeitet“, sei aber gleichzeitig standhaft geblieben und nicht zurückgewichen. Marvin Schade fragt angesichts der Entscheidung der Jury: „Wer will sich da noch über Entfremdung zwischen Journalismus und seinem Publikum wundern?“

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Tja, aus Relotius nix gelernt. Womit ich keineswegs der SZ schlechte Recherche oder gar Lüge unterstellen will. Wohl aber der Jury die Neigung, sich von fetten, aufgeblasenen Edelfeder-Texten berauschen zu lassen. Einen Sachverhalt korrekt aufzuklären – das ist nicht preiswürdig. Einen Sachverhalt so „aufzubereiten“, dass er auf maximale Wirkung und Erschütterung der Republik abziehlt – das schon. Herr Niggemeier hat in seiner Kritik zum Seite-3-Artikel alles Notwendige gesagt.

Ganz entgangen war mir, dass der legendäre Henri-Nannen-Preis inzwischen (aus nachvollziehbaren Gründen) nicht mehr so heißt. „Stern-Preis“ finde ich unfreiwillig komisch. Klingt wie „Bunte-Preis“. Wann hat jemand den Stern zuletzt als ernstzunehmendes Medium betrachtet? Hitler-Tagebücher wäre zu früh, aber für die letzten 20 Jahre fällt mir keine öffentliche Debatte ein, in der der Stern eine Rolle gespielt hätte.

„Aber der „Stern“ als Ausrichter betreibt ja, was viele nicht wissen, selbst auch eine Seite mit journalismusähnlichen Inhalten.“

Diese beiläufigen, meist redlich verdienten kleinen Gemeinheiten sind nicht nur in schweren Zeiten höchst erbaulich. Vielen Dank dafür, ganz grundsätzlich.

Also ich bin nach wie vor froh über die Recherche und ihre Veröffentlichung. Die Kritik von SN daran war ja, dass man „all jenen Munition gibt, die ihr unterstellen, eine Agenda zu haben“. Und?

Das übliche Zurückrudern und Relativieren kennt man ja aus der Richtung. Politische Konsequenzen zieht so ein bayerischer Vizelandesfürst natürlich auch nicht, Dezenz ist Schwäche. Da wird instinktiv mit „Agenda“ zurückgefeuert und im Zweifel war’s dann der Bruder. Ne, passt schon die Veröffentlichung, dann lieber bisschen Kritik von übermedien ertragen. Preiswürdigkeit nicht gegeben, weil handwerkliche Fehler? Kann sein.

Klar quaken die Unken wieder „Re-lo-tius“ wie in der uralten Budweiser Werbung. Wer nur einen Hammer hat, hält alles für einen Nagel.

Wenn die Recherche das letzte Glied in der Beweiskette gefunden hätte, wäre das sicher ein journalistisches Glanzstück gewesen, dass wahrscheinlich auch zu Aiwangers Rücktritt geführt hätte.

Jetzt hat es aber dafür nicht gereicht – sei es, weil er es wirklich nicht war, sei es, weil er einfach Glück hatte – und das mag man bedauern, aber das mit einem Preis zu belohnen, ist trotzdem sinnlos.

Der Fahrradfahrer, der nicht ins Ziel kommt, weil er kurz zuvor einen Platten hat, kriegt auch keine Medaille.

@Anderer Max (#3):

Bin ich die Unke? Begründen Sie mal! Ja, ich hatte den Namen genannt. Nur hatte ich danach erklärt, wie ich das meine – nämlich gegen die Jury gemünzt, nicht gegen die Süddeutsche. Das ignorieren Sie geflissentlich und nutzen die Sache, mir einen klassischen „Rechtes Narrativ“-Vorwurf überzubraten. Soviel zum Thema Hammer und Nagel.

Sie haben sich doch selbst begründet: „Womit ich keineswegs der SZ schlechte Recherche oder gar Lüge unterstellen will.“

Dann, warum „Relotius“ unken? Dass sich Jury’s (generell) von der Form und nicht dem Inhalt beeindrucken lassen, ist ja kein dediziert relotianisches Problem. Ich ignoriere „das“ nicht, auch nicht geflissentlich. Es macht nur keinen Sinn. Ihre kritische Kritik ist ja inhaltlich richtig, aber qualifiziert sich nicht zu „Tja, aus Relotius nix gelernt.“. Deswegen der die Hammer-Nagel-Metapher.

Ein unbegründetes „selber“ überzeugt mich auch nicht (Bezug: „Soviel zum Thema Hammer und Nagel.“)

Und wo „brate“ ich ein „rechtes Narrativ über“? Allein die Formulierung … Als ob ich Ihnen Gewalt antun würde :D

Man muss einfach nicht bei jedem Medienversagen Relotius unken. Mehr nicht.

„Dass sich Jury’s (generell) von der Form und nicht dem Inhalt beeindrucken lassen, ist ja kein dediziert relotianisches Problem“

Wenn es nur bei Relotius so gewesen wäre, aber sonst nicht (mehr) vorkäme, wäre es ja schön.

Der Inhalt bei Relotius sah ja immerhin gut aus, bei der Aiwanger-Story fehlte da leider was.

Man kann ja gerne der SZ sagen: „Schade, aber beim nächsten Mal habt Ihr mehr Glück!“, OHNE Ihr direkt einen Preis zu verleihen, den andere vermutlich eher verdienten.