Null Ahnung von Datenjournalismus

Wenn Sie mich und meine Arbeit noch nicht kennen: Kommentare wie dieser waren lange nicht meine bevorzugte journalistische Darstellungsform. Stattdessen habe ich als Datenjournalist und Faktenchecker versucht, sachliche Analysen zu komplexen Themen zu liefern – und Unsicherheiten dort, wo etwa Zahlen Unsicherheiten mit sich bringen, transparent zu machen.

Das vorab.

Und nun lassen Sie uns über Werner Bartens reden, leitender Redakteur im Ressort „Wissen“ der „Süddeutschen Zeitung“, dessen jüngster Artikel mich geärgert hat. Bartens hat heute im Feuilleton der SZ (hier online) einen Text mit dem Titel „Na, du Null“ veröffentlicht. Er würde mich sprachlos zurücklassen, hätte ich nicht doch etwas dazu zu sagen.

„Null Todesfälle“? Nein!

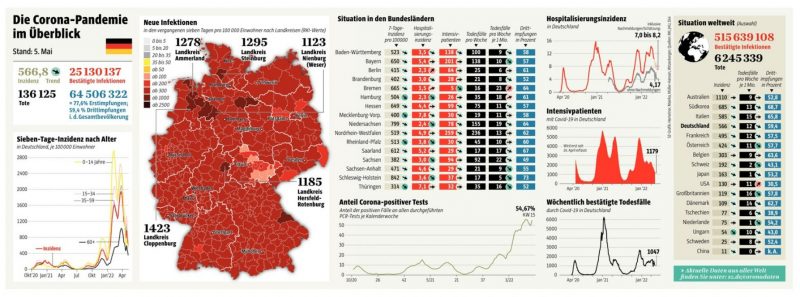

Am Montag war in diversen Medien zu lesen, dass es am Sonntag „null Todesfälle“ im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben habe; es sei der erste Tag seit September 2020 gewesen, an dem kein Mensch mit oder an dem Virus verstorben sei. Die Meldungen waren eine journalistische Bruchlandung, denn 11 von 16 Bundesländern hatten am Wochenende gar keine Zahlen gemeldet – doch dieser Kontext fehlte in den Nachrichten.

Wir haben deshalb darüber berichtet, und dpa hat anschließend Konsequenzen gezogen: „Die Meldung hat einen falschen Eindruck erweckt und hätte mit dieser Überschrift und diesem Leadsatz nicht gesendet werden dürfen. Wir haben beschlossen, sonntags und montags keine eigene Meldung mehr zu den RKI-Zahlen zu senden“, sagte Nachrichtenchef Froben Homburger.

Nun nimmt sich Werner Bartens der Sache mit einigen Tagen Verzögerung an, und auch er kritisiert diesen Meldungs-Meldungs-Fehler. Nimmt man es genau, beginnt sein Text allerdings gleich mit eben jener Falschinformation, dass es am Sonntag keine Corona-Toten gegeben habe.

Faktenchecker gruselt es bei dieser Aufmachung. Solche Ausschnitte verbreiten sich in Windeseile in Telegram-Gruppen als vermeintlicher Beleg dafür, dass nun auch die „etablierten Medien“ verstanden hätten, dass die Pandemie nicht (mehr) existiere. Im SZ-Feuilleton weiß man davon offenbar nichts – und auch nicht in der Social-Media-Abteilung:

Am 1. Mai starb in Deutschland niemand an Corona. Ist die Seuche am Ende? Oder ist es die Statistik? @WernerBartens über deutsche Zahlenspiele mit der Null.#SZPlus https://t.co/HH3eUSMC4d

— SZ Kultur (@SZ_Kultur) May 5, 2022

Über der Online-Fassung des Textes titelt die „Süddeutsche“ immerhin etwas vorsichtiger:

Und auch der Teaser klingt online schon ganz anders:

Sinkende Inzidenz, null Todesfälle: Wie soll man die jüngsten Corona-Zahlen deuten, wenn nicht als das lang ersehnte Ende der Pandemie? Über nichtssagende Statistiken.

Soweit, so richtig

So zum Warmwerden gönnt sich der promovierte Mediziner Bartens zwei Absätze mit einer Referenz auf die „Mediziner-Bibel ‚House of God‘ von Samuel Shem“, die er mit einem ein wenig hochtrabenden Zitat daraus beschließt – eine „Wahrheit, deren Berechtigung jeder Werktätige in den Lebens- wie den Ingenieurwissenschaften leidvoll anerkennen“ müsse:

„Wer viel misst, misst viel Mist.“

Ein weiter, etwas platter Weg zu der Kritik, zu der Bartens nun anhebt. Er meint, die Corona-Zahlen seien alle nicht mehr aussagekräftig – weil es keine verpflichtenden Tests in Schulen mehr gebe, man ohnehin nur noch schwer an Tests komme, und weil die obendrein oft unzuverlässig seien. Das Virus habe (Ironie!) am Wochenende „schlicht frei“.

Zurecht kritisiert er, was hinlänglich bekannt (und auch vom Robert-Koch-Institut so kommuniziert) ist: dass die Wochenendzahlen schon immer wenig Aussagekraft haben. Auch ich finde das schlecht: Wir hätten mehr und bessere Daten gebraucht, um zielgerichteter Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen zu können. Dass sich die Datenlage in mehr als zwei Jahren kaum verbessert hat, ist politisches Versagen.

Bartens aber will auf eine andere Sachen hinaus. Er schreibt:

Man könnte also derzeit auch aus den Eingeweiden lesen oder den Vogelflug befragen, wenn man sich einen Überblick über das Infektionsgeschehen verschaffen möchte. Trotzdem werden die Inzidenzkurven und Todesfallstatistiken täglich mit Ernst als Wellenbad-Grafik – natürlich exklusiv mit dem üblichen Wochenend-Knick – auch in hochseriösen Nachrichtenformaten gezeigt und erklärt. Das spiegelt wissenschaftliche Genauigkeit vor und sagt doch: nichts.

Welche Formate er meint, schreibt Bartens nicht. Auch nicht, ob er damit die Seiten seines Ressorts meint. Dort sieht es nämlich, auch am Montag, auch heute, wie von ihm beschrieben aus: lauter Kurven und Zahlen. Und ohne notwendigen Kontext zu liefern.

Richtig ärgerlich wird es an der Stelle, an der Bartens Datenjournalismus grundsätzlich in Zweifel zieht. Zunächst schreibt er: Jeder, „der sich mal mit Wissenschaft beschäftigt hat“, wisse, „wie Täuscher und Trickser Daten schütteln und zu einer Grafik transformieren, die das Gegenteil von dem aussagt, was der Fall ist“. Und zu den Tricksern zählen nach seinem Empfinden offenbar auch Datenjournalist*innen:

Zur Verwirrung trägt zusätzlich der Boom des „Datenjournalismus“ bei. Unter dieser vergleichsweise immer noch neuen Berufsbezeichnung sammeln sich ehrenwerte Kolleginnen und Kollegen, die früher als Mathe-und Physik-Nerds einem ungewissen Schicksal entgegengesehen hätten.

Dass „Mathe- und Physik-Nerds“ jemals in eine ungewisse Zukunft geblickt hätten, ist mir neu. Vor allem aber finde ich es bemerkenswert, wie der Wissenschaftsjournalist hier versucht, die Leistung von Datenjournalist*innen klein zu reden – und die „ehrenwerten Kolleginnen“ mit der Verwirrung um das Meldung-Meldungs-Debakel vom Montag in Verbindung bringt.

Dabei sind es gerade diese Kolleginnen und Kollegen gewesen, die aus diesem Anlass – und damit einmal mehr – auf das Versagen in den Newsrooms hingewiesen haben. Und sie sind es, die seit zwei Jahren jeder Datenwidrigkeit zum Trotz Wege finden, technische und redaktionelle Barrieren zu überwinden, um ein Abbild der Situation zu ermöglichen, so gut es eben geht.

Bisschen peinlich auch, dass Bartens von „Dashbords“ (sic!) schreibt, und dann noch lustig einschiebt, den Begriff habe man „vorher nur aus einem Song von Meat Loaf“ gekannt. Bartens kann mit diesen Dingern offenbar nicht viel anfangen. Dabei wurden Dashboards notwendig, damit große Medien wie ARD oder ZDF, „Zeit Online“, die „Süddeutsche“ und selbst Online-Ableger kleinster Verlage die Daten der Pandemie veranschaulichen konnten.

Datenjournalist*innen haben nicht nur diese (glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche) enormen technischen Hürden in (zum Teil kaum digitalisierten) Medienhäusern genommen, sie mussten (und müssen) sich auch Zugang zu Daten von Behörden erkämpfen – Behörden, die zu Beginn der Pandemie das Fax noch sehr zu schätzen wussten.

Mehr als nur „Nerds“

Datenjournalist*innen haben auch oft erklärt, wie mit Daten umzugehen ist, und wurden dafür mit Branchenpreisen ausgezeichnet. Bartens hat auch schon Preise gewonnen, war mal „Wissenschaftsjournalist des Jahres“, 2009, mit Sicherheit verdient. Es war in einem semidigitalen Erzähl-Zeitalter und für seine Berichterstattung über die Schweinegrippe – aber ohne eine weltweite Pandemie, die es zu beschreiben galt und gilt.

Überhaupt haben Datenjournalist*innen in den vergangenen zwei Jahren mehr getan, als nur über und aus den Covid-Daten zu berichten: Sie haben aktiv dazu beigetragen, dass diese besser werden. Etwa, in dem sie frühzeitig und kontinuierlich öffentlich Druck auf das RKI gemacht haben, sich vernetzten, sogar eine eigene Fachgruppe im Verein Netzwerk Recherche gründeten. Es wurden nächtelang gemeinschaftlich Datenpannen der Behörden seziert und Skripte umgeschrieben, wenn mal wieder ein Amt meinte, es sei kein Problem, mal eben das Datendesign umzugestalten.

Der Wert dieses Datenjournalismus ist weit über die Grenzen der Branche erkannt worden. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina forderte gar in ihrer Stellungnahme „Digitalisierung und Demokratie“ Mitte 2021, „qualitativ hochwertiger, datenbasierter Journalismus sollte gefördert werden, der anstelle einer Fokussierung auf Einzelanekdoten und Narrative möglichst großflächige empirische Daten und langfristige Trends analysiert“. Schließlich spiele „qualitativ hochwertiger Journalismus (…) eine zentrale Rolle für die politische Bildung und demokratische Prozesse“.

Auch das RKI hat, wenn auch nicht ohne Nebengeräusche, irgendwann begriffen: In den Redaktionen sitzen Journalist*innen mit so hoher wissenschaftlicher und technischer Kompetenz, dass man sich ihnen nicht verschließen sollte als Bundesoberbehörde. Das RKI suchte deshalb den Austausch, etwa bei der Wissenschafts- und Journalismus-Konferenz SciCAR Ende vorigen Jahres, und tut das weiterhin: Erst vor kurzem soll das RKI Datenjournalist*innen zu Gesprächen empfangen haben.

All das ignoriert Bartens in seinem Seitenhieb auf die „Mathe-und Physik-Nerds“. Vielleicht sollte er mal im hervorragend aufgestellten Datenteam der SZ vorbeischauen und fragen, was die da eigentlich so machen – und wie. Und vielleicht sagen die Bartens dann auch noch etwas zu seinem Text.

Physik und Mathe abzuwerten ist die Art von Anti-Intellektualismus, die gesellschaftlich nicht nur nicht nicht verpönt ist, sondern akzeptiert.

@Mycroft

Ja und nein. Ich denke, man und insbesondere Bartens macht sich schon ziemlich lächerlich, wenn er auf der Frontseite des Feuilletons abfällig von „Physik- und Mathenerds“ spricht, wo der Ausdruck „Nerd“ mittlerweile (völlig zurecht :-) ) positiv konnotiert ist.

Ja, es gibt dieses weit verbreitete Kokettieren damit, Mathe und Physik (sowie Chemie und Informatik) nicht zu beherrschen und dies auch nicht zu müssen.

Aber doch schwingt da in der Regel ein großer Respekt mit, denn die Leistungen des MINT-Bereichs werden hoch geschätzt. Ich glaube, diese Formulierung dürfte deshalb nur bei sehr wenigen von Bartens Lesern gut angekommen sein.

Der Begriff „Nerd“ allein wäre ja ok.

Aber in Verbindung mit dem „ungewissem Schicksal“, dass die „früher“ angeblich hatten?

Klingt so, als würden Medien den armen Nerds das Gnadenbrot gewären, weil in der heutigen Medienbranche ja alle so großzügig sind.

Was die Kritik an einer zu kleinteiligen Statistik, deren Gangkurve als Artefakt des Messverfahrens auch Wochenenden und Feiertage abbildet, ja nicht entkräftet, aber so ist es halt Geringschätzung für Leute, die etwas besser können als er.

Ja, alles richtig. Schon absurd, denn diese Leute könnten höchstwahrscheinlich woanders – und wohl sogar im Gegensatz zu ihm – deutlich mehr verdienen als bei einer Zeitung.

Man muss in meinen Augen etwas differenzieren, was man nun genau Datenjournalismus nennt. Diese ganzen Dashboards und die tägliche Verkündung der aktuellen Corona-Zahlen würde ich nun nicht zwingend dazuzählen, weil dort oft das fehlt, was Journalismus eigentlich ausmacht: Die Einordnung in einen Kontext. Um es platt zu sagen: Irgendwelche Zahlen kann man immer in den Äther rausblasen, das ist keine Kunst und deswegen ist es ja auch so beliebt, weil diese Zahlen in den Köpfen der Rezipienten völlig unterschiedliche Bilder hervorrufen können (Kriminalitätsstatistiken sind dafür schöne Beispiele).

Datenjournalismus wird dann gemacht, wenn man mit den Daten Aussagen belegen oder unterstreichen möchte und dafür braucht man halt Leute, die diese Daten überhaupt verstehen. Schönes Beispiel von den Corona-Daten: An Ostern gab es den üblichen Dip nach unten in der Inzidenzkurve, eine Woche später der entsprechende Dip nach oben, was leicht erklärbar ist, aber kaum erklärt wurde. Und genau dafür braucht man dann halt die „Nerds“, die regelmäßig mit Daten arbeiten und wissen, worauf es letztlich ankommt. Die sind hier in meinen Augen also nicht das Problem, das sitzt eher woanders.

Wie mich solche Platitüden wie „Wer viel misst, misst Mist“ immer triggern. Fehlt nur noch, dass Statistiken ja generell nicht glaubhaft seien.

Ich frage mich, wie man gerade als Wissenschaftsjournalist auf die Idee kommt, anderen Journalisten die Schuld an Datengetriebener Forschung zu geben. Als hätte die brauchbare Aufbereitung medizinischer Daten nicht zu einem erheblich höheren Verständnis der Pandemie in der Allgemeinheit beigetragen. Auch der Vorwurf, dass Wissenschaft generell manipulativ sei und jeder das wisse, der sich damit befasst hat, deutet entweder auf ein Unverständnis von wissenschaftlichen Methoden oder irgendeiner Form von Verbitterung hin, die da projeziert wird.

Das einzige, was man Datenjournalisten vorwerfen kann, ist, dass ich sehr viel mehr in Daten rumstöbere, die gar nichts mit meiner eigenen Arbeit zu tun haben…