Die Cookie-Apokalypse (1):

Wie Medien zu Datensammlern wurden – und warum sich das endlich ändern könnte

Die Cookie-Apocalypse (3):

Die Cookie-Tricks der deutschen Verlage

Verlage reden nicht gerne im Detail über ihre Werbefinanzierung. Um so bemerkenswerter ist ein Text, den die „New York Times“ vor kurzem veröffentlichte: „Als Branche geben Nachrichtenorganisationen eine jämmerliches Bild ab, wenn es um die Privatsphäre geht“, schreibt Robin Berjon, der für die „Data Governance“ des traditionsreichen Verlags verantwortlich ist. Da Vertrauen ein elementarer Teil des Geschäfts des Verlages sei, habe die „New York Times“ viele Bereiche von Werbetrackern befreit. Für europäische Besucher wird gar keine Werbung mehr angezeigt, die auf Echtzeit-Auktionen mit Leserdaten beruht.

Das Ziel für kommendes Jahr: Die Zeitung will das Werbegeschäft nicht mehr Google und Co. überlassen. Sie baut eine eigene Infrastruktur auf, die nicht mehr auf den weltweiten Datenhandel angewiesen ist. Die Zeitung will ihr Wissen um ihre Inhalte und ihre Reputation nutzen, Werbung zielgenau auszuspielen, ohne ihre Leser bis ins Kleinste ausspionieren zu müssen. So teilt der Verlag seine Leser selbst in Alters- und Interessengruppen ein und verspricht den Werbekunden, damit bessere Ergebnisse zu erzielen als die großen Datenkonzerne. Bei der „Washington Post“ und VOX Media laufen bereits ähnliche Systeme.

Obwohl in Deutschland Privatsphäre und Datenschutz schon lange eine wesentlich prominentere Rolle spielen, sind deutsche Verlage von einem Schnitt wie der „New York Times“ noch weit entfernt. Zwar lästern Verlegerverbände gerne über den Datenhunger von Facebook und Google – doch gleichzeitig stillen sie diesen Datenhunger unbeeindruckt selbst und schicken Nutzerdaten täglich millionenfach an Google und Facebook, an OutBrain und Plista, an nugg.ad und Adition Technologies.

Die Cookie-Apokalypse (1):

Wie Medien zu Datensammlern wurden – und warum sich das endlich ändern könnte

Die Cookie-Apocalypse (3):

Die Cookie-Tricks der deutschen Verlage

Möglich wurde das durch die deutsche Gesetzeslage, die lange Zeit europäische Vorgaben ignorierte und die Datenschutz-Grundverordnung so schwächte. (Mehr dazu im ersten Teil.) Doch jetzt, nachdem der Bundesgerichtshof diese juristische Scharade beendet hat, sehen sich die Verlage gezwungen, nicht nur lange und komplexe Datenschutzbestimmungen zu schreiben, sondern tatsächlich ihr Geschäftsmodell zu überprüfen.

Nicht nur der deutsche Gesetzgeber, auch die Tech-Branche drängt. So hat Apple für sich bereits vor Jahren festgestellt, dass die Privatsphäre der eigenen Nutzer mehr wert ist als zwielichtige Werbegeschäfte. Im Safari-Browser hat Apple bereits viele Tracking-Techniken gebannt. Demnächst müssen auch App-Entwickler Nutzer um Erlaubnis bitten, wenn sie deren Daten erfassen wollen. Mit diesen einfachen Schritten sorgte Apple bei einigen Anbietern wie der Werbeplattform Criteo für eine Krise. Dass ein Konzern seine zahlungskräftigen Nutzer dem Geschäft mit Nutzerprofilen entzieht, war für die Adtech-Branche unbegreiflich.

Inzwischen hat auch Google als größter Nutznießer des Online-Werbegeschäfts erkannt, dass sich die Branche in eine Sackgasse manövriert hat: Nicht nur in den USA müssen sich die Spitzenmanager ernsthaften Fragen über ihr Geschäftsmodell stellen. In Großbritannien gründet sich sogar eine neue Aufsichtsinstanz quasi selbst, weil mit den klassischen Mitteln des Wettbewerbsrecht der Datenvormacht der US-Konzerne nicht beizukommen sei. Googles Reaktion: Bis 2022 will der Konzern Third Party Cookies auch in Chrome blockieren. Das Online-Werbegeschäft müsste damit komplett umgebaut werden.

Wie deutsche Verlage darauf reagieren wollen, ist noch gänzlich unklar. Der Zeitungsverlegerverband BDZV verweist bei Fragen zum Werbegeschäft auf seine Mitglieder. Doch die schweigen, wenn sie ihre Pläne für die Zukunft verraten sollen. Zwar werden auf Fachkonferenzen wie dem Online Ad Summit in Köln schon lange ähnliche Lösungen versprochen wie bei der „New York Times“ – doch tatsächlich vorzuweisen hat kein Verlag ein Projekt. Im Gegenteil: Vor Kurzem stellte der Burda-Verlag das Project „Cliqz“ ein – ein Privatsphäre-orientierter Browser, der ein alternatives, Privatsphäre-kompatibles Werbegeschäft aufbauen wollte.

Dass die Werbewirtschaft kein bedingungslos Verbündeter ist, musste den Verlagen schon lange klar sein. Etwa, als eigentlich seriöse Verlagsseiten mit betrügerischen Popups überflutet wurden, ohne dass die Verlage nachvollziehen konnten, woher der Datenmüll stammte, der ihre Leser erschreckte. Oder als sich herausstellte, wie viel der Werbeeinnahmen an den Verlagen vorbeifließt. Oder als die Werbung zu Beginn der Corona-Krise nicht nur verebbte, weil sich die Wirtschaft auf die Krise vorbereitete, sondern weil „Brand Safety“-Dienstleister dafür sorgten, dass Werbung für Waschmittel und Cola nicht neben den Meldungen zu Tausenden Virentoten auftauchten. Die essenzielle Berichterstattung wurde damit einer wichtigen Einnahmequelle beraubt, während die verbliebenen Marketing-Budgets in andere Medien gesteckt wurden.

Wieso sich die Verlage vor einer konsequenten Umsetzung der Cookie-Regeln fürchten, liegt auf der Hand. Wer Lesern tatsächlich die freie Wahl lässt, Cookies einfach abzulehnen, muss mit vielen Verweigerern rechnen. Wie sich das auf die Einnahmen der Verlage auswirkt, zeigt etwa der Anti-Tracking-Modus von Firefox. Der Browser blockiert damit zwar Werbung nicht direkt – trackingfreie Werbung kann weiter ausgespielt werden. Doch viele Werbeplätze bleiben leer. Und die Werbung, die noch ausgespielt wird, gehört eher zu der Kategorie, die den Verlegern kaum Einnahmen bringt.

Immerhin: Die Entwicklungen haben den Verlagen gezeigt, dass man alleine von Online-Werbung kaum anspruchsvolle oder umfangreiche Berichterstattung finanzieren kann. Und so haben viele Verlage inzwischen Paywalls eingerichtet, die tiefergehende Informationen einem zahlenden Publikum vorbehalten. Doch tatsächlich die Verbindung zu dem Geschäftsmodell der Datenausbeutung ganz zu kappen, fällt den meisten Verlegern nicht ein. Wie Netzpolitik.org feststellte, landen auch bei zahlenden Kunden der so genannten „Pur-Abos“, die mit einem Verzicht auf Werbetracking locken, immer noch entsprechende Scripte auf dem Rechner.

Die Lage erinnert an den Kampf um die Adblocker. Lange weigerte sich die Branche, ein Problem mit ihrem Angebot zu erkennen. Als Millionen Nutzer Adblocker installiert hatten, weil sie dem lärmenden und überschäumenden Werbeschwall entkommen wollten, gingen die Verlage zuerst juristisch gegen Adblocker vor – und ignorierten Wege, wie sie ihr Angebot verbessern konnten. Letztlich musste Google eingreifen, und einige der nervigsten Werbeformen mittels der Coalition for Better Ads verbieten, damit sich die Lage einigermaßen beruhigen konnte.

Beim Kampf um Privatsphäre kommt das gleiche Rezeptbuch zum Einsatz. So setzten die Verlage ihre Lobbymacht dafür ein, die Datenschutz-Privilegien, die eigentlich für redaktionelle Arbeit gedacht sind, auch für Verlagsgeschäfte auszudehnen. Nicht zuletzt diesem Kampf ist es zu verdanken, dass es bis heute keine E-Privacy-Verordnung gibt. Diese Blockade-Haltung ist den Verlegern nun auf die Füße gefallen, da eine pauschale Freigabe für Tracking-Skripte nicht durchzusetzen war und nun die E-Privacy-Richtlinie von 2002 wieder zum relevanten Gesetzeswerk geworden ist.

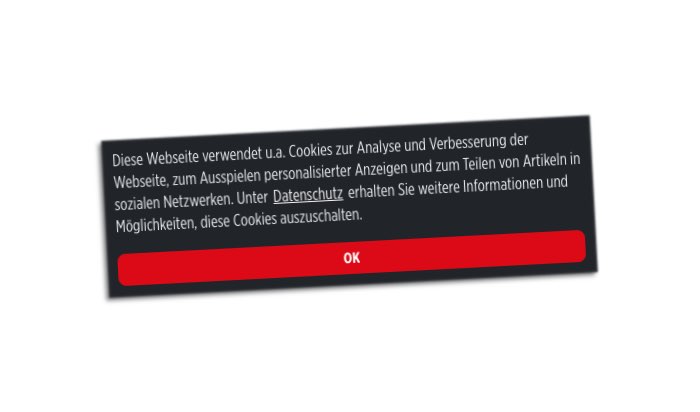

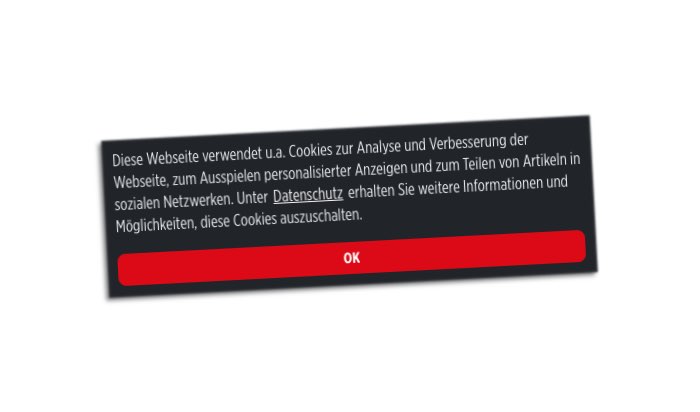

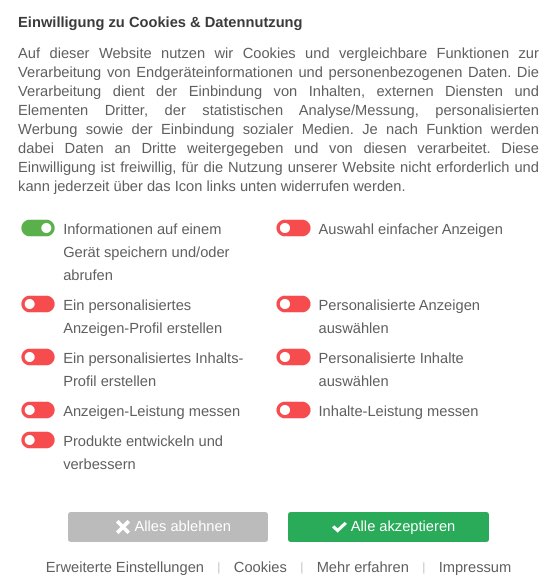

Viele Verleger hoffen immer noch auf einen gesetzgeberischen Erfolg, der ihnen weiter unbegrenzte Datenübertragung erlaubt. Dies zeigt sich bei einigen Cookie-Meldungen und Pop-Ups, die auf Verlagswebseiten eingesetzt werden. Manche nutzen so genannten „Dark Patterns“, die die Leserinnen und Leser zu einer Zustimmung überlisten sollen. Ein besonders gerne verwendeter Trick: Dem Nutzer wird ein Auswahlfenster gezeigt, bei dem beispielsweise die Datenerfassung für Werbeausspielung deaktiviert ist. Klickt man jedoch auf den farblich hervorgehobenen Knopf direkt darunter, geschieht das Gegenteil: Jede Datenweitergabe wird freigegeben.

Auch Verlage, die nicht auf aktive Täuschung ihrer Leser setzen, versuchen, die Datenweitergabe an internationale Netzwerke so weit wie möglich herunterzuspielen.

Dabei gab es schon Versuche, sich von der Datenmacht Googles zu emanzipieren. So wurden zwei Plattformen geschaffen, mit denen deutsche Anbieter ihr eigenes Datensilo aufbauen könnten: Net.ID und Verimi. Doch mehr als ein Sammelsurium von ein paar Dutzend Web-Angeboten konnten sie nicht gewinnen. Kein Vergleich mit den mehr als zwei Millionen Websites und Apps, die Google unter seinem Datenschirm vereint.

Um die Verlage nicht zu verlieren, hat Google einen Vorschlag unterbreitet und dem Standardisierungsgremium W3C vorgelegt. Die Idee hinter dem Projekt Turtledove: Statt zentrale Datenbanken mit Hunderten von Millionen Kundenprofilen anzulegen, sollen die Werbenetzwerke künftig die Interessenprofile direkt im Browser des Kunden ablegen. Die Echtzeit-Auktionen, die bisher für den Nutzer intransparent irgendwo im Internet ablaufen, sollen künftig transparent und im Browser des Nutzers ablaufen.

Der Clou an dem Vorschlag für Verleger: Sie sollen künftig eine größere Rolle bei der Zuteilung für Werbung bekommen. Was die „New York Times“ ohne Beteiligung von Google plant, soll nach dem Turtledove-Konzept künftig zum Normalfall werden: Parallel zu einer Werbeauktion, die auf dem Nutzerprofil basiert, soll gleichzeitig auch eine Werbeauktion stattfinden, die auf dem Werbeumfeld basiert. Ein Verleger kann dann zum Beispiel signalisieren, dass sich ein Leser gerade für Geldanlagen interessiert, im Frankfurter Umland lebt und viel Zeit mit der Lektüre von vegetarischen Kochrezepten verbringt. Welche der beiden Auktionen das größte Gebot anzieht, soll dann den Gewinn davontragen. In einer Handreichung empfiehlt Google den Verlegern, bereits heute mit den Vorbereitungen anzufangen: So sollen die Verleger ihre „First Party“-Daten analysieren, um daraus wertvolle Nutzerprofile für die Werbewirtschaft zu erstellen – idealerweise natürlich mit Google-Technik.

Es gibt auch andere Vorschläge in der Branche, die wiederum darauf hinauslaufen, das Privatsphäre-Problem zu umgehen. Möglich wäre dies technisch über das so genannte „Cookie-Syncing“. Das funktioniert etwa so: Statt dem Nutzer ein Google-Cookie auszuliefern, könnte ein Veleger einen eigenen Cookie setzen, wie er weiterhin bei allen Browsern durchlassen wird. Erst auf den Servern des Verlags würde der Cookie dann wieder mit der Werbe-ID der großen Werbenetzwerke vereint. Das wäre natürlich eine eklatante Umgehung des Datenschutzes und des Leservertrauens – dennoch werden solche Projekte offen propagiert und teilweise auch praktiziert.

Wo die Reise hingeht, ist nicht klar. Wir haben mehrere Großverlage angefragt – niemand wollte sich zu den Plänen oder konkreten Projekten äußern. Immerhin scheint es hinter den Kulissen mittlerweile ein Umdenken zu geben. So berichtet Reuters, dass es derzeit Unstimmigkeiten zwischen Werbevermittlern und Verlagen gebe: Bei der Neuauflage des „GDPR Transparency and Consent Frameworks (TCF)“ – sozusagen eine branchenweite technische Vereinbarung zur legalen Umsetzung personalisierter Werbung – , wollen Verlage durchsetzen, dass sie ihren Lesern die Wahl lassen können: Wollen sie ihre Daten lediglich für den Verlag freigeben oder dürfen diese Daten auch zur Profilbildung bei Werbenetzwerken freigeben? Laut Bericht will Google eine solche Trennung der Datenfreigabe verhindern. Axel Springer will sich zu dem Bericht nicht äußern; Google hingegen verweist darauf, dass die TCF nur eine Hilfestellung sei, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, und dass es den Verlagen freistünde, andere Wege zu wählen.

Die Art, wie Medien sich finanzieren, hat Auswirkungen darauf, welche Angebote mit welchen Inahlten sie hervorbringen. Das derzeitige System hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass sich Clickbait-Portale wie „Der Westen“ eher rentieren als eine gut ausgebaute Lokalberichterstattung. Schließlich ist es den Werbenetzwerken ziemlich egal, wo sie ihren Banner abladen – Hauptsache, sie werden gesehen. Wird diese Werbefinanzierung wegbrechen, sind Paywalls die Folge, die die Masse an Lesern wieder von vielen Informationen ausschließen. Ausgerechnet Google zeigt Turtledove einen Mittelweg, der den Verlegern eine Chance bieten könnte, ihre Stärken zur Geltung zu bringen und ein hochwertigeres Werbeumfeld zu bieten. Falls die Verlege bessere Ideen haben, wäre es an der Zeit, sie endlich vorzulegen.

Torsten Kleinz ist freier Journalist aus Köln und schreibt mit Vorliebe darüber, was die Welt und das Internet zusammenhält – vom Tracking-Cookie bis zum E-Sport, von der Wikipedia bis zur Algorithmen-Ethik.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

„Zwar lästern Verlegerverbände gerne über den Datenhunger von Facebook und Google – doch gleichzeitig stillen sie diesen Datenhunger unbeeindruckt selbst“

Sehr bezeichnend hier bspw. die ZEIT. Zwar bietet diese mittlerweile einen kostenpflichten Zugang an, welcher (offiziell) Trackerfrei ist, andererseits ist dieser Zugang selbst für Abonnenten (ca. 280eur/Jahr Digitalabo) _nochmals_ kostenpflichtig. Zwar nur 1 oder 2eur im Monat extra, aber ich frage mich, wer solche Entscheidungen trifft bzw. wie wenig man sich in die Wirkung dieser Entscheidung aus Kundensicht hineinversetzen kann.

_So_ auf Kante kalkuliert, dass man nicht auf die paar Euro extra im Jahr verzichten kann und das einfach „inklusive“ anbietet, kann die ZEIT doch nun wirklich nicht sein.

Zwei sehr gut geschriebene, informative Texte. Es bleibt zu hoffen, dass sich etwas ändert.

Auch wenn man es unproblematisch selbst nachsehen kann, hätte ich es nett gefunden, wenn Übermedien im oder am Text auch die eigene Kekse-Politik nennt.

Vielen Dank für den hochinteressanten Artikel. Zu diesem Thema habe ich noch nie so detailliertes gelesen. Was hinzukommt: Web-Seitenbetreiber- und Leserinteressen werden berücksichtig. Mein Argument wäre ja: Als „Plus“ oder „Premium“ Leser möchte ich natürlich keine Tracker mehr. Das wäre das Ziel. Weiterhin ist Firefox mit uBlock und ein Pi-Hole Pflicht.

Ich vermute mal dass es sich um den T. Kleinz handelt der früher auf kleinz.net schon jede Menge interessantes Zeug unter die Lupe genommen hat?

Ich erinnere mich konkret an das Archiv wo man sämtliche Ausbrüche und Schimpftiraden des vermeintlichen „Hackers“ Kim Schmitz und seine (leider teils erfolgreichen) Versuche an versilberbare Informationen zu kommen nachlesen konnte (weil er selbst gar nichts kann, trotzdem immer wieder gerne von Journalisten als Experte präsentiert wurde). Schöne Grüße an eine Talkrunde in den Dritten die ihm ein Podium bot um sein Trauerlied darauf zu singen dass er als „Macher“ und „Unternehmer“ in Deutschland so angefeindet würde.

Oder an die Windot-Verschwörung, diese Pappdinger in den Neunzigern die man am Fernseher in die Ecke kleben sollte um zu belegen dass man Werbefernsehen geschaut hat. Damals vermuteten Spinner in den Pappscheiben kleine Prozessoren, Speicher usw.

Man was waren das Zeiten….

…genau wie heute. Nur sind die Bescheuerten jetzt auch noch vernetzt.

Frage an Übermedien: Ich bin Beamter und würde gerne übermedien.de abonnieren. Geht das nicht anonym?

Nach dreißig Jahren im Staatsdienst sowohl beim Bund als auch beim Land bin ich mir nicht mehr sicher ob nicht eines Tages irgendein Dienstherr auf die Schnappsidee kommt das Abonnieren von ÜM oder das vereinzelte Lesen der TAZ mit einem Rauswurf und Pensionsverlust zu belegen.

Und bitte nicht lachen, ich meine das ernst.

@anno steadyhq (zur Aboabrechnung) erfordert keine Adresse und Paypal ist möglich (nicht anonym aber zumindest pseudomysierbar)