»Wir Twitterer sind Aufklärer auch im militärischen Sinne.«

„Wir entfernen und entschärfen Minen oder lassen sie kontrolliert explodieren“

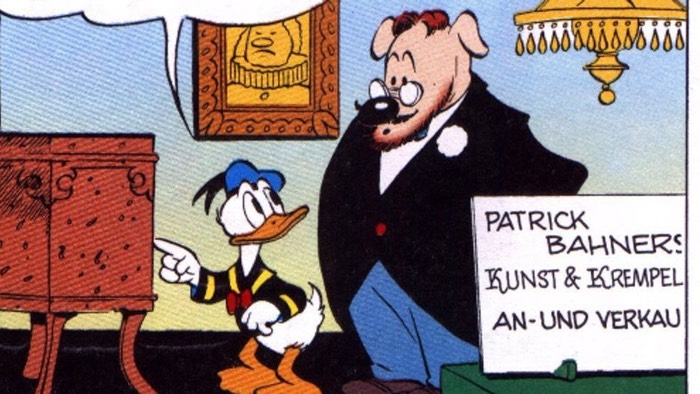

Patrick Bahners macht gerade Karriere auf Twitter. In kurzer Zeit hat er mit seiner Meinungsfreude und Diskussionslust (und mit seinen Donald-Duck-Cartoons) eine beachtliche Zahl von Freunden und Feinden gesammelt. „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt nennt ihn nur „‚Kollege'“, in distanzierenden Anführungszeichen, FDP-Chef Christian Lindner wundert sich öffentlich über ihn, andere entwerfen fiktive Band-Fan-Sweatshirts:

Ich würde zwei nehmen. Sehe aber auch noch eine Kollektion mit Badelatschen, -hosen und Strandtüchern. pic.twitter.com/hyaxaGaHsX

— f_ranft (@f_ranft) 9. Juni 2018

Viele scheinen Bahners jetzt erst zu entdecken; andere entdecken ihn neu. Dabei ist er alles andere als ein Newcomer. Seit fast dreißig Jahren ist er Redakteur bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ); von 2001 bis 2011 leitete er ihr Feuilleton. Danach ging er für das Blatt erst nach New York, dann nach München, schließlich nach Köln. Von dort berichtet er über Kultur in Nordrhein-Westfalen und leitet das Ressort Geisteswissenschaften.

Herr Bahners, wann haben Sie mit dem Twittern angefangen?

2013, als ich für die FAZ Korrespondent in New York war. Meine Frau sagt, dass das eine Kompensation für die nicht mehr vorhandene Redaktion war. Um die Einsamkeit auszugleichen. Da ist etwas dran. Ich nehme Twitter wahr als einen öffentlichen Raum im Wortsinn, wo man sich ohne große Formalitäten einfach einmischt, sich in Gespräche einklinkt, selbst welche lostritt. Ich bin nie ein Kneipengänger gewesen, aber das ist mein Vergleich: eine große Kneipe.

Gab es einen Moment, an dem Sie sich vorgenommen haben: Jetzt fange ich an, das richtig zu machen?

Für mein Verständnis habe ich es gleich richtig gemacht, in dem Sinne, dass ich ziemlich viel Zeit investiert habe – oder sagen wir lieber: dass ziemlich viel Zeit dabei drauf ging. Das „Investieren“ ist ja schon eine Rationalisierung.

In den vergangenen Monaten haben Sie aber deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen.

In den vergangenen Monaten hat die innenpolitische Gesamtdebatte, die sich um das Flüchtlingsthema dreht, noch einmal an Intensität und Polemik zugenommen – obwohl die Bundestagswahl jetzt schon eine Weile zurückliegt und man denken sollte, dass die Dinge sich einpendeln. Und, klar, da habe ich auch mitgemacht. Es gab zwei, drei Tweets, die große Resonanz auslösten, so dass die Kurve nach oben ging. Vor allem der Tweet über Andreas Nahles und die Schlagzeile: „Wir können nicht alle aufnehmen.“

Macht den Laden dicht, ihr Deppen.https://t.co/AW5QzOfNGT

— Patrick Bahners (@PBahners) 26. Mai 2018

Da habe ich zum ersten Mal diese Verselbständigung erlebt: dass ein Mem daraus wird und Leute das zitieren, auch mit meinem Namen. Das „Bahners-Zitat“, wie das Götz-Zitat. Eine lustige Erfahrung.

Ist es ein gutes oder schlechtes Zeichen, dass gerade dieser Tweet so funktioniert hat?

Zunächst mal hat es mich gefreut. Das Medium hat für mich durchaus auch einen formalen oder ästhetischen Reiz. Ich bin jemand, von dem sicher mancher Kollege und Leser sagen würde, dass er lange braucht, bis er zur Sache oder zum Ende kommt; der sich gern in der Langform äußert und auch in umständlicher Weise. Da sind diese Kurzmitteilungen für mich persönlich auch ein Experiment. Dass so eine Formulierung zündet, ist ein Erfolg.

Es gab Leute, die scharf kritisiert haben, dass ich an dem Satz „Wir können nicht alle aufnehmen“ Anstoß nahm, etwa in dem Sinne: Da sieht man, dass diese sogenannten Linkstwitterer in einer totalen Blase leben, weil es einen Shitstorm auslöst, das Allerselbstverständlichste auszusprechen. Aber mir ging es gerade darum, das zu thematisieren, die falsche, trügerische Selbstverständlichkeit, die abergläubische Routine der Formeln eines eingebildeten flüchtlingspolitischen Realismus. Es ist nie etwas selbstverständlich, was ein Politiker sagt. Dass man meint, man könne die SPD in ihrer existenziellen Krise mit diesem billigen Spruch irgendwie zusammenhalten – das war eigentlich das Erschütternde.

Kam der Tweet aus dem Affekt?

Das war spontan, spät nachts. Ich kam von einer Reise zurück, machte Twitter auf, habe das gesehen und dann reagiert. Das passte schon zusammen: die Zuspitzung, wie sie die Kollegen der „Passauer Neuen Presse“ vorgenommen hatten durch Herausgreifen gerade dieses banalen Satzes aus dem banalen Interview, und meine Abfertigung. Dann folgten die twittertypischen Meta- und Drunter-Debatten. Irgendjemand sagte, der Begriff „Depp“ sei eine persönliche Herabsetzung, die den Stil in Deutschland vergifte. Ich bin zwar kein Bayer, aber ich war drei Jahre Korrespondent in München, da habe ich mich hingesetzt und eine kleine Serie von Tweets gemacht, in der ich den Begriff des „Deppen“ mit bayerischen Wörterbüchern erklärt habe.

2. geistig Behinderter.

Beispielsatz: I wui ned zu de Deppen nach Haar!— Patrick Bahners (@PBahners) 4. Juni 2018

Das ist die politisch (zu) korrekte Überarbeitung der ursprünglichen Übersetzung von Erika Fuchs. In der Micky Maus heißt er Onkel Deppi. Also ganz im Sinne der zweiten Bedeutung aus dem Bairischen Wörterbuch. Das klingt nach bösem, schäbigem Spott.

— Patrick Bahners (@PBahners) 4. Juni 2018

Sie twittern häufig nach Mitternacht. Ich hatte mir vorübergehend mal vorgenommen, nicht nach 22 Uhr zu twittern, weil die Wahrscheinlichkeit zunimmt, etwas zu twittern, das man am nächsten Tag bereut. Die Sorge haben Sie nicht?

Ich fürchte, bei mir ist dieses Risiko zu jeder Tageszeit gegeben. Eigentlich würde ja viel dafür sprechen, sich gewisse formale Regeln zu geben, im Sinne einer Rhythmisierung. Oder zu sagen: Ich habe mein festes Twitter-Fenster am Tag, um nicht zu viel Zeit da zuzubringen. Ich habe im Advent schon einmal Twitterfasten eingelegt. Es wäre sinnvoll, sich ein Korsett zu geben, eine Verfassung, wie Thomas Mann über die Ehe sagte. Aber ich gebe zu: Die Möglichkeit, spontan zu reagieren, ist der Hauptreiz.

Das digitale Anerkennungsbedürfnis

Ihr Kollege Christian Geyer hat neulich in der FAZ als eine Gefahr von Twitter das „digitale Anerkennungsbedürfnis“ beschrieben: „Man redet hier immer auch der anvisierten Zielgruppe nach dem Mund, womöglich in einer Schärfe, die wiederum klar geschnittene Gefolgschaften ermöglicht.“

Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Aber Rückfrage an den Kollegen, mit dem ich in so mancher „Kampagne“ zusammengewirkt habe, wie unser verstorbener Chef Frank Schirrmacher das hartnäckige Ausziehen von Argumentationslinen mit den Mitteln der Wiederholung und Verfeinerung nannte: Ist das in der Zeitung so viel anders?

Wenn man fragt: Was tut ein solches Medium mit einem selbst, dann ist das Medienkritik als elementare Selbstkontrolle. Und Medienkritik hat immer einen kulturkritischen Anteil; wenn man will, kann man das auf Platon zurückführen. Das heißt nicht, dass sie falsch ist, man muss sie aber auch ihrerseits wieder reflektieren. Medienkritik betont immer die erhitzende, beschleunigende, alle Regler aufdrehende Wirkung von Medien. So jetzt auch die Twitter-Kritik. Man sollte aber auch die andere Seite sehen. Twitter kann auch wie ein Ventil wirken, wenn man sich über etwas ärgert: weil der eine Tweet oder die eine kleine Twitter-Debatte dann genügt und man gar keinen Feuilleton-Aufmacher mehr schreiben muss. Da sind wir Twitterer Aufklärer auch im militärischen Sinne. Wir entfernen und entschärfen Minen oder lassen sie kontrolliert explodieren.

Mit der wachsenden Prominenz sind Sie für viele ein Feindbild geworden, bekommen Gegenwind und werden beschimpft. Wie gehen Sie damit um?

Ich will nicht sagen, dass ich komplett unempfindlich bin – wenn man das wäre, müsste man sich fragen, warum man sich dem Medium Twitter überhaupt aussetzt, das im Wesentlichen davon lebt, dass es Reaktionen gibt. Aber als Journalist hat man Erfahrung damit, beschimpft zu werden. Ich bin schon als Ratzingers Pudel zur Charakterfahndung ausgeschrieben worden und als Agent der homosexuellen Internationale. Bei Twitter gibt es jetzt Leute, die so etwas sagen wie: Warum arbeitet der überhaupt noch bei der FAZ? Warum wirft Kohler ihn nicht raus? Hashtag #ausfazwirdtaz. Da kann ich sagen: Es juckt mich überhaupt nicht.

Aber Sie provozieren das auch nicht?

Nein, das wäre frivol. Das wäre auch nicht im Sinne meines Arbeitgebers. Twitter ist ein leicht karnevalistisches Medium. Das Moment des Rollenspiels ist da noch etwas stärker ausgeprägt als in der Zeitung – obwohl es das da auch gibt. Jeder Leitartikler spielt eine Rolle. Aber man sollte auf keinen Fall in der Absicht überspitzen, Leute zu treffen und zu ärgern. Zumal man es auch mit Privatpersonen zu tun hat.

Aber oft auch mit Kollegen.

»Twitter hat ja auch was vom Schulhof, wo man die Klappe aufreißt.«

Morgens am Schreibtisch in Köln (kein so furchtbares Schicksal, wie Sophie Passmann über Twitter verbreitet) sehe ich die nordrhein-westfälischen Zeitungen durch. Und ich bastele meine persönliche Presseschau, die ich peu à peu poste. Manchmal geht es in Richtung Hohlspiegel, ich spieße eine lustige Überschrift auf. Aber ich nehme mir auch heraus, kritische, ironische oder boshafte Anmerkungen zu machen zu dem, was Kollegen schreiben – nicht zur eigenen Zeitung, das wäre schwierig, dafür gibt es interne Foren. Ich kann mir vorstellen, dass Leser aus der Branche sagen: Muss der Bahners hier dauernd rummeckern? Aber das ist für mich ein natürliches Mediennutzungsverhalten. Wenn ich schon mitmache in der Dauerkonversation, käme es mir künstlich vor, das nicht zu tun. Und man lobt und rühmt natürlich genauso kräftig. In der Tradition von Marcel Reich-Ranicki. Ein Buch aus lauter Verrissen. Und ein Buch aus lauter Lobreden.

Kraftausdrücke und Provokationen

Sie sind ein Fan des Berliner Komikers Fil. Der steht für schnellen, schmutzigen Humor, nicht den perfekt produzierten Comic. Gibt es da eine Parallele zu Twitter?

Bestimmt. Es hat ja auch was vom Schulhof, wo man die Klappe aufreißt. Beide sind immer zusammen unterwegs: Didi und Stulle. Didi, der größte Auskenner und Schwadroneur der Stadt, der nie mit irgendetwas hinter irgendeinem Berg hält. Und Stulle, der geborene Bedenkenträger, der sich von Didi als schwul beschimpfen lassen muss, wenn er seines korrektiven Amtes waltet. Jeder Dauertwitterer braucht einen kleinen Stulle im Kopf, sonst ist es schnell vorbei mit der Street Credibility. Zum Glück hat das Ganze aber eben doch auch etwas Virtuelles. Natürlich muss man aufpassen: Am anderen Ende sind natürliche Personen. Aber durch die formale Reduktion und die Abwesenheit des physischen Gegenübers hat das Setting auch starke künstliche Elemente: Man kann mit Kraftausdrücken und Provokationen in einer anderen Weise operieren als im normalen Medium.

Gerne auch im Streit mit anderen Journalisten?

Man kann mit Kollegen in eine sparringhaften Wettstreit treten. Aber wenn Twitter ein Netzwerk wäre, wo man mit Presseausweis Zugang beantragen müsste, fände ich es totlangweilig. Das eigentlich Interessante ist, dass Twitter mit Privatpersonen durchmischt ist, die mit den gleichen Mitteln arbeiten wie wir. Demokratischer geht es nicht. Die Mischung aus Privatem und Öffentlichem empfinde ich als sehr reizvoll. Aber natürlich liegen auch da Fallen versteckt, und eine ist die, dass man überlegen muss, wie strahlt das eigene Agieren auf die Reputation des Organs zurück.

Hat schon jemand von der FAZ zu Ihnen gesagt: „Herr Bahners, können Sie sich nicht ein bisschen zurückhalten?“

Nein, das hat es nie gegeben. Es gab noch nie eine Direktive oder eine Ermahnung oder so etwas. Da hält die FAZ ihre klassisch liberale Linie gegenüber ihren Angestellten durch. Aber deshalb weiß ich auch nicht, ob es irgendwelche Befragungen gibt, ob unser Twittern zu Probeabos führt oder einen Abschreckungseffekt hat.

Viele Journalisten scheinen Twitter vor allem als weiteres Sendemedium zu benutzen. Sie dagegen stürzen sich mit Lust in Debatten, egal wie sie ausufern und wer daran teilnimmt.

Ich finde es verschenkt, wenn Kollegen hauptsächlich Werbung für eigene Artikel oder Artikel aus dem eigenen Blatt machen. Deshalb habe ich mir früh vorgenommen, der Sache einen eigenen Dreh zu geben. Als Leitmotiv kommen bei mir häufig Bilder aus Donald-Duck-Geschichten vor. Das ist auch ein spielerischer Ehrgeiz wie früher, als Andreas Platthaus und ich in der Zeitung dauernd Überschriften aus Erika-Fuchs-Zitaten gemacht haben. Jetzt sind es die Bilder von Carl Barks plus die Sprechblasen von Erika Fuchs. Wenn ich bei Artikeln aus dem Ressort Geisteswissenschaften ein lustiges Bild aus einer Donald-Duck-Geschichte verwende, ist das eine Art von Werbung, die man Leuten auch gut zumuten kann.

Warum tut sich die Rechtsgeschichte so schwer damit, den Anteil von Juristinnen an der Einigung Europas zu würdigen? @kemmereralex nennt Namen. @faznet https://t.co/hwcDgEAb8R pic.twitter.com/hmJPjM0DhR

— Patrick Bahners (@PBahners) 22. Juli 2018

In der Grauzone zwischen Privatem und Öffentlichem

Das ist ja auch ein Effekt von Twitter: dass mehr Facetten sichtbar werden als nur die des seriösen FAZ-Redakteurs.

Ich mag es, dass alles in einer Grauzone zwischen Privatem und Öffentlichem stattfindet. Man kann da Gespräche über Liebhabereien führen, es gibt ganz viele kleine Szenen: Leute, die Spezialisten sind für Literaturgeschichtliches, oder Leute, die sich wie ich für Donald Duck interessieren. Das ist wie Briefmarkentauschen, ein privates Moment der harmlosen Art. Aber ich bin auch schon gefragt worden: Ist es sinnvoll, noch mehr private Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, in einer Welt, in der es sowieso diese Magneteffekte gibt, die alles ins Öffentliche ziehen? Sollte man nicht auch für das eigene Seelengleichgewicht darauf bedacht sein, sich eine Privatsphäre zu erhalten – nicht nur als Panic Room, sondern als die Welt, in der man sich normalerweise bewegt?

Hat Twitter für Sie auch etwas Spielerisches?

Ja. Als ich angefangen habe bei der FAZ, war bei uns die Fernsehkritik noch ganz unprofessionell. Es gab die Regel, dass nur Redakteure Fernsehkritiken verfassen dürfen – weil das Thema vom Niveau her als so niedrig galt, dass man keine Experten aus der Sphäre selbst schreiben lassen wollte. Für die Feuilleton-Redakteure, die dann Kritiken schrieben, war es eine Art Wild Card, ein Spielzimmer, wo alles erlaubt war. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, in meinen Anfangsjahren sehr viele Fernsehkritiken zu schreiben, in einem Stil, der stark auf Pointe zielte, zum Teil vollkommen überdreht. In der professionellen Welt der Medienberichterstattung heute gibt es diesen Auslauf nicht mehr. Das ist vielleicht auch etwas, das sich stattdessen auf Twitter zeigt.

Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Twittern?

Ich kann es schlecht sagen, weil es bei der Erledigung meiner Dienstgeschäfte nebenher mitläuft. Vielleicht alle drei Wochen kommt es vor, dass mich ich einen Nachmittag lang in eine Diskussion hineinkämpfe. In der Regel denke ich danach: Es hat sich gelohnt. Aber es hat auch schon Tage gegeben, wo ich dachte: Moment mal, jetzt hast du dich so reingehängt, um irgendetwas richtigzustellen, und es war die Sache dann doch nicht wert.

Wie muss ich mir Sie vorstellen,wenn Sie nach Mitternacht twittern? Sitzen Sie am Schreibtisch, liegen Sie auf dem Sofa oder im Bett?

Ich sitze dann schon noch am Schreibtisch. Ich mache am Ende des Abends noch einmal eine kleine Runde, gucke bei der „New York Times“ hinein und sehe bei Ebay nach meinen Sammelgebieten. Da kommt dann auch Twitter mit.

Das übertriebene Flüchtlings-Thema

Haben Sie eine Mission?

»Millionenfach verbreitete Propaganda kann man so einfach nicht unschädlich machen. Aber dann und wann kann man einen Ballon platzen lassen.«

Nicht im Sinne einer Selbstzuschreibung oder dass ich mir etwas vorgenommen hätte. Aber es gibt schon inhaltliche Gründe, weswegen ich da in den letzten Monaten relativ viel Zeit hineingesteckt habe. Hauptsächlich die Gesamtstimmung in der deutschen Politik und die aus meiner Sicht vollkommen überproportionale Bedeutung, die das Flüchtlings- und Integrationsthema einnimmt.

Ich bin zum Beispiel nicht bereit, die Sami-A.-Kampagne von „Bild“ wegzunicken in dem Sinne: Man weiß ja, wie Boulevardzeitungen arbeiten. Da wird absichtlich ein Einzelfall massiv übertrieben und ein Dauerfeuer veranstaltet, bis Regierungsmitglieder die Kampagnenziele übernehmen – in diesem Fall mit der Konsequenz des Rechtsbruchs! Twitter ist da sicher nicht das einzige, nicht das wirkungsvollste Gegenmittel. Millionenfach verbreitete Propaganda kann man so einfach nicht unschädlich machen. Aber gerade das Spielerische des Mediums macht Twitter hier attraktiv. Man zeigt, dass man den Bluff durchschaut. Man dreht nicht mit an der Spirale des Alarmismus, sondern legt den Hebel um. Dann und wann kann man einen Ballon platzen lassen. Man bedient sich also der Überspitzung, aber hoffentlich eher ironisch als beschimpfend – man muss Julian Reichelt nicht beschimpfen.

Es ist so schwer, ihn nicht zu beschimpfen! Aber als Journalist könnten Sie sich ja auch im eigenen Medium damit auseinandersetzen.

Im Fall Özil habe ich das auch gemacht und die Kampagne der „Bild“-Zeitung dokumentiert. Dass man so über ein Konkurrenzmedium berichtet, ist aber bei uns eher selten. Es wäre auch überinstrumentiert, wollte man immer im Blatt reagieren. Wir leben zum Glück eben nicht in der Endphase der Weimarer Republik. Man muss nicht jeden Tag in der Zeitung die Land-Unter-Fahne hissen. Obwohl ich schon erlebt habe, dass die Anspannung der politischen Stimmung Freundschaften belastet; es gibt auch Entfremdung im Verhältnis zu Berufskollegen.

Durch Twitter?

Durch die seit 2015 anhaltende Dauerdebatte, was sich aber auf Twitter zeigt, wo auf Tweets entsprechend reagiert wird. Das gehört zu den Kosten dieses Mediums. Solche persönlichen Erlebnisse haben aber auch eine klärende Funktion. Wir leben in einer Republik, in der die Polarisierung viel stärker geworden ist. Ich wünsche mir nicht, dass das ewig so weitergeht, aber man muss es erst einmal hinnehmen. Denn ich glaube, dass die Demokratie Konflikte nur durch Streit regulieren kann. Der Bundespräsident soll ruhig mahnen, aber er ist eben auch der Bundespräsident. Wir anderen sollten eher in die Arena steigen. Und da hat Twitter eine Doppelfunktion. Da gibt es Momente, in denen Zeitdruck entsteht und manchmal auch ein etwas unangenehmer Stimmungsdruck, gar keine Frage. Aber das Medium kann auch etwas Zivilisierendes haben, durch Humor und Ironie. Wenn etwas Törichtes dazu führt, dass Margarete Stokowski auf eine tolle Formulierung kommt und die sich rumspricht und variiert wird, da wird dann auch die Luft aus der Sache gelassen. Und damit wird die Freund-Feind-Eskalation à la Carl Schmitt auch wieder heruntergedreht. Einfach dadurch, dass man zeigt: Wir nehmen nicht alles so ernst.

Eine neue Form von Prominenz

Sie haben in einem Text im neuen „Kursbuch“ über den amerikanischen Medienjournalisten David Carr geschrieben: „Das private Weiterverbreiten von Nachrichten, die ursprünglich von Berufsjournalisten produziert werden, findet heute öffentlich statt. Für einzelne Journalisten, die sich unters digitale Volk mischen, kann aus diesem Medienwandel eine neue Form von Prominenz erwachsen.“ Wie nehmen Sie Ihre eigene Form von Prominenz auf Twitter wahr?

»Ich glaube, dass jeder von uns bei Twitter früher oder später mit der Frage nach dem Grenznutzen des eigenen Selbstbilds und der eigenen Selbststilisierung konfrontiert wird.«

Mir geht es als kleinem Licht im Augenblick vielleicht so ähnlich wie unserer großen liberalen Leuchte Heribert Prantl im langen Berufsleben. Er ist einer von ganz wenigen Kollegen, die als Person für einen Komplex von Einstellungen vereinnahmt werden. Prantl wird polemisch reduziert auf einen reflexhaften Linksliberalismus – obwohl seine Kommentare das Gegenteil von reflexhaft sind und in Wahrheit durch ihre argumentative und rhetorische Gründlichkeit provozieren. Und, ja, in der winzigen Twitterwelt gibt es Leute, die mich in einer ähnlichen Weise festlegen. Aber wenn mir deshalb mulmig wäre, hätte ich von vornherein auch in der Zeitung einen ganz anderen Stil pflegen müssen.

Ich habe schon eine gewisse Freude, mich mit Meinungen zu exponieren. Und ich würde für mich in Anspruch nehmen, mir bei der Begründung meiner Meinungen Mühe zu geben. Das ist an Twitter übrigens auch gut: Es gibt Rückfragen. Man ist zur Begründung und zur Verbesserung von Begründungen genötigt. Ich nehme mir immer die Zeit, zu erklären, wie ich’s gemeint habe, noch einmal nachzulegen. Auch insofern ist das Medium diskursiver als man auf den ersten Blick denkt.

Aber Twitter hat die Wahrnehmung des Journalisten Bahners deutlich verändert.

Ich glaube, dass jeder von uns bei Twitter früher oder später mit der Frage nach dem Grenznutzen des eigenen Selbstbilds und der eigenen Selbststilisierung konfrontiert wird. Bei mir kann man bestimmt feststellen, dass sich auf Twitter die Schattenseiten einer gewissen Neigung zur Umständlichkeit und Spitzfindigkeit verdichten. „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt ist ein anderes Beispiel: der Dandy, der in diesem von ihm so enthusiastisch bespielten Medium anscheinend an seine Grenzen stößt. In Konversationen, wenn man eigentlich Argumente austauscht, setzt er immer öfter stattdessen einfach nur ein Emoji ein – gerade auch diese blöden, hässlichen Gesichter, die Tränen lachen. Das ist doch unter dem Niveau von jemandem, der bei Friedrich Kittler studiert hat. Aber vielleicht würde ein Dandy-Theoretiker jetzt sagen: Genau das ist raffiniert, diese wegwerfende Geste, wie der hingeworfene Handschuh.

Sie verkörpern auf Twitter scheinbar all das, was die FAZ nicht ist.

Es kann lehrreich sein zu sehen, dass die Dinge komplizierter liegen, als man sich die Welt ausmalt. Und das Thema Islam zum Beispiel liegt, anders als es die Islamkritiker darstellen, quer zu dem üblichen Rechts-Links-Schema. Im englischen Oberhaus gibt es die Crossbenchers, die keiner Partei angehören. Das ist dort die einflussreichste Gruppe. Davon, muss ich sagen, gibt es bei Twitter zu wenig. Es müsste uns zu denken geben, dass sie nicht mehr werden.

Wenn man erlebt, wie man als einzelner Journalist auf Twitter wahrgenommen wird, braucht es überhaupt den Rahmen einer Zeitungsredaktion?

Man soll Redaktionen nicht überromantisieren, aber jemand wie ich profitiert in vielerlei Hinsicht davon, in einer Gruppensituation zu arbeiten. Selbst wenn man dann als Abweichler wahrgenommen wird. Ich tue mich schwer damit, jetzt wegen meiner Tweets als Linksausleger eingestuft zu werden, denn ich würde mich aus eigenem Antrieb gar nicht „links“ suchen. Aber unterstellen wir es einmal als zutreffend – dann kommt bei manchen Lesern die Frage: Wie passt das mit der FAZ zusammen? Antwort: Es passt schon, denn es gibt dafür Rollen, vom Advocatus Diaboli bis zum Hofnarren. Auf den Kollegen Dietmar Dath reagieren manche Leute geradezu fassungslos: Ein Stalinist in der FAZ! Dath ist ein unglaublich produktiver und individualistischer Redakteur. Er hat als Schriftsteller seine unabhängige Rolle. Aber aus Gründen seines intellektuellen Selbstverständnisses, in seinen Begriffen gesagt: seines Wissens um die Bedingungen der eigenen Produktivität, ist er in der Redaktion und möchte in einer solchen Institution arbeiten.

In Ihrem Beitrag über David Carr schreiben Sie über den amerikanischen Begriff „legacy media“ für „Qualitätsmedien“: „Erbstücke: gar kein schlechter Ausdruck. Aus einer anderen Zeit auf uns gekommen; behutsamer Behandlung bedürftig, da Ersatzteile nicht mehr leicht zu beschaffen sind; für die Bedürfnisse einer früheren Generation gemacht, aber ungeheuer gediegen; von beinahe zeitloser Formschönheit; Maßstab für das, was nachkommt; entbehrlich und unersetzlich.“ Das klingt gleichzeitig schonungslos und sentimental. Mit wieviel Pessimismus sehen Sie in die Zukunft dieser Medien?

Pessimist sollte man schon sein, was das alte Geschäftsmodell und dessen Umbauten angeht. Aber die Zuordnung von individuellen Stimmen einzelner Journalisten auf Institutionen, und das Interesse, von Journalisten etwas zu lesen, die für ein bestimmtes Organ tätig sind, das wird sich, hoffe ich, halten. Da fehlt mir die Fantasie, mir die Öffentlichkeit vorzustellen als eine, in der nur noch Individuen als Lieferanten von Informationen und Meinungen tätig sind.

Was für ein wunderbares, erhellendes Interview, kluge Fragen, kluge Antworten. Bin zudem dankbar für ein allgemein interessierendes Thema ganz ohne Nazis.

Ich kann Vera nur zustimmen: Vielen Dank für das spannende Interview und die Insights.

Ganz großer Wortsport und eine tolle Geste der Selbstreflexion. Sollte auf allen Lehrplänen in der journalistischen Ausbildung stehen. Genau dafür habe ich – soeben – Übermedien abonniert.

Patrick Bahners twittert, was das Zeug hält, um sein Ego zu streicheln.

Erinnert mich irgendwie an Donald Trump.

Beide sollten lieber ihre eigentliche Arbeit ordentlich erledigen.

Was ist denn an diesem Journalisten so besonders, ausser dass er mit seinem linkem Gezwitscher zugleich bei einer konservativen Zeitung angestellt ist?

Gar nichts! Meinetwegen kann er zur TAZ gehen, oder sonstwohin.

Ganze fünf Kommentare zu einem Beitrag, bei dem es wirklich um Medien geht (und nicht um das Yellow -Hobby der Hausherren). Und das auf von Vera (1) korrekt beschriebener Flughöhe.

Schade.