Die Mediapart-Recherche zu OCCRP: Was ist dran an den Vorwürfen?

1. Mangelnde Transparenz

Der erste, im Text von Mediapart und seinen Medienpartner formulierte, Vorwurf lautet, das OCCRP sei nicht transparent mit dem Ausmaß seiner Förderung durch die US-Regierung umgegangen. Kritiker der Recherche sowie das OCCRP selbst weisen nun darauf hin, dass aus der Förderung ja nie ein Geheimnis gemacht worden sei. Das ist einerseits korrekt, andererseits widerspricht das nicht der konkreten Kritik von Mediapart. Die lautet nämlich, dass der „Umfang und seine Auswirkungen“ verschleiert worden seien.

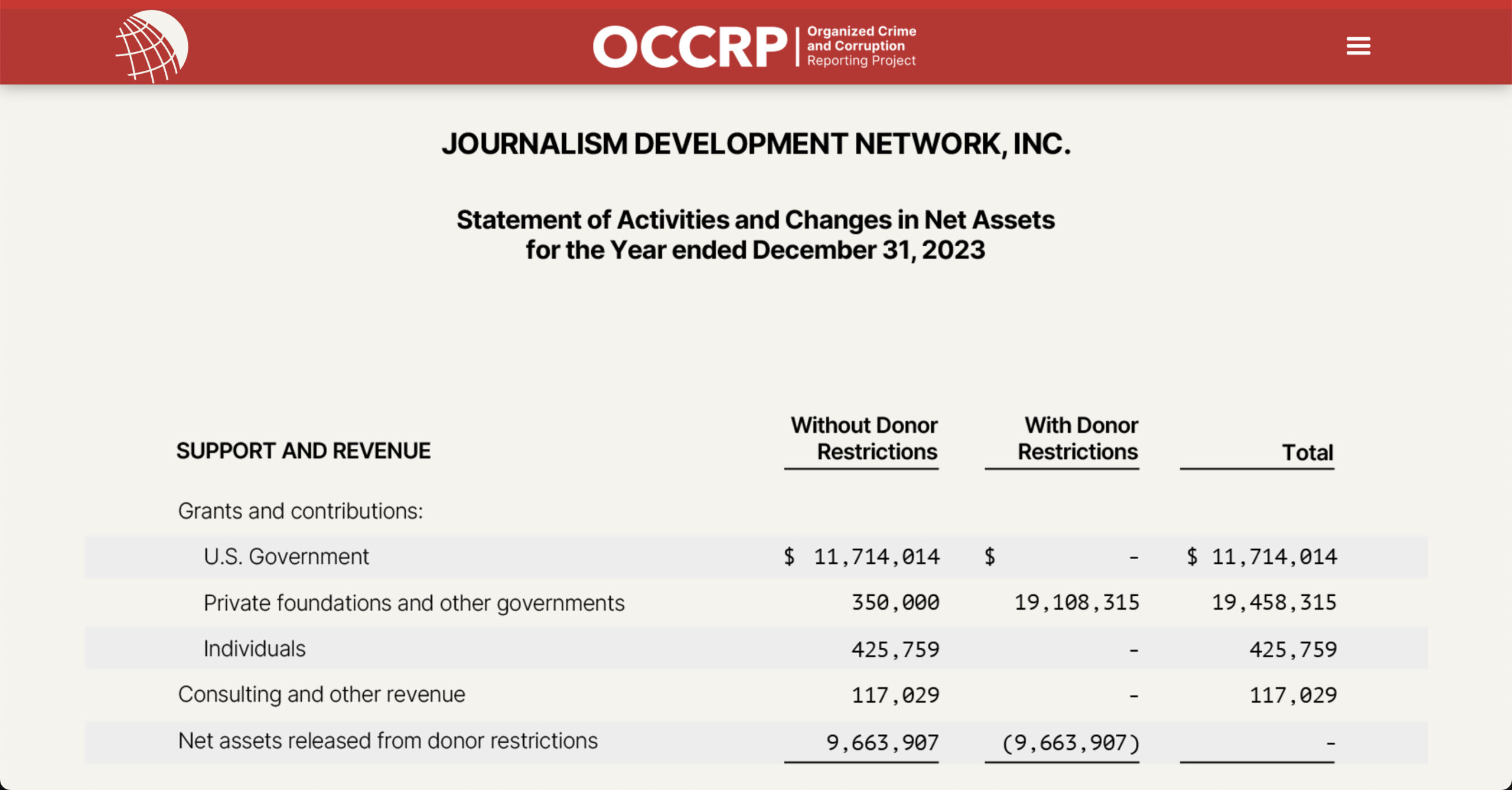

Auf seiner Webseite veröffentlicht das OCCRP einen Jahresbericht – allerdings erst seit 2018. Zu den zehn vorhergehenden Jahren seit der Gründung 2008 finden sich keine Informationen. Ganz am Ende der jährlichen Reports gibt es jeweils einen Einblick in die Finanzen. Unter dem Punkt „Grants and contribution“ findet sich der Eintrag „US Government“ und die entsprechende Summe. Einzelne Behörden, deren jeweiliger Beitrag sowie die geförderten Projekte werden dort aber nicht genannt. Unter dem Punkt „Supporters“ findet man an einer anderen Stelle der Webseite die Förderer. Dort werden das U.S. State Department sowie die U.S. Agency for International Development (USAID) angegeben – ebenfalls ohne weitere Details.

Mediapart und seine Partner betonen daher gegenüber Übermedien, dass das OCCRP eben nicht seine kompletten Wirtschaftsprüfungsberichte (public financial audits) veröffentlicht habe. Dort sind die Geldflüsse von der US-Regierung noch einmal detaillierter aufgeschlüsselt (Pro Publica hat einen solchen Bericht hier veröffentlicht). Zudem sei aus den öffentlich einsehbaren Angaben keineswegs ersichtlich, dass über die Hälfte der OCCRP-Einnahmen aus Washington kämen – und das in jedem der vergangenen zehn Jahre. In einem ersten Interview mit NDR-Autor Goetz hatte Sullivan angegeben, die US-Regierung sei zwar einer der größeren Förderer, mache dabei aber „keinen riesigen Prozentsatz“ aus. Man wolle nicht, dass ein Geldgeber dominiere – dabei ist genau das der Fall.

Denn diese dominante Rolle spielt laut Mediapart die US-Regierung. Und man habe ihren prozentualen Anteil an den Fördergeldern eben nur berechnen können, weil man Wochen mit der Analyse jener Audits zugebracht habe, die das OCCRP nicht auf seiner Webseite veröffentlicht hatte, schreibt Yann Philippin, Autor des Textes von Mediapart, an Übermedien. Tatsächlich hat das OCCRP die Audits nach Veröffentlichung der Recherche nun auch auf seiner Seite verfügbar gemacht.

Mediapart hat auch Medienpartner des OCCRP angefragt, ob ihnen das Ausmaß der Förderung bekannt gewesen sei. Die „New York Times“ erklärte, die Organisation habe ihre Finanzierung ihr gegenüber nicht transparent gemacht. Das sagten auch einige weitere Medienhäuser, andere gaben an, davon gewusst zu haben, viele weitere wollten sich nicht äußern.

Manche Kritiker überzeugt das nicht. Sie verweisen auf die Doktorarbeit von Mediapart-Autor Stefan Candea, in der er schon 2020 schrieb, das OCCRP werde hauptsächlich aus US-Geldern finanziert. Der deutsche Investigativjournalist Frederik Obermaier postete bei Bluesky zudem den Screenshot eines Transparenzhinweises, den die „Süddeutsche Zeitung“ bei einer Kollaboration mit dem OCCRP am Ende ihres Textes angefügt hatte. Kernaussage dieser Einwände: War doch alles bekannt.

Doch diese Argumentation irritiert. Denn nur, weil eine Information irgendwo mal öffentlich einsehbar war, wenn jemand gezielt danach suchen wollte, oder weil man sich eine Information aus mehreren öffentlich verfügbaren Quellen zusammen stellen konnte, heißt das noch lange nicht, dass es darüber nicht zu berichten lohnt. Der Kern investigativer Recherchen besteht oft gerade darin, Informationen aus öffentlich zugänglichen Dokumenten wie Haushalts- und Geschäftsberichten in einen neuen Kontext zu stellen.

2. Abhängigkeit durch die Förderung der US-Regierung

Mediapart wirft dem OCCRP außerdem vor, US-Behörden hätten ein Vetorecht bei der Besetzung von Schlüsselstellen des Netzwerks. Sullivan räumt diese Möglichkeit im Video-Interview mit dem NDR ein, vorgekommen sei dies aber noch nie. Pikanter wird das Ganze durch irritierende Aussagen von Behördenvertretern in den NDR-Interviews. Dort sagt ein leitender Mitarbeiter von USAID etwa, dieses Vetorecht gelte für die Topleute wie „Chefredakteur, Geschäftsführer, leitender Redakteur.”

In einer diese Woche als FAQ veröffentlichten Stellungnahme schreibt OCCRP hingegen, bei dem Vorwurf von Mediapart handele es sich um ein „schwerwiegendes Missverständnis üblicher Vergabeverfahren“. Der Passus betreffe keinesfalls redaktionelle Positionen, sondern schlicht die mit der Verwendung der Gelder betraute Person. Sollte diese Stelle neu besetzt werden, während die Förderung noch läuft, müsse der Geldgeber dies eben absegnen.

Der dritte Kritikpunkt des Recherchequartetts um Mediapart wiederum legt nahe, dass die Nähe zur US-Regierung auch einen Einfluss auf die Themenwahl von OCCRP haben könnte. So seien die Förderungen oft an bestimmte Länder gekoppelt.

Sullivan und das OCCRP schreiben entsprechend in ihrer Stellungnahme, sie würden sich eben auf Fördertöpfe für Projekte in bestimmten Regionen bewerben, wenn sie sowieso schon Aktivitäten dort planten. Dass Gelder aus solchen Fördertöpfen dann auch in der Region eingesetzt werden müssten, für die sie gedacht waren, sei selbstverständlich. Einen Einfluss auf die redaktionelle Umsetzung habe das aber nicht.

Mediapart hat keiner konkreten Recherche des OCCRP Mängel vorgeworfen. Auch gibt es keine Beweise, dass Recherchen aus Rücksicht auf amerikanische Interessen beeinflusst oder gar unterlassen worden seien. Genau wie die Investigativen, mit denen Übermedien gesprochen hat, betonen auch die Rechercheure die unbestritten hohe journalistische Qualität des OCCRP.

Allerdings merken die Mediapart-Autoren um Yann Philippin an, dass das Netzwerk auffallend selten über die USA schreibe. Dazu liegt ihnen unter anderem eine Mail von Drew Sullivan vor, in der dieser einräumt, man habe in den Anfangsjahren Regierungsgeld tatsächlich nicht für Geschichten über die USA nutzen können.

In seiner Stellungnahme schreibt das OCCRP nun, die USA seien schlicht nicht ihr traditioneller Fokus. Man sei schließlich auf dem Balkan gegründet worden und sei von dort aus langsam in ähnliche Regionen expandiert, wo investigativer Journalismus kaum existiert habe. Heute würde man durchaus über die USA berichten. Auch die Autoren von Mediapart erwähnen mehrere brisante Recherchen zu amerikanischen Themen aus der jüngeren Vergangenheit. Dass das OCCRP also heute grundsätzlich nicht kritisch über die USA berichten könne, lässt sich sicher nicht sagen.

Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass allein diese finanzielle Abhängigkeit für ein unabhängiges journalistisches Medium nicht wünschenswert ist. Dieses Dilemma räumt selbst Drew Sullivan im NDR-Interview klar ein.

Zudem bleiben Aussagen von Regierungsvertretern, die einen bemerkenswerten Eindruck von der Rolle vermitteln, in der sich die Regierung in dieser Konstellation selbst sieht. „Ich kann mit Stolz sagen, dass das OCCRP einer der größten Erfolge ist, die USAID im Bereich Demokratie und Regierungsführung (im Original: „governance“) erzielt hat“, sagt Mike Hennings vom Ministerium gegenüber dem NDR. Die Direktorin der USAID bezeichnete das Netzwerk als „Partner“. Das ist nun wirklich keine Rolle, die journalistischen Medien gut steht.