Der Autor

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und „BILDblog“. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und freier Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“.

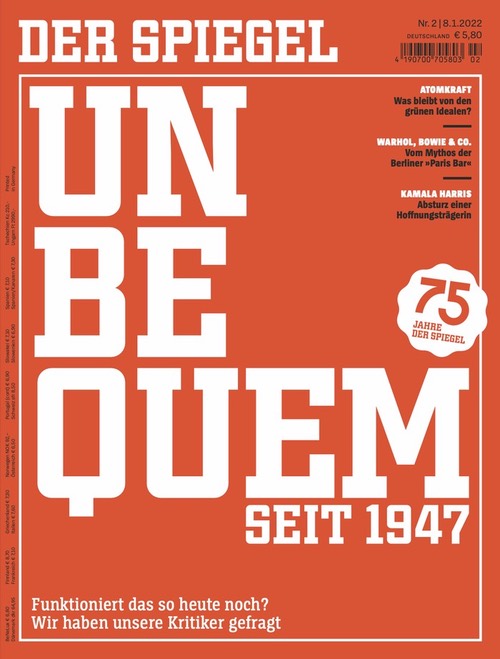

UN

BE

QUEM

SEIT 1947

steht in fast sechs Zentimeter hohen Buchstaben in „SPIEGEL“-Schrift und „Spiegel“-Farben auf dem Titel der Jubiläumsausgabe des Nachrichtenmagazins, und sonst fast nichts. Es ist für Menschen, die das Heft noch am Kiosk kaufen, sicher ein Hingucker. Aber es ist auch eine wirklich merkwürdige Entscheidung, die Titelseite so zu gestalten.

Es fängt damit an, dass sich das Wort „unbequem“ kein einziges Mal im Heft findet. Dabei wäre das doch eine interessante Frage gewesen, wenn man das Wort schon so groß auf den Titel schreibt: Was bedeutet es heute für ein Magazin, „unbequem“ zu sein. Und, vor allem: „unbequem“ für wen?

Stefan Niggemeier ist Gründer von Übermedien und „BILDblog“. Seit vielen Jahren Autor, Blogger und freier Medienkritiker, früher unter anderem bei der FAS und beim „Spiegel“.

Und natürlich: Ist der „Spiegel“ es überhaupt noch? Auf seinem Titel setzt er das in plakativster grafischer Umsetzung voraus, und setzt nur klein hinzu: „Funktioniert das heute noch so? Wir haben unsere Kritiker gefragt“. In Frage steht also offenbar aus Sicht des „Spiegel“ nicht, dass er unbequem ist, sondern ob seine Unbequemlichkeit noch „so“ funktioniert.

Das dürfte aus Sicht mancher Kritiker völlig in die Irre führen. Das liest man auch aus einigen Aussagen früherer oder verärgerter Leser, die der „Spiegel“ im Jubiläumsheft veröffentlicht hat. Es tauchen Bezüge zur Berichterstattung über die „Flüchtlingskrise“ 2015, über Corona und den Klimawandel auf. Die Einwände lassen sich auf die Formel bringen, dass der „Spiegel“ bei diesen Themen gerade nicht mehr unbequem genug gegenüber den Regierenden oder der herrschenden Meinung sei.

Dieser Vorwurf mag ja falsch sein, aber wäre es nicht gut gewesen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, statt ihn nur zu dokumentieren, aber letztlich unbeantwortet zu lassen – und sich stattdessen selbst auf dem Titel die eigene UNBEQUEMLICHKEIT zu attestieren? Wie ein Grabstein wirken die Buchstaben auf dem Titel, wie eine trotzige Mauer, die sich all der Kritik und gelegentlichen Selbstkritik entgegenstellt.

Es ist ja gut, dass der „Spiegel“ nicht mehr so dickhodig daherkommt wie früher, aber die Wurschtigkeit, die Chefredakteur Steffen Klusmann zum Beispiel im Interview mit Daniel Bouhs für „Zapp“ ausstrahlt, ist für mich auch unbefriedigend. Joa, nee, „Sturmgeschütz der Demokratie“ würde man heute nicht mehr sagen; „Sagen, was ist“, kann man aber immer noch sagen, und klar will man Sachen herausfinden, Investigation und so. Es wirkt alles seltsam beliebig und gefällig, und vom eigenen Jubiläumsfilm bleibt vor allem die als kleine Sensation inszenierte Erkenntnis, dass der „Spiegel“-Chefredakteur mit einem alten Fahrrad zur Arbeit fährt (und dass man bei „Spiegel“-TV daran glaubt, dass so ein Film besser wird, wenn man großflächig Zeitlupenaufnahmen einsetzt und durch diversen Tand im Vordergrund dreht).

So angenehm im Prinzip die Idee ist, im Jubiläumsheft vor allem andere zu Wort kommen zu lassen, so groß wirkt dadurch auch die eigene programmatische Leerstelle.

Erstaunlich stiefmütterlich geht die Redaktion dabei gegenüber der Öffentlichkeit mit ihren „Standards“ um, die sie Anfang 2020 in einem langen internen Prozess erarbeitet hat. Dabei finden sich darin viele wichtige, gute und diskussionswürdige Punkte über das journalistische Selbstverständnis des „Spiegel“ – und wie es sich in der praktischen Arbeit auswirken sollte.

Da steht zum Beispiel:

Folgt die Recherche einer These, ist nicht nur nach Belegen für, sondern auch nach Belegen gegen diese These zu suchen. Jede Recherche erfolgt ergebnisoffen.

Und:

Ein SPIEGEL-Text muss eine Idee und eine These haben, aber er darf keinen Spin haben, dem die Argumentation untergeordnet wird.

Wir müssen Einwände zulassen, dürfen Störendes nicht weglassen, müssen gegenläufige Argumentationen anführen. Diese Differenzierung macht Texte interessanter und glaubwürdiger.“

Das sind schon deshalb interessante Forderungen, weil sie dem zuwiderlaufen, wie der „Spiegel“ jahrzehntelang funktioniert hat. In welchem Maße er ihnen heute gerecht wird – darüber könnte man besser mit dem „Spiegel“ streiten, wenn er offensiver seine eigenen Ansprüche an sich selbst kommunizierte.

In den „Standards“ heißt es übrigens auch:

Grundsätzlich schauen wir nach außen, nicht nach innen, ins eigene Gemüt. Ich-Geschichten können sinnvoll sein.

Das Heft von voriger Woche zeigte für mich besonders gut, wie sinnvoll: Alle Ressorts begannen mit kurzen Ich-Geschichten von „Spiegel“-Redakteurinnen und -Redakteuren über das, was sie bei der Recherche oder nach der Veröffentlichung ins Grübeln brachte: „Die Journalistinnen und Journalisten berichten von ihren Emotionen, hinterfragen journalistische Reflexe und sich selbst.“ Viele davon sind so lesenswert, dass diese Formen auch außerhalb eines Jahresrückblicks häufiger den Weg in den „Spiegel“ finden sollten – und idealerweise die Zweifel und Ambivalenzen, das Transparentmachen der eigenen Rolle, natürlich schon in die eigentlichen Artikel selbst.

(Dieser Text ist zuerst im Übermedien-Newsletter erschienen. Wenn Sie uns abonnieren, bekommen Sie ihn jede Woche ins Postfach.)

No comment?

Um kommentieren zu können, müssen Sie Übonnent sein.