Die Kolumne

Michalis Pantelouris ist Journalist und hat an vielen Magazin-Erfindungen und -Relaunches mitgewirkt. Er geht für uns jede Woche zum Bahnhofskiosk, um Zeitschriften zu entdecken.

Rund um den kanadischen Journalisten, Verleger und Werber Tyler Brûlé, der auch noch tatsächlich so heißt und gut aussieht, verändert sich auf irgendeiner atomaren Ebene die Zusammensetzung der Welt. Man muss sich das vorstellen wie das mobile Telefonnetzwerk, das den Präsidenten der Vereinigten Staaten umgibt: Um ferngesteuerte Bomben auszuschalten, wird auf Reisen rund um Donald Trump* der Handyempfang mit einem mobilen Sender gestört, und gleichzeitig ein anderes, mobiles Satellitennetz aufgebaut, so dass er, seine Leute und zum Beispiel mitreisende Journalisten trotzdem Twittern können**.

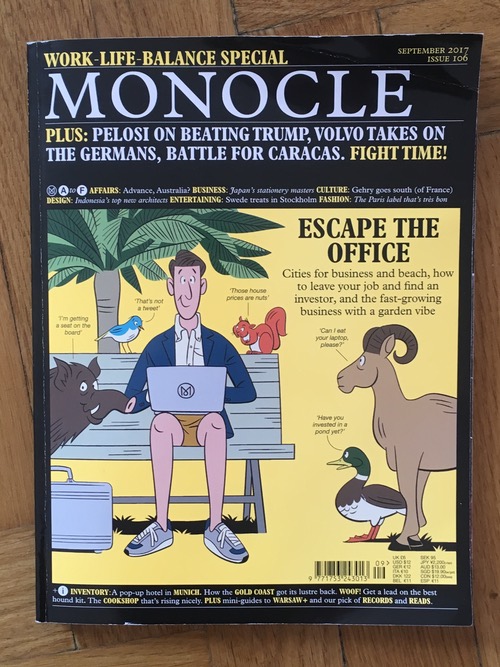

Tyler Brûlés eigenes Reality Distortion Field*** sorgt dafür, dass jede seiner Ideen zwingend und brillant wirkt****. Eine dieser Ideen ist das internationale, englischsprachige Magazin „Monocle“. Es ist das einzige Magazin, von dem mir jemals die Marketingleiterin eines deutschen Luxuskonzerns freudestrahlend gesagt hat: „Die haben endlich unsere Anzeige angenommen!“ Denn anders als zum Beispiel, na, sagen wir, ALLE ANDEREN MAGAZINE DER WELT nimmt man sich bei „Monocle“ offensichtlich auch in der Medienkrise die Freiheit, Anzeigen abzulehnen, wenn man sie nicht hübsch oder cool genug findet. Das führt dazu, dass es wahrscheinlich keinen Luxuskonzern der Welt gibt, der nicht in dem Heft Anzeigen schalten will.

Die Welt funktioniert wahnsinnig einfach – aber eben nur, wenn man Tyler Brûlé ist.

Michalis Pantelouris ist Journalist und hat an vielen Magazin-Erfindungen und -Relaunches mitgewirkt. Er geht für uns jede Woche zum Bahnhofskiosk, um Zeitschriften zu entdecken.

Auf Planet Tyler kann man dafür Dinge tun, die unter normalen Schwerkraftbedingungen schwierig sind: überall auf der Welt Büros eröffnen und schick einrichten, auf feinem Papier drucken und dabei auch schonmal mitten im Heft die Papierart wechseln, um eine Fotostrecke hochglänzend abbilden zu können und ähnliches. Die Spielereien sind ein bisschen weniger geworden im Laufe der Jahre, jedenfalls die mit dem Papier*****, dafür gibt es inzwischen Geschichten, die tatsächlich so etwas ähnliches wie Relevanz haben – denn jetzt ist es Zeit, über den dicken weißen Elefanten im Raum zu reden: Ich habe in meinem Leben gefühlte 1723 Menschen getroffen, die „Monocle“ als ihr Lieblingsmagazin benennen. Und noch nie hat irgendjemand mir von irgendeiner Geschichte in „Monocle“ erzählt, die man unbedingt lesen müsste, das Magazin zitiert oder sich auch nur wirklich an eine bestimmte Geschichte erinnert.

„Monocle“ als Magazin gehört zu den wunderbarsten Blätter-Erfahrungen, die man haben kann, weil es schön in der Hand liegt und mit unaufgeregt perfektem Geschmack gestaltet ist. Aber was in diesem Heft drinsteht, war eigentlich immer völlig egal, irgendwas über eine Wahl in Uganda und die Medienszene in Neuseeland und einen Typ, der auf den Orkney-Inseln die besten Bluetooth-Lautsprecher für Fahrradanhänger aus Balsaholz und Wildseide klöppelt. Oder so.

Mein vorsichtiger Eindruck ist, dass sich die redaktionelle Linie gerade ein bisschen ändert, aber dazu komme ich gleich. Denn ich bin hier gerade ein bisschen reingestolpert in die Inhalte, weil die Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist: Was steht in „Monocle“ eigentlich drin?

Vielleicht beginne ich am besten so: Stellen wir uns eine Welt vor, in der wir Kontrolle über praktisch jedes Detail unseres Lebens haben. Nehmen wir kurz an, es gäbe keine nennenswerten Sachzwänge. Das bedeutet zugleich, dass jedes Detail Folge einer bewussten Entscheidung ist; Zufälle gibt es praktisch nicht, und jedes Detail lässt Rückschlüsse zu, weil es schließlich von uns entschieden wurde. Willkommen in „Monocle“, einer Welt, in der man Fluglinien danach aussucht, wo das Essen in der Business-Class besser ist******.

In der aktuellen Ausgabe stellt sich zum Beispiel die Frage, ob man nicht seinen Wohn- und gegebenenfalls Firmensitz besser in eine kleinere Stadt verlegt, die schön am Meer liegt, aber in Reichweite eines Flughafens, von wegen „Quality of Life“ und so, zum Beispiel nach Reykjavik*******. Das sind Probleme, die man erstmal haben muss, indem man keine Probleme hat.

Andersrum erklärt „Monocle“ den Lesern in aller Welt die Spitzenkandidaten der deutschen Parteien ausschließlich anhand der Autos, die sie fahren, und das funktioniert bizarrer Weise tatsächlich sehr gut. Überhaupt ist der politische Teil, vor allem gemessen daran, dass „Monocle“ ein aufwendig mit entsprechendem Vorlauf produzierter Monatstitel ist, auch überraschend relevant. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, spricht in einem interessant offenen Interview über den Kampf gegen Trump, es gibt eine Geschichte über die Situation in Venezuela, über die ich erschreckend wenig weiß, und nebenbei Reportagen aus einem Kunstauktionshaus in Wien********, naturnahen Gartenrestaurants in Schweden, über die Kunst in der Wohnung von Chris Dercon, dem neuen Intendanten der Berliner Volksbühne, aus der Lumas Galerie in Arles und über die Architektur im Finanzdistrikt von Neapel.

Und wie jeden Monat freue ich mich auch diesen wieder, dass ich es schaffe, für die Zeit des Blätterns in diesem Heft wirklich das Gefühl zu haben, das wäre alles schön und gut, und deshalb wäre alles schön und gut. Und dann kommt ein kurzer Moment, in dem ich mich ärgere über meinen Eskapismus, und dann wieder einer, in dem ich denke: Wir leben im reichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Eigentlich sollten alle Menschen so leben, wie es in „Monocle“ beschrieben wird. Wenn dort Dinge stehen, die aus Sicht der Redaktion die Welt verbessern würden, wie die aus einem Erlebnis in Südtirol, wo offenbar eine Taxifahrerin sonntags immer im Dirndl fährt, abgeleitete Idee, dass Taxifahrer weltweit mehr traditionelle Tracht tragen sollten, oder dass Menschen, die im Flugzeug auf dem Tablet Videokonferenzen abhalten, gezwungen sein sollten, dabei Kopfhörer zu benutzen …

Ich möchte gern in einer Welt leben, in der das die Dinge sind, die einem einfallen, wenn man aufgefordert ist, Verbesserungsvorschläge zu machen. Ich würde gern auf dem Planeten Tyler leben. Und so kann ich es wenigstens für ein paar Stunden jeden Monat.

Ich hätte jetzt gern********* einen Matcha Chai Tea Latte mit Mandelmilch. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe sonst eigentlich keine Wünsche mehr.

Monocle

12 Euro

Winkontent Limited

*) wie um seine Vorgänger

**) Ja, wir denken das gleiche hier: Man sollte ihm auch gleich ein eigenes Twitter installieren, auf dem er sich mit 21 Millionen Bots unterhält und den Rest der Welt in Ruhe lässt.

***) Ja, der Begriff wurde für Steve Jobs’ unerreichte Überzeugungskraft erfunden, aber ich finde, man kann ihn auch weiter verwenden.

****) Brûlés Werbeagentur Winkreative hat zum Beispiel für viel Geld die Corporate Identity der Fluglinien Swiss und Air Canada entworfen. Für viele Millionen Euro Honorare ist das Logo von Swiss jetzt ein Schweizerkreuz, das von Air Canada ein Ahornblatt. Wie kommt der immer auf sowas?

*****) Dafür gibt es inzwischen einen Radiosender, „Monocle 24“, und ich gebe zu, ich höre den tatsächlich.

******) Eine der Verbesserungen, die Winkreative der Swiss gebracht hat sind haptisch und ästhetisch ansprechendere Decken für fröstelnde Passagiere auf den teuren Plätzen. Die Decken haben seitdem ein viel geileres Graubraun.

*******) Challenge: Hatte Reykjavik ohne Nachgucken geschrieben und nur einen Buchstaben falsch! Allerdings einen peinlichen …

********) Wer heute einen brillanten Tag haben will, sollte einfach ein paar Mal „Kunstauktionshaus“ mit Wiener Dialekt sagen, danach grinst man stundenlang glücklich. Gern g’schehn, ba, ba!

*********) Okay, diese Fußnote ist nur ein Witz.

Ich habe Tränen gelacht bei den Fußnoten!

Aber um welches Magazin ging es eigentlich noch mal?

Ich hoffe, bei *******) war’s kein „f“.

Ist dieser Tyler eigentlich der Bruder von Creme?

Ich hoffe, bei *******) war’s kein „f“.

Ist dieser Tyler eigentlich der Bruder von Creme?

Ich hoffe, bei *******) war’s kein „f“.

Ist dieser Tyler eigentlich der Bruder von Creme?

Irgendwann, also die Simpsons schon längst schlecht waren, haben sie angefangen, sich selbst ein wenig auf’s Korn zu nehmen. Die Figuren haben von sich selbst gesagt, dass sie nur noch Abziehbilder ihrer früheren Selbst sind, dass die Gastauftritte nur die Schwächen überspielen sollen etc.

Dietmar Dath hat das bei einer Deadpool-Besprechung auch mal ganz gut getroffen: „Die Schwächen, die Deadpool an solchen Stellen auf die leichte Schulter nimmt, sind damit eben nicht sofort erfolgreich überspielt, sondern treften oft nur umso deutlicher hervor: Selbstironie wird zur Selbstanzeige.“

Darum bittebittebitte: Nicht jedesmal über die mangelnde Fußnotentechnik schmunzeln, sondern endlich mal dran arbeiten. Es ist wiiirklich nur noch nervig.

Tolle Kolumne, aber das mit den Sternchen ist auf Dauer schon etwas nervig. Entweder scrollt man direkt runter und unterbricht somit den Lesefluss, oder man liest die Fußnoten erst am Ende, was den inhaltlichen Zusammenhang kaum mehr erkennen lässt.

Wie wäre es, die Fußnoten bzw. Sternchen miteinander jeweils zu verlinken? Dadurch könnte man beim Klicken sofort hin und her wechseln und hätte Lesefluss und Zusammenhang gewahrt.

Ich mag die Fußnoten :-) aber das mit der Verlinkung wäre tatsächlich toll.

Vielen Dank. Sehr gerne gelesen und interessante Dinge über ein mir bislang unbekanntes Magazin erfahren, desser vergleichsweise geringer Copypreis von 7 Pfund mich immer noch überrascht. Aber wer Geld hat, braucht ja keines mehr.

(Und die Fußnoten kann ich mittlerweile auch am Ende in einem Rutsch durchlesen und weiß trotzdem, um was es geht.)

Fakt ist ja ganz klar, dass man diese ***-Fußnoten aus technischen Gründen gar nicht verlinken kann. Sonst würde es schon längst gemacht worden sein.

Schade eigentlich.

Aber verständlich. Was nicht geht, geht halt nicht.

@ 9: So lange es keine weiteren Auswirkungen hat – Peter Breuer hat man dafür in seiner letzten Kolumne schon gezwungen, nur noch über eine Partei zu schreiben, um endlich auf den Trennstrich zu verzichten, weil der mobil nicht dargestellt werden kann.